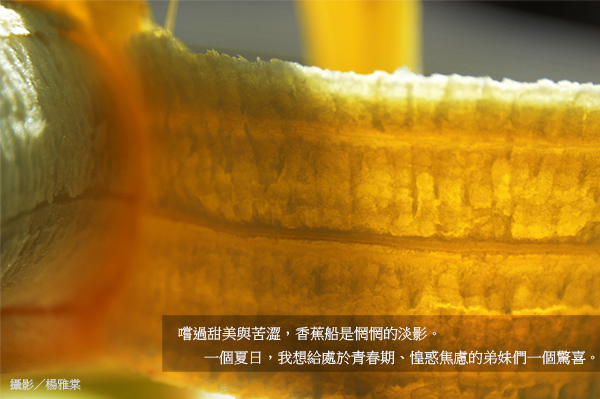

香蕉船之夢

by 楊索如果,你一個人吃過一客香蕉船,那可是不簡單,往昔的我會深深羨慕你哦!

我在永和成長的年代,如今的秀朗國小還是一片水田,大街上行人漫步,騎鐵馬的速度緩慢,一派悠閒。永和沒有風景,街上只有一家世界豆漿,一座永和戲院。讀國中後,我日常可去僅一家文具行,在那兒厚著臉皮看言情小說。其實,在街上蹓躂的我,內心忐忑不安。家裡有哭鬧不休的弟妹,有衣服、尿布待洗,家庭作業未做,還有許多想來煩心的事。

國中二年級的夏天,永和路上忽然開了一家「海地西餐廳」。那棟平房,有高聳的透明玻璃門。我經過時,總會放慢腳步偷瞥裡面的裝潢、擺設。我曾經站在對街觀察,很羨慕穿戴整齊的大人牽著小孩走進去,看戴著太陽眼鏡的時髦男女走出來。

同學在課後群聚,談起這家餐廳,去過的人眉飛色舞地說,她吃了一客香蕉船,「一份50元呢!我爸媽慶祝我生日,特別帶我去的。」「香蕉船是甚麼?香蕉船是甚麼?」一群女生嘰嘰喳喳地問。

同學仔細地描述了香蕉船的模樣與滋味。香蕉船是裝在船型玻璃盅的一道冰品,中間有香草、草莓、巧克力三球冰淇淋,上面淋了巧克力醬與草莓醬,還灑上碎花生,上面有三顆糖漬櫻桃,冰淇淋兩側是用一根對剖的香蕉圍著。「每一口都好好吃!如果不是冰淇淋會化掉,我一定可以吃兩小時。」女生說,住台北市的表姐吃過的香蕉船,上面擠了一大圈的鮮奶油,吃起來更有滋味,她抱怨海地的香蕉船不夠地道。

然而,她的形容已夠我神往了。我拘鎖在一個陰暗、窒息的家,母親張羅三餐已夠煩惱,有黃、白、粉紅、嫣紅、棕色的五彩香蕉船,簡直是不可企及的夢。

那是1972年,我還沒見過小鎮以外的世界。我不知道香蕉船的英文名字是banana split,是1904年美國賓州一個藥劑師發明。香蕉船隨美國消費文化飄來台灣,而1972年,越戰仍熾,一水之隔的台北有闊達幾公頃的美軍招待所,在戰爭中稍獲喘息的美國大兵來台度假,他們摟著台灣女孩、吃香蕉船,留下一堆混血兒。

我懵然不知的世界好寬廣,稍早的1968年,有全球性學運、美國反戰運動、嬉皮興起。當時我們在校園,每天清早像軍人一樣被要求身體打直、隊形整齊,在烈日下聽訓。雙十節,全校上街舉牌遊行。共產黨心戰汽球曾飄到永和上空,我撿到宣傳單,在暈眩、發抖的狀態偷偷閱讀。

我只進去過海地一次。小青的父親西化、海派,喜歡新鮮事務。那天他帶我們走入海地,一入門,沁涼的風襲面而來。餐廳入口放了幾棵人造棕櫚樹,一艘木雕船,上面放了木槳及盆栽,內部大概有7-80坪,只見新奇的暗色鏡面牆包攏空間,我看見鏡中無數的自己。

香蕉船太貴,我們沒有點。有人點了香蕉船,服務生端出來時,我看得目瞪口呆,這艘船比我想像中還壯觀,真像一艘氣派恢弘的船,三球冰淇淋如三座堡壘,三顆小櫻桃如頂冠的紅寶石。

海地西餐廳大約只開了兩年,一個秋日,我看到餐廳貼出停業紙條,門口堆積未掃的垃圾,始終未吃到的香蕉船成為我青春期的懸念。

我的手做香蕉船成了弟妹甜美的回憶。其實成人後,我只在雙聖餐廳吃過一回香蕉船,三球冰淇淋實在太多,鮮奶油、巧克力醬、化學甜味的櫻桃都過於甜膩。只是我依然好奇海地西餐廳的香蕉船,究竟是甚麼滋味。