一種震

by 鄧九雲其實活著的每個當下,都是在持續不斷地對抗生命。

那是心裡某塊撐著的東西,像老人的膝蓋慢慢彎掉了。可是他們還很年輕,甚至還踩不到三十歲的階梯。就那樣,滑下去了。

有時我會覺得,可能就是那「年輕」的弱點,也許熬過時間,彎掉的部分至少能在支撐點上勉強取得一個平衡吧。可是不失衡的人,怎能體會那天旋地轉的「闇」。一個生命突然的完結,事後諸葛不過是一種矯情。

M用跳的墜落,L用躺著停止。她們最後的那一次都不是第一次,前面有過好多次自殺未遂。我的腦袋總是把每個人都想成一間屋子,一棟別墅,很多房間很多窗戶。有些人的房子無論早晚,都有燈是亮著的。有些房子是打開關上的節奏跟著太陽月亮起落的規律。還有幾戶就只有一個微弱的光源,時而閃爍不定。那盞燈突然被關掉的時候,就是關掉了那整個人。

我想起讀中學時(一個全女子住宿學校),每到聖誕節學校就會玩起小天使小主人的遊戲。小天使要幫小主人暗地完成一些日常小事,譬如鋪床、打掃、打好飯菜、送一些小禮物。而小主人可以適時的用紙條回覆小天使,放在天使會出沒的地方——通常就是在枕頭上。我記得當小天使的不太能回應字條,因為學生時期字跡是另一張臉,對方一眼就認得出來。所以那是一種安靜沈默的付出。到聖誕節那天,小主人會準備一份小禮物,在小天使現身的時候送給他,謝謝這陣子的關心與照顧。

我一直都更喜歡當小天使。要躲著主人偷偷辦事的刺激感,為乾燥的升學時光增添了水氣抹出一道虹。而且在這場遊戲裡,天使沒有被拒絕的風險。我曾天真的以為施比受更有福是一種完全的美德,好久之後才明白,那種急於給予的熱情,其實是投射出自身對愛與認同的渴望。即便沒有缺乏什麼,卻汲汲地想獲得全世界。所以我學會分寸,可惜拿捏得並不俐落。每當遇上拼命接近死亡的靈魂時,有人告訴過我,反應不要太大,關心不能過度。我就這樣不上不下聽著,應著。勉勉強強給予半套的關注,不確定到底該如何是好。然後轉身的機會一來,埋頭忙回自己的事。每個人永遠都在匆匆經過。

聽到消息時,我總不禁立刻回想,我們最後一次的對話是什麼。L告訴我她從醫院回到住處了。那次L因為自殺未遂無法來上課,她寫訊息跟我請假。一直到現在,我還是不知該如何思考這件事。因為那次後我沒有跟她多談,她如期完成了我指定的所有耗神耗時的呈現。沒有耽誤到團體,沒有造成麻煩。課程結束後,我與她的聯繫也就這樣斷了。

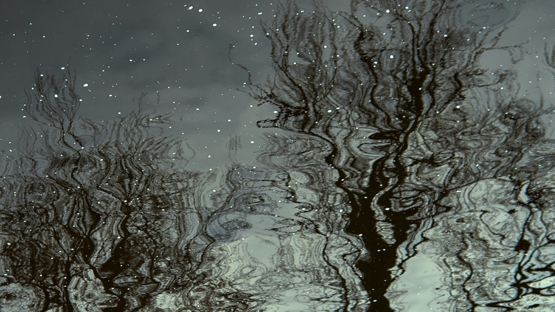

不只是與離開的他們,我常覺得和所有人的對話其實都只談到一半。沒結束的談話,在手機各式通訊軟體裡慢慢淤積下來。好像密密麻麻被棄養的豆苗。每當看到影視戲劇作品讓憂鬱症患者呈現出迷離與呆滯時,我都忍不住失望。因為那種「闇」從來不是一眼就看得出來的。我們眼前的他們,都在那平衡的小點上抖著,一盞微光的照射下,顫動的視覺痕跡是極微的,但只要不說話用心去感覺,總會發現有什麼一直在那邊震著。

夜深人靜的時候,我打開再也無法回覆的對話窗,心中那小天使的聲音便會響起。輕輕責備,口氣虛軟,一些傷感。也夾雜著一種震。我告訴他,死亡是回到生命的源頭。其實活著的每個當下,都是在持續不斷地對抗生命。可是那震動並不認同,持續地晃。直到有一天,我們終究會習慣它,搖晃便成了一種也無風雨也無晴。