你要夏蟬的一瞬一生,還是要無止盡的漫長?我看《願未央》與《我記得》

by 馬欣朱天文:「人只能實踐一種人生,你的職業是你的事業,你的志業就是你愛的那一樣東西。」

我曾記得以前有人說過張愛玲寫作是在追求一種生活方式。那時是很小的時候聽的,聽得很懵懂,但仍聽出希望。張愛玲相對於他父親的鴉片人生,有如作家蕭紅之於他父親的封建,她們追求的「自由」也如同經歷過顛沛的朱西甯,以一支筆來尋找精神上的原鄉。

創作固然能幫人心靈飛翔,但也會形塑我們的生活方式,我相信觀眾從《願未央》、《我記得》裡所能感受的,有一部分是朱家兩代人因創作而產生的生活力量吧。

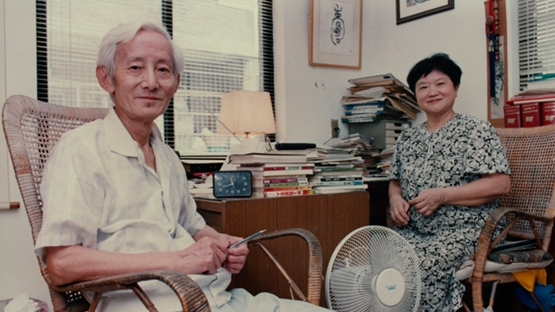

《願未央》的朱西甯曾因戰爭而身不由己,但你在電影裡看到的他卻在那麼小的方寸書桌上安身立命。《願未央》最動人的是,當你看到朱天文在拍他們家時,那連在一起的小書桌。既不是華美的書房也不具現代感,但你會感到踏實。

朱西甯與劉慕沙這兩個作家就在那方寸之地,寫作開花,安然於精神領域上永遠未竟的萬里長征。

而《我記得》中唐諾與朱天心則每天去一間半舊的咖啡廳報到寫作。每日筆耕,不見得出版,甚至被自己作廢,完全相反於現代人的高績效生活,在看似「無為」的意志中,求得的是卻是「我在」的這種當代算是野心的宏志了。

你從那兩個並排的書桌,很明確感受到另一種幸福,也感受到何以作家劉慕沙願冒著家裡反對也要去跟朱西甯結婚的原因。他們倆各自是島嶼,同時又是相連的,是最根深而獨立的陪伴。

如此這般,人才可以克服隨時可能的鄉愁(包括世代鄉愁、不合時宜的被錯置、永遠的昨是今非等),人其實不用離開故鄉,就能感受到原地就是異境,人原本就屬於「鄉愁」的動物。

這兩部電影可連在一起看,父母的願望未竟,下一代女兒寫作接手,無論你喜不喜歡他們,都無法否認「作家」是為思考而誕生的人。這不是什麼浪漫的行業,而是不斷提煉自己的過程,甚至相當勞心勞力。

其實書寫本身就有異於日常碎片化的思考。人怎麼思索都會有立場盲點。但寫作本身,當你落筆時,就會發現筆比人定,你原來想漏的,看到卻沒留神的都在筆下現形,它就是更潛心的思索。

尤其《願未央》中,文學大家朱西甯寫到最後晚年都沒放棄,還一直突破,這般如夏蟬一般的活法,不知死之將至的到最後。夏蟬看似活得短,但是願未竟的活法,竟比多數人的人生還要長。就如作家劉以鬯說的:「夢是思想的形象,也是願望的另一種實現。」,幾乎多數作家都有相通之處,他們接近痴人,在濁世裡著迷的是純真的本象。

這也是朱天文在《我記得》中說的:「人只能實踐一種人生,你的職業是你的事業,你的志業就是你愛的那一樣東西。」

有趣的是他們與世道相反的活法,包括多次在紀錄片中出現的教會生活,有人可能疑惑為何要留下這些片段。教會對很多人來講可能甚至是排斥的符號,但慢慢地你從朱西甯說的;「我書寫是給上帝看的。」而體會到創作者的必須謙卑,靈感總是乍現的,你必須披荊斬棘才遇到它,它來的時候甚至讓你感受到無我的狀態,這是因自知「有限」,從而想抵達「無限」的喜悅。

就像大衛華萊士寫的《這是水》書中提到的信念這二字,它另一層意涵是深知自己有限的重要。漢娜鄂蘭也曾提到的:「唯有知道最至高的力量為何,方能將人類的理性,自他瞥見深淵時無語的暈眩中解救出來。」這並非要人信邪教或是反駁無神論者,而是當人在什麼都可以選,又不知該往哪裡去的焦慮現代,反身看自己反而是自成一圓的追求,向外抓總是迎來各種碎浪般的不確定。

人大抵上只有兩種活法,一種是活著等死,一種是以死向生。我們在當今強調的KPI世界裡以自我剝削而感到心安,也同時感到不安,我們因生活安逸卻感到更不確定,只能將時間殺得片甲不留。但也有人將自己當夏蟬,有一心願、有一深愛,不關他人,與這世界對話而非迎合。他們活在志業之中,因此活多久都嫌短促,他們熱愛生命,一如蟬只惦記夏天。

這是《願未央》,也是《我記得》給人的縮影,無論是否曾被惡言或爭議,他們都自開自落,以樹葉愛著一棵樹的方式活著,在你我所謂的意義之外,只求純粹。

同場加映