木蘭書房 《如有神在》:楊麗花男女皆能的偶像魅力

戲曲的女扮男裝、男扮女裝,是以娛樂、藝術為名,眾目睽睽下所認同的性別倒置。

楊麗花在內台培養歌仔戲核心能力時,台下坐著的觀眾,很多人不太識字,看戲對他們除了娛樂,也具有教育功能,這樣的觀演關係刻在楊麗花的骨髓裡,不管她往上爬、演到哪種形態的歌仔戲,「讓青盲的聽有,臭耳聾的看有」,是楊麗花演戲的初心。

戲班文化口傳心授,從內台到廣播,楊麗花靠做活戲運作自如,直到上了電視,電視台要審劇本,唱詞要上字幕,又現場直播,演出才失去即興的空間。楊麗花說,那時一拿到劇本,大哥晚上就來為她說文解字,她理解文意後,再轉換成台語的說法。不久她開始拍電影,也要讀劇本、背劇本,在影視演出應接不暇的高壓下,楊麗花識字和學講國語一樣,進步飛快。

1968年初,楊麗花25歲,在《經濟日報》以第一人稱行文,自報家門,從18年來戲班養成,到近三年廣播、電視、電影一波波爆紅,楊麗花挑選出演藝生涯的重點,那一時,菲律賓之行歷歷如昨,「天馬歌劇團」是現在進行式,感念前東家收留棲身之恩,從待過的眾多內台班中,她特別強調有故鄉宜蘭地緣關係的「宜春園」,至於大眾好奇女明星的終身大事,她有時說「但願今年能遇到一個我心目中的白馬王子」,有時又說,「我哪有時間談愛情?事業要緊,至少再演三年或更久,再嫁人不遲」。

一直在解「性別扮演」這道題

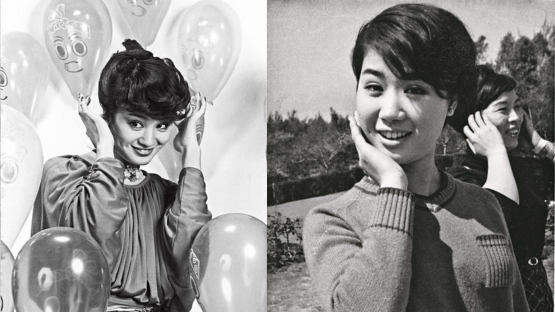

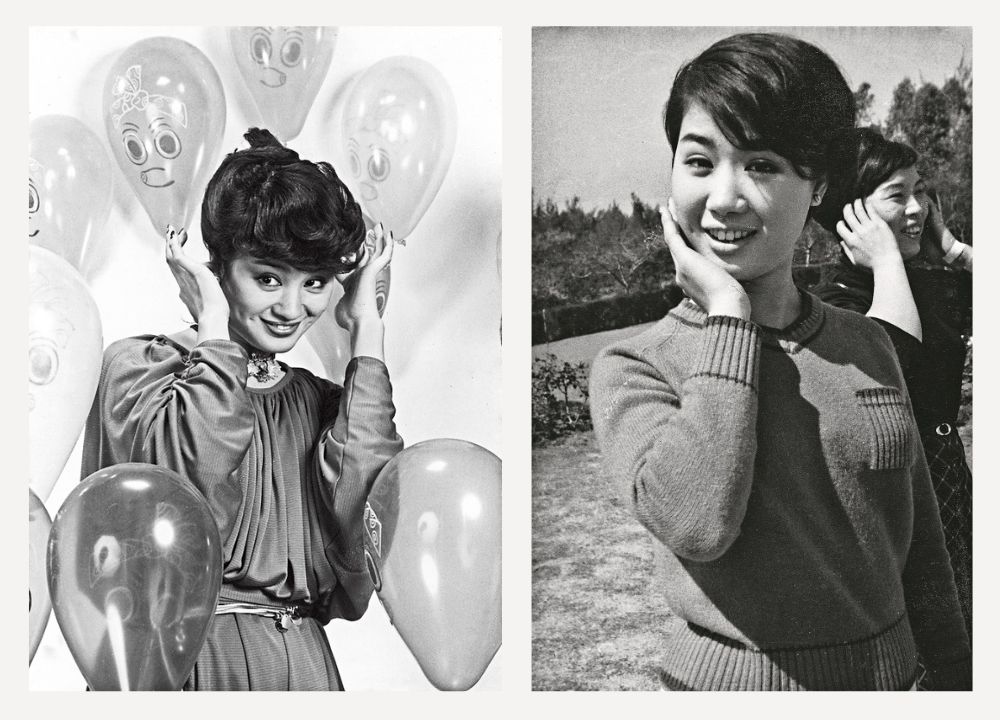

拍電影讓楊麗花走出了歌仔戲圈,媒體抓住她自曝的端倪,時不時追問「女大當嫁」,以及永遠問不完的「性別扮演」。

天曉得楊麗花在戲班時,多晚才知道男女有別?答案是九歲。她說,那一次龍套三個鐘頭跑下來,一散戲便脫掉衣服搧涼,「阿爸看到我光上半身,只穿條燈籠短褲,就在『一等椅』附近跟男生玩,我阿爸看到就罵,『你查某囡仔呢』,他拿起道具馬鞭,我就跑給他追,結果『啪』的一聲,我的背被抽到一鞭子,熱燙燙腫起來,痛得我碎念,『臭阿爸臭阿爸!以後我賺錢不給你』,不過,我從此不敢再脫上衣玩耍了」。

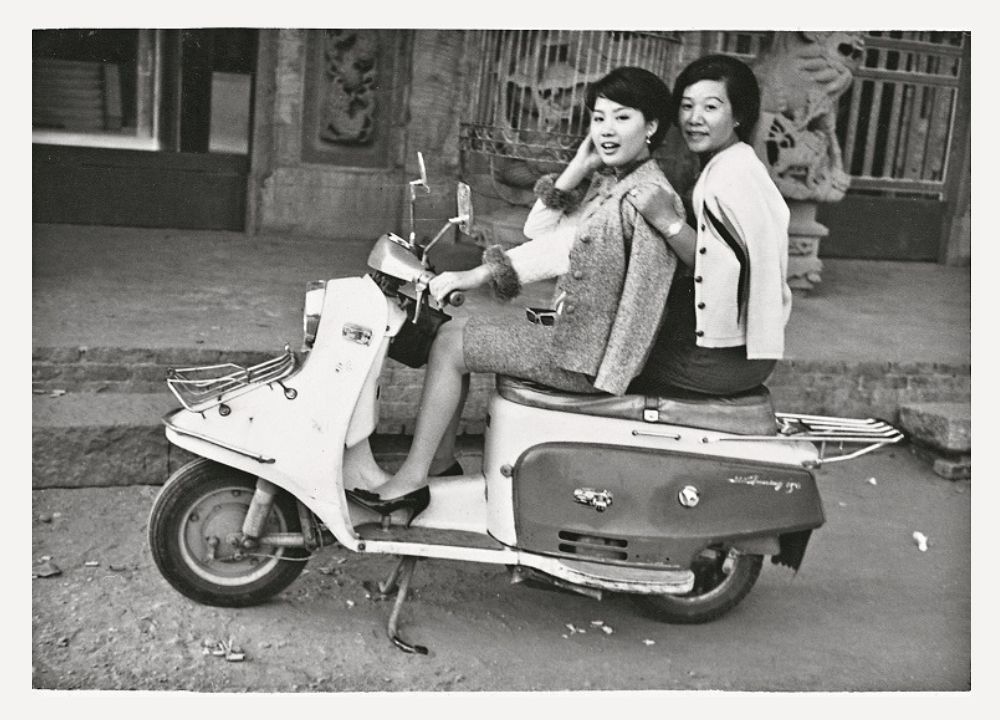

為了演好歌仔戲小生,楊麗花從青春期就把自己想成是男孩子,「我說話像男生,走路像男生,到菲律賓才開始學女生打扮,演到電視、電影,我覺得自己都快變形,搞不清自己是男是女了」。性別認同的困擾混亂到最高點,應該就是在《經濟日報》連載13天「楊麗花的故事」的時候。

當時她開始拍時裝片,最大的磨練是要飾演女性角色,因她曾在片場露出男孩子氣的舉止,變成劇組談笑的話題。回到平日生活,她怕忘記自己是女性,會對著鏡子裝可愛,穿迷你裙、高跟鞋來練習走路,最害怕的還是票房,花迷能接受楊麗花演女性角色嗎?

「你是男是女?你喜歡演男生還是女生?」楊麗花順著他人的願望和目光在辨識、理解自己。

身為從小螢幕紅到大銀幕的第一人,年輕、女性、沒受正式教育、無權勢背景,在影視界原本樣樣居於劣勢,可楊麗花一進入公眾視野就是現象級明星,觀眾緣玄之又玄,她不知道自己能演多久?能紅多久?別說立於不敗之地,至少想全身而退,江湖明槍易閃、暗箭難防,她唯一能作主的,就是潔身自愛,虛心學習,努力求表現,堅守好形象。

女明星加歌仔戲小生,巨大的偶像包袱,楊麗花早早揹在了身上。

當她回到生理性別在電影演女主角,尤其在時裝的文藝愛情片中男歡女愛,她堅持絕不與男星出現肢體親熱的畫面,即使用「借位」的手法假拍都不可以。這男女之防,我本以為是為了避免沾惹緋聞是非,也因為楊麗花深諳歌仔戲小生是「大眾情人」,不能破壞戲迷對她的中性想像,但楊麗花說,更真實的原因是她不敢也不想演出這樣的情節。

除了國語片《我恨月常圓》飾演上流都會菁英的女伶妻子,楊麗花在台語片都演中下階層的女孩,與男主角論及婚嫁,過程遭遇許多橫阻。楊小生在此收斂起英武任性的男孩子氣,全身心進入傳統女性被欺負、被拋棄的情境,演出為了男人、家庭乃至國家,無怨無悔犧牲自己的好女人,這樣的表演在1960到70年代,與「犧牲享受,享受犧牲」的時代氣息合為一體,也教人相信,從傳統戲班薰陶出來的楊麗花有一份矜持,如她自我認知的,「我的心其實很女人,很傳統」。

演什麼像什麼,歌仔戲從不演旦角

楊麗花是生來做戲的,她天賦異稟,演什麼像什麼,更準確地說,是演什麼就成為什麼。

若沒變成女明星,楊麗花或許不需要袒露這麼多私我供大眾窺探,以致出了戲之後,還得繼續扮演「楊麗花」這個女性角色。這個經歷,頗像古裝武俠片的一個情節套路:扮成男裝的女俠可以力抗群雄,一旦恢復女兒身,就會失喪武功,變得柔弱可攻。

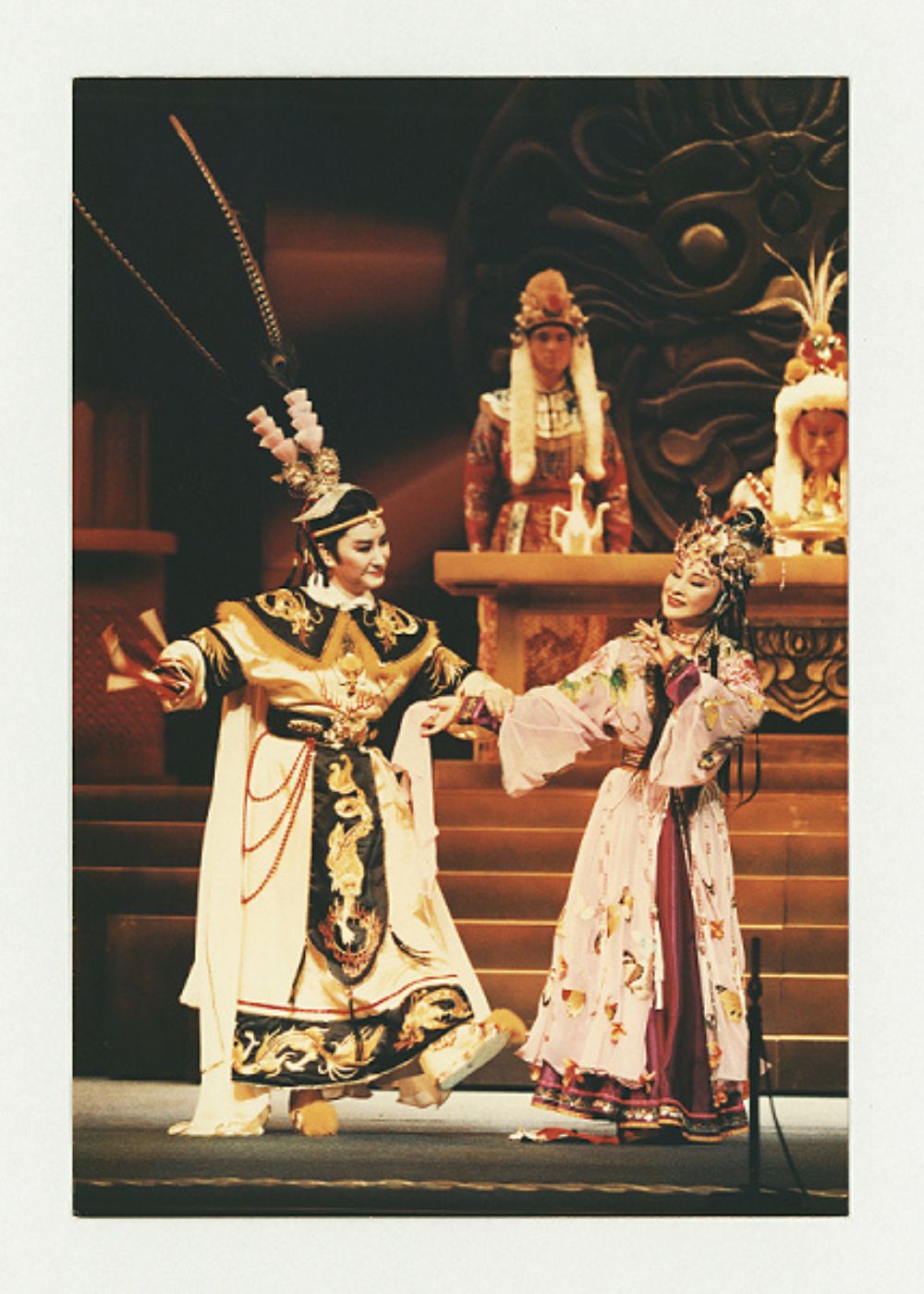

但話說回來,這個經歷,也帶給她成為「楊麗花」的性別覺察。等到楊麗花成為「楊團長」,開始綜觀全局,決定如何派角設戲了,她想起早年在電影裡飾演女人的戲劇生涯,會「感覺好笑」。所以戰遍各種類型的生角,楊麗花不曾在自己的歌仔戲裡派自己演旦角,頂多如《蓮花鐵三郎》(1979)、《泥馬渡康王》(1989),有男主角喬扮女人以求脫險度過難關的情節,為了吸睛,她「男扮女裝」演一小段,也算給觀眾換換新鮮的口味。

從電影到電視,楊麗花四度演出《孟麗君》,剛好為她如何選角色成為例證。1969年,與從中視出道的魏少朋合演古裝台語片,她飾演被脫靴驗身的「孟麗君」;回到電視台演同名的歌仔戲,她立刻演回正生,也就是孟麗君的未婚夫「皇甫少華」;到1980年,楊團推出《龍鳳再生緣》,楊麗花挑選的男主角,就是能對許秀年女扮男裝的「酈明堂」極盡挑逗之能事的風流皇帝了。

與時俱進的楊麗花,一直在解「性別扮演」這道題,不同階段她會走出不同的支路(路線)。她評量自己:「其實我不美,也嬌不來,有女人味才叫美;但論帥,我最帥,如果我在戲裡男扮女裝,動作比得比許秀年還軟,我的觀眾也會感覺怪怪的,他們就是愛我帥氣啊。」遊走於兩性之間,女小生亦男亦女的中性魅力是一抹異色,吸引無數女性戲迷的追隨。身為知名度最高的女小生,楊麗花的性別取向經常受人討論猜測,她坦承當紅時很怕被說成是同性戀。楊麗花的話說得保守,行動則不然。

1989年,楊團長把文學名著《紅樓夢》改編成歌仔戲,自己主演賈寶玉,宣傳時,主動提及劇中有同性情慾的情節。1996年,「同志空間行動陣線」為爭取同性戀者享有在公共場域表述情慾的權利,從偶像崇拜切入,舉辦了「同志十大夢中情人」票選活動,楊麗花是榜上唯一的演藝明星,得知這個結果,她當下即大方地表示:「我感到很榮幸。」

保守的時代,性別倒置是最接近「性」的情節,戲曲的女扮男裝、男扮女裝,是以娛樂、藝術為名,眾目睽睽下所認同的性別倒置。楊麗花的表演,以歌仔戲為表裡,在「傳統」的位置上,她反串、反反串,不管演女角或男角,戲迷認定的是那個很會演男人的女小生。當歌仔戲隨著台灣本土化的歷程越來越受重視,楊麗花的使命感越來越強烈,在娛樂價值之外,她往往更強調歌仔戲負有社會教化的責任,殊不知,觀眾最愛她、也受用她最多的,應該是她非典型的聲色、跨性別的表演,創造了想像情慾與行使權力的空間,為在傳統社會飽受壓抑的婦女帶來心靈的各種出口。

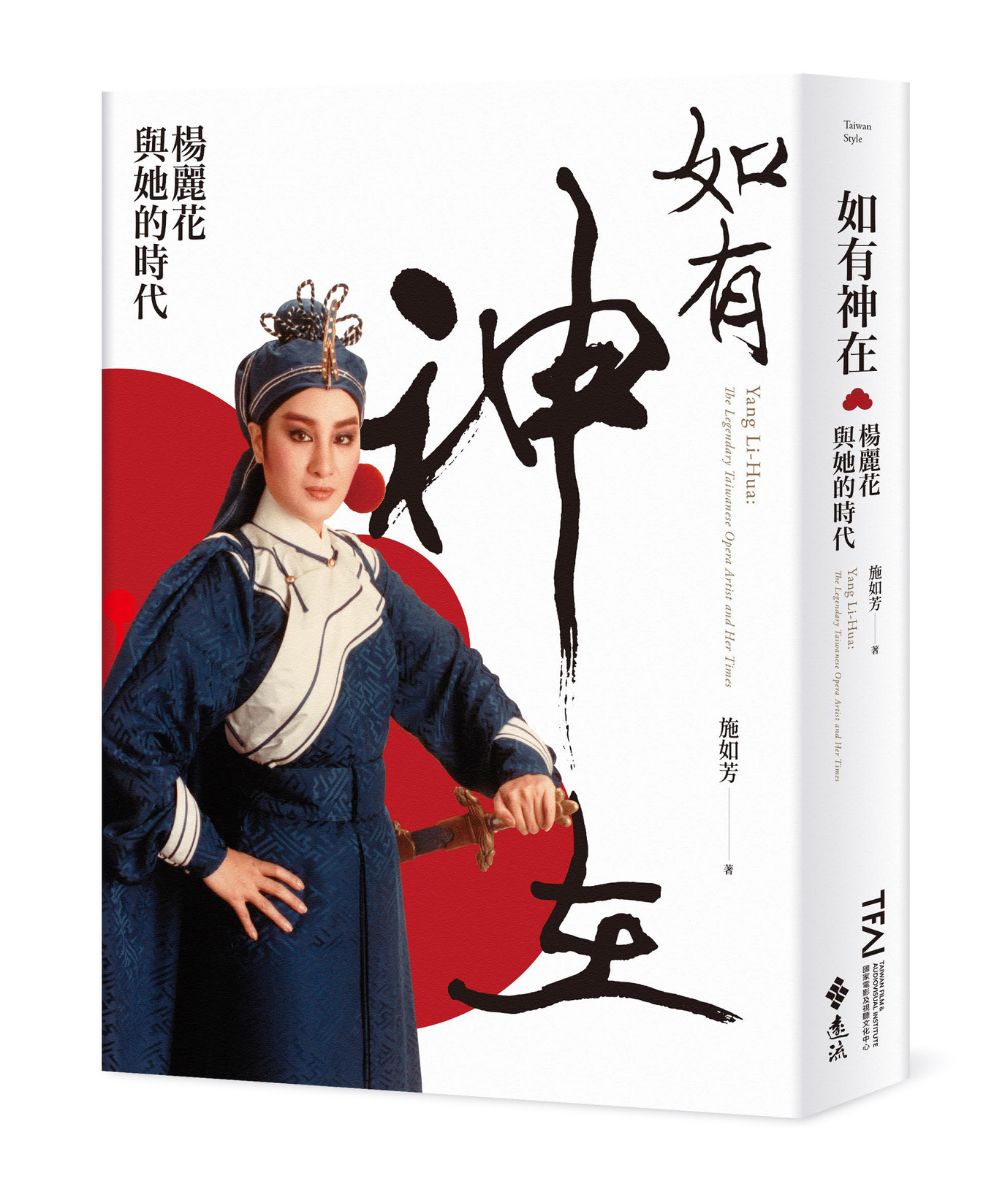

(本文為節錄,詳見《如有神在:楊麗花與她的時代》)

書 名:《如有神在:楊麗花與她的時代》

出 版:遠流出版

作 者:施如芳

作者簡介:

專職編劇,台灣大學戲劇學系助理教授。早年以歌仔戲新編戲為主,而後廣伸創作觸角,取材不拘一格,連接古典和當代,異質與特質,文化創意並重,在跨界的舞台想像中揮發引人入勝的歷史況味,近年積極探索台灣敘事的各種可能,表現形式遍及京劇、豫劇、崑曲、舞台劇、歌劇、現代偶戲、音樂劇場、環境劇場等,曾出版劇本集《黃虎印》、《願結無情遊》、《快雪時晴:施如芳劇作三齣》、《孽子》等,近作有《當迷霧漸散》、《藏畫》、《鯨之嶋》、《阮是廖添丁》、《1624》等,被文學評論家王德威譽為「當代台灣戲曲的最佳詮釋者」。