共融沙龍:生命的選擇 【面對告別】26歲罹癌後,我不求活得長與精彩,只求不白活

by 謝采倪 Ani Hsieh在26歲罹癌之前,我從來沒有思考過「死亡」這個議題。

當時,我的身體和靈魂都還那麼的年輕哪。

我每天都汲汲營營的,就像一般常見的年輕人一樣:一個月薪水多少?存多少錢才有機會置產?要多接幾個案子才能存到人生第一桶呢?我羨慕在台北居有定所的朋友們,我害怕在年老時我沒有足夠的養老金而流落街頭。

當時,「死亡」對我來說,還是那麼遙遠的事情。

但罹癌就這麼發生了,在我最意氣風發之際、在我的工作剛上軌道之時。

年輕人對癌症太陌生,陌生到當我被宣判罹「癌」的當下,第一個衝上腦門的字眼就是「絕症」、便是「死亡」。

我那時候想的都是:我不想存什麼錢了,我想把握最後的時光,把錢全部拿去吃喝玩樂,才不要拿來做什麼治療。

後來,我才明白癌症原來是可以醫治的。

於是我暫停了手邊的工作、開始了將近一年的治療與休養、留職停薪待在家裡養病。

那段時光,我每天都過得渾渾噩噩,三餐都叫外送,憂鬱到常常把自己關在家裡。

我經常煩惱:我往後的人生怎麼辦?我的工作怎麼辦?治療有結束的一天嗎?我的癌症真的會痊癒嗎?未來會不會復發呢?

這樣的漩渦,讓我覺得自己根本就是一個沒有社會價值的廢物,心情總是隨著醫院的檢驗報告起伏,每天都空虛度日……我不禁開始思考—什麼是「活著」?

我開始做了很多事情,想要證明自己活著是有價值的。

透過朋友的介紹,我接了可以在家作業的小案子,賺一點以前最汲汲營營想得到的「錢」;我開始在網路上筆耕,寫一些設計評論的文章,有幾篇被多家媒體轉載、迴響非常不錯;有好多記者來採訪我,我的名字、我的照片在網路上搜尋一下就有,朋友都調侃我出名了。

但做了那麼多事情,我依舊覺得自己是個廢物。

我感到絕望,從前做起來會讓我覺得自己很有價值的事情,「金錢」、「讚美」、「名聲」,都不再能滿足我的心靈。

我覺得很諷刺,當我以為癌症等於死亡時,我可以那麼坦然地覺得我要把握最後的光陰好好「活著」;但是當我開始治療穩定後,我卻為找不到我「活著的意義」感到無助恐懼、措手不及。

轉折點出現在我講了數場「罹癌後,我更了解設計」的演講後,我以癌友和設計師的雙重身份,分享自己在體驗醫病相關服務過程中產生的矛盾、分析病友心理和找出可以改善的流程。

這些演講結束後,我得到了很多聽眾回饋:有些是醫病領域的相關工作者,他們說聽完後,更明白怎麼同理他們服務的病人;有些人和我一樣是設計師,他們說聽完後很震撼,重新思考自己做設計的意義;有些人則有不願公開的隱疾,他們說聽完後很激動,開始認為生病不再那麼令他們恐懼害怕。

這是我活了二十幾年來,第一次感受到超越虛榮心的心靈滿足。

原來真正讓我感到富足的,既不是錢也不是名聲—而是「給予他人實質的幫助」。

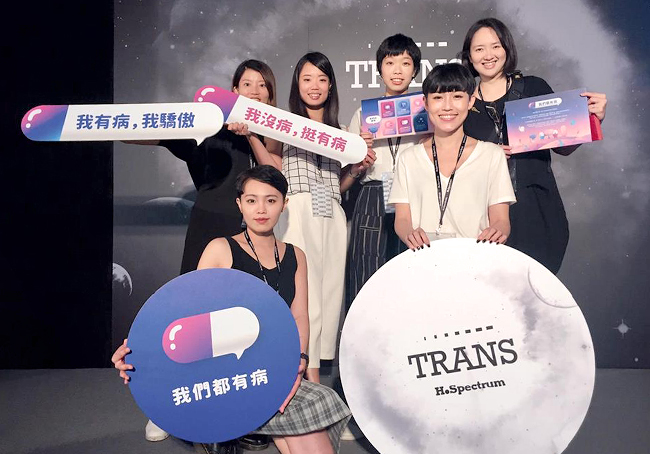

後來我和幾個志同道合的夥伴,成立了「我們都有病」的社群,一起定期舉辦「有病」活動,邀請「有病」的講師,分享他們「有病」的故事。從2018年4月以來,我們已經舉辦過超過5場的講座、1場和歌手合作的音樂會,也陸續在規劃更大型的論壇—我希望能準備更大更好的舞台給更多的癌友病友,幫助他們走出人生的低谷為自己感到驕傲。

開始奉獻出自我、將幫助病友變成我的人生使命後,我漸漸走出病後憂鬱,覺得我過得每一天,都是充滿意義的。有時我甚至開始覺得,就算最後復發比別人早走了,好像也沒那麼可怕—事實上,要是能早點離開就好了。

如此,我就能將我最大的力氣和資源,都投注在經營病友社群,幫助更多病友癌友。活得短一點,就可以不用擔心要存多少養老金了。

對於死亡,我不再像以往那麼恐懼,我只希望若是未來我不幸復發了,治療很困難,我有自主權能決定要不要接受治療、能死得有尊嚴不要有太多痛苦。

對我而言,我不求活得久也不求活得多精彩,我只求能稍微為這個世界留下一些什麼,沒有白活過就好。

同場加映