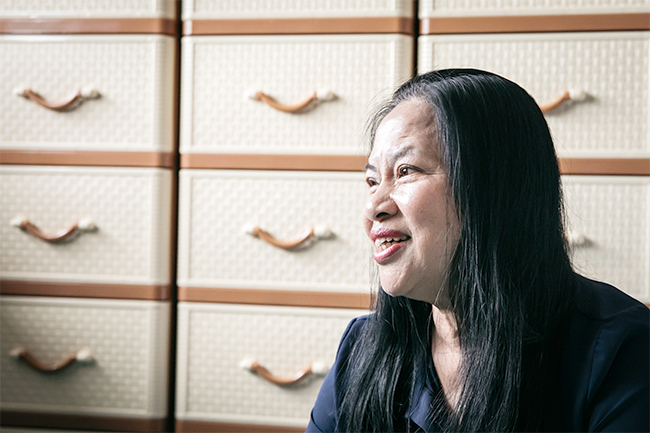

共融沙龍:移人的力量 當懷孕帶來絕望,楊婕妤接住移工媽媽與她們的寶寶

by 黃詩茹楊婕妤剛回到位於木柵的關愛之家,還來不及坐下,就接過一個孩子,熟練地換起尿布。旁邊兩位移工媽媽忙著幫寶寶洗澡,光是新生兒房就有20幾個孩子。

楊婕妤照顧劇場工作者田啟元的故事,像一個傳奇,那是她30歲的事。陪伴感染愛滋的好友,促成「關愛之家」誕生,愛滋病患從此有了避風港。

投身愛滋病照護與防治宣導32年,楊婕妤見證愛滋病洗去汙名,從避之唯恐不及的黑死病,到1997年台灣全面採用雞尾酒療法,孕婦可服藥阻斷,不再傳染給下一代。愛滋不再蔓延,楊婕妤的愛卻沒有停止。

以前的關愛之家瀰漫著死亡的氣息,現在卻隨時聽得見孩子的笑鬧。這群孩子是移工寶寶,黝黑的皮膚,長長的睫毛,水汪汪的大眼眨呀眨。其實,照顧非本國籍兒童並不在楊婕妤的計畫裡。

成為母親 她們不只是勞動力

直到1997年,天主教神父請楊婕妤幫忙照顧在台灣落難的外籍人士,她沒有拒絕,「只是多一雙碗筷,多一個床位。」這些外籍人士有的重病、有的犯罪,從監所交保或由移民署安置,關愛之家向他們敞開的大門,卻在多年後意外接住了一群求助無門的移工母親。

1989年,台灣以專案引進第一批東南亞移工,之後一波又一波的外籍勞工成為台灣不可或缺的勞動力。根據勞動部統計,截至2018年5月,在台灣的外籍勞工共有687,116人,其中近38萬是女性。

8、9年前,隨著網路社群的興起,楊婕妤發現移民署安置過來的個案中,孕婦和孩子越來越多。「每個月幾乎都有一、兩個孕婦,男人可能跑了,她們沒有地方投靠,就想回家,肚子很大又不能搭飛機。」

除了移民署安置,也有些人會直接找上門。移工社群裡相互流傳:有困難可以找關愛之家的「媽媽」。就這樣,楊婕妤口中的「我們家」,從多一雙碗筷,現在已是150多個孩子的大家庭。

接納邊緣 異鄉人成為左右手

與移工相遇的那段時間,正是楊婕妤照顧愛滋病患最艱辛的日子。

「找不到志工、找不到資源,沒有人願意進來工作。」她一個人撐起照護工作,甚至獨自為病人送終。除了台灣的病患,她在2003年接觸到河南愛滋村,看到了怎麼能不幫,於是在廣州、雲南、河南等地陸續成立20多所愛滋病中途之家和孤兒院。

楊婕妤說那段時間壓力很大,要寄錢了就頭痛,借不到錢,每天哭。就在那時,她遇見三個柬埔寨女孩。

女孩以為嫁來台灣,一到機場就被帶去屏東強迫從事性工作。後來找到機會逃到警察局,語言不通,警察看到居留證上的住址,又通知「丈夫」把她們帶回去。不堪毒打和藥物控制,三人跳上計程車逃到台北,被安置在關愛之家。

她們看見楊婕妤的辛苦,主動幫忙煮飯、照顧病人,用不流利的中文逗病人開心。微弱的陽光照進關愛之家,死氣沉沉的病人竟然會笑了。「是她們報恩,還是我報恩?」楊婕妤說自己是因禍得福,善的循環讓她相信,這條路雖然辛苦,但她沒有走錯。

恐懼 是因為不了解

下午4點,念幼稚園的孩子剛下課回來,家裡熱鬧滾滾。楊婕妤一出現,孩子就圍上來七嘴八舌,「咪咪,妳剛才去哪裡?」孩子和她很親近,都喊她「咪咪」。

關愛之家的孩子依年齡區分樓層。二樓的孩子還在學步,被推廣部主任郭立凱戲稱「可愛動物區」,1歲以上、活動力強的孩子安排在空間最大的一樓。楊婕妤抱起角落一個瘦小的孩子,「胡椒的媽媽被抓了,最近會離境。」胡椒是孩子短暫的名字,「還有米粉、冬粉,這個是月亮,樓下有太陽,還有蘋果、西瓜、鳳梨、芭樂。」簡單的名字,是為了讓媽媽們好記好叫。

移工女性的故事,楊婕妤聽得太多,除了兩情相悅,也有難言之隱。有些人在母國已經有家庭,不想把孩子帶回去;有的是被雇主性侵,懷孕後又被雇主舉報非法。個案管理有社工同仁負責,她通常不多問大人的是非。「碰到的個案太多,都不好奇了,最重要的是保護孩子。」她會請媽媽們告訴同鄉,「不管生病或懷孕,有困難都可以來關愛之家,我們不拒絕。」

除了不拒絕,她也不談費用,她只要求媽媽們每個月捐3000元,「這是讓她們有個責任。」其實拿得出來的,還不到三分之一,每個月湊不到15萬,而有時一個月的醫療費用就近百萬,她也不計較。

不久前,一位懷孕的移工忍著腹痛,從梨山坐計程車趕來關愛之家待產,隔天清晨6點,她才說:「媽媽,我肚子很痛。」楊婕妤的車子才開出巷口,寶寶的屁股就出來了,到醫院不過3分鐘的路程,身體出來,頭卻卡住。急診室醫生直接在車上接生急救,寶寶出來之後沒有哭,楊婕妤心裡就有數,8個小時後,孩子走了。

楊婕妤還是慶幸媽媽有來找她,如果自己在家生產,失去的可能是兩條命。也有的失聯移工四處躲藏,不敢去產檢,打電話找關愛之家協助,最後卻沒有出現,一問之下才知道寶寶胎位不正,在肚子裡就缺氧死亡。

這些移工女性多是第一次懷孕,除了面對身體變化的不安,她們更怕失去工作。有不少移工不清楚台灣法律,簽了不合理的合約,更以為懷孕就會被遣返。事實上,外籍勞工來台工作前後已不須接受妊娠健康檢查,並和本國勞工一體適用《性別工作平等法》,雇主不得因懷孕生產而任意解雇。

太多的害怕,讓她們無法享受生命的喜悅,身處異鄉的孤立無援,寫成一個又一個悲傷的故事。「每個人都有資源,你可以找社會局、找其他單位。但對一個外國人來說,沒有人可以幫忙,如果我們再拒絕,她們真的是求助無門。」

楊婕妤想和她們說:不要怕。

透明的孩子 需要被看見

恐懼,造成很多悲劇,其中一個是冰冰。

被媽媽放在關愛之家門口,躺在冰冷冷的地板上,楊婕妤叫他「冰冰」。去年初,關愛之家除夕圍爐,2、300人熱熱鬧鬧。半夜她聽見冰冰在喘,立刻帶去醫院,診斷感染肺炎鏈球菌。1點進普通病房,3點進加護病房,6點併發敗血症,早上8點5分,冰冰死亡。

憾事為何發生?台灣新生兒在1歲前會免費施打3劑肺炎鏈球菌疫苗,父母不詳的冰冰,是透明的無國籍寶寶。沒有出生證明和寶寶手冊,沒有注射資格。冰冰的死,讓疾管局召開跨部會會議,同意發給這些無國籍孩子健康手冊,並追加施打疫苗,當時關愛之家就有15個孩子受益。

「冰冰的一條命,換來這些孩子的福利。」這劑疫苗來得太遲,距離台灣引進外籍勞工,已將近30年。

除了就醫,還有就學。非本國籍的孩子無法在台灣受教育,最多讀完幼稚園,許多媽媽得在孩子6歲前做出抉擇。楊婕妤總是鼓勵她們帶孩子回去讀書,「我都跟她們說,一輩子永遠賺不夠,早點回去就學,不要耽誤孩子。」

無論時間長短,關愛之家就像她們的「娘家」,除了陪伴產檢、生產,需要工作的媽媽,也會把小孩寄託在這裡。缺愛的孩子,會自己爬到訪客懷裡,工作人員常提醒:「孩子很黏,盡量陪玩就好。」楊婕妤心軟,「沒關係啦,他們也需要擁抱。」

愛無條件 生命不分貴賤

從前為愛滋病人送終,現在為移工寶寶接生,老天沒有要讓她休息。每個月近千萬的費用,總會讓她度過難關,無論是小額捐款或物資捐贈,她都珍惜。志工在窗邊放了一個轉經輪,信仰不同的移工媽媽曾想移開,「我說不能動,那是人家的心意。」

郭立凱說:「楊姐有手機就不能休息,訊息一直來。」她說這個工作是24小時待命,尤其人的生死常在半夜,有時候,一個月就有10天的半夜要跑醫院。以前邊等邊打瞌睡,她現在會用手機追劇,「看《瑯琊榜》、《羋月傳》,看一些忠肝義膽的戲,讓自己開心一點,也可以流流淚。」

「我從小就不貪睡,有時睡3個小時,白天打盹5分鐘就好像睡飽了。」不貪睡,是因為父親有精神疾病,時常半夜發作砸東西、拿刀要砍人。磨出韌性的童年,病人的無助與家屬的無奈,她都能體會。

投入照護工作至今,質疑與批評沒有少過。看到她在中國協助愛滋病患,有人罵她賣台;恐懼與愛滋為鄰,有人舉報她非法收容,說她製造社會問題;也有人質疑,提供這些照顧,豈不是鼓勵移工在台灣生小孩?「其實不是的,沒有人願意給自己找麻煩,可是人都有情慾,會遇到心儀的對象,何況是2、30歲的女孩子。」

楊婕妤個性低調,很少主動對外募款,為了保護病患隱私,早年也甚少接受採訪,但她相信愛無國界,「站在人道的救助,就不用怕是非。」2003年,社團法人台灣關愛之家協會成立,50歲那年,楊婕妤獲得台灣醫療奉獻獎,是第一位非醫療從業人員的獲獎者。雖然成立協會,實際捐助仍有限,無論是愛滋或外籍人士,社會的恐懼一時難消。

「不拒絕」32年 承擔安全網的最後防線

這幾年外籍業務增加,關愛之家多了幾位社工和專責人員,還有專職的印尼翻譯,這樣還不夠。為了減輕北部的空間壓力,楊婕妤在南部尋找新場地,讓在中南部工作的媽媽方便看孩子。

為了照顧南部的家,楊婕妤拉著三姊到高雄幫忙,三姊早期協助她處理中國的愛滋項目,後來還領養了一個孩子。「我請她去高雄管那個家,這個工作沒有親身投入做不起來。」

親力親為的個性使然,關愛之家150多人的空間,不見雜亂,環境清潔她天天盯著。她不只是孩子的咪咪,也像移工的媽媽,叨叨唸唸,手把手教她們照顧孩子;她也是同仁們的大姊,從事服務工作,情緒難免,楊婕妤總是那個補位的人。

看過楊姐情緒失控嗎?郭立凱搖搖頭。「有些孩子從出生就是楊姐帶,早期要出養的時候,情緒比較難接受。我們送孩子去收出養機構,她都不敢去。」雖然不捨,孩子有未來、有專屬的愛,就是她的心願。

幫助過一群又一群的人,關愛之家的牆上貼滿咪咪照顧過的孩子相片。問她想不想休息?「每天都在想啊,每年都覺得大概做到今年,結果32年過去還在做。」楊婕妤說她不敢想未來,但如果有人能承擔,她想去雲遊四海,走過100多個國家,她想集滿世界地圖。

如果不做關愛之家,她說自己大概是柴米油鹽醬醋茶的歐巴桑。年輕時學設計,喜歡寫書法,前陣子還說要整理一間畫室,結果畫室沒弄成,又成了媽媽們的寢室,「還沒有退休的命吧。」

同場加映

「移人的力量」系列文章由非常木蘭與蘆葦女力基金共同合作