女人沙發 陶曉清與雷光夏 用聲音記憶青春

by 李玉玲每個時代有自己的音樂,這些音符串成了唱不完的歌,說不盡的故事。

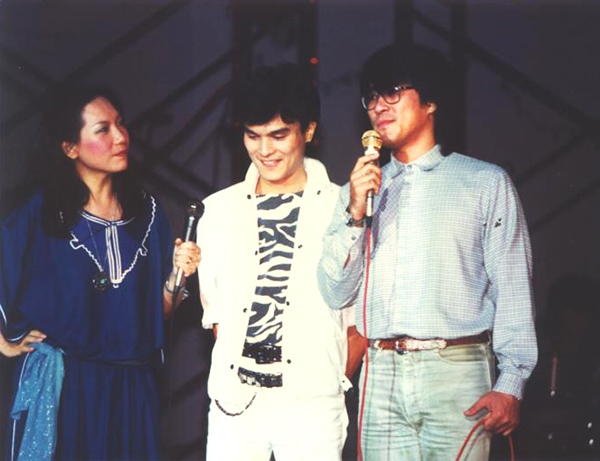

今年是民歌四十年,由中華音樂人交流協會策畫的影像書、展覽、「民歌40演唱會-再唱一段思想起」系列活動,五月起將陸續登場

已從廣播界退休的「台灣民歌之母」陶曉清,為了「民歌40」再披戰袍,為專書寫文章、翻箱倒櫃找錄音,忙了好幾個月,春節過後難得空閒,與「音樂詩人」、midi girl雷光夏共赴「女人沙發」約會。

問:兩位對音樂的喜好是受到家庭影響?

陶曉清(簡稱「陶」):爸媽是蘇州人,蘇州是人文薈萃的地方,外公外婆愛聽戲,爸爸會拉胡琴,媽媽喜歡流行音樂、西洋歌曲。全家聚在一塊就是聽唱片、唱唱歌。

我和妹妹玩二部合唱,把日式房子紙門拉上,讓爸媽猜誰唱第一部,誰是第二部,玩得很high。我們也會唱紹興戲《樓台會》、京劇《蘇三起解》,爸爸的睡衣當水袖,蚊帳做幕簾就唱起來。我曾想學紹興戲,當小生,很帥,和父親嚴肅談過,他沒罵我,只說書還是要念的,小學畢業再說吧。長大就不了了之。

問:聽說光夏吵鬧時,爸爸會放貝多芬《命運交響曲》?

雷光夏(簡稱「雷」):爸媽後悔生我吧!小時候很愛哭,睡覺時,搖籃在中間,兩人用腳推過來,推過去。爸爸會放《命運交響曲》大概是為了逃避我的哭聲。

我對《命運交響曲》沒什麼印象,只記得有一次被積木打到,很痛,一直哭,爸爸放鮑羅定《伊果王子》,要我當個勇敢的伊果王子。

問:台灣民歌運動是從1975年陶姐主持的中廣熱門音樂節目播放楊弦「現代民謠創作演唱會」點燃,是什麼觸動了陶姐?

陶:戒嚴時期很多禁忌,拿到一點資料都如獲至寶,總會在某人家「祕密」交流,或租個試片室看,偷偷做挺刺激的。

雷: 七O年代的社會氣氛還是很壓抑,民歌運動,某種程度讓地下的東西到地上來,像是火苗被點燃,有了出口。

陶:台灣社會富足了,開始追求精神的滿足。到國外留學的人歸國,雲門在民歌運動前面一點,蘭陵在後面一點;民歌讓年輕人多了一條路,就算不是我,也會有人做。

那個年代流行西洋歌曲,唱國語歌是會被噓的,我很難過:為什麼不給國語歌一點機會。一場演唱會聽到楊弦的歌,覺得好好聽,在節目中播出,真得鼓足勇氣,擔心聽眾會不會寫信來罵。幸好沒有,但有人說:楊弦寫得不怎樣,我就說:你把寫得「怎樣」的東西寄來。開始只是零散的,有歌就播,後來變成固定單元。

見到一陣子沒創作的,我會問:最近怎麼沒寫?沒多久就收到新作品;錄音效果不好,我安排中廣的四軌錄音機錄音;有人只會寫詞,我幫忙找人譜曲;有人只會寫不會唱,我找歌手加入。像媒婆一樣,好有意思。

問:台灣民歌運動不能不提陶姐家的客廳,這個客廳有什麼神奇魔力,「培養」出一批批重要創作者?

陶:我和先生馬國光(作家亮軒)是在老二兩歲時買了那間房子,沒錢裝潢,就把客廳鋪成榻榻米,擺上籐椅和矮桌,大家都會到我家聚會,不只談正經事,失戀也來哭一場,前途問題也讓我這個大姐姐罵一下。

我和韓正皓學吉他,大夥常在我家彈彈唱唱,分享剛寫好的新歌。李宗盛《結束》寫完前半段,在我家唱;蘇來把席慕蓉的詩譜成歌,自彈自唱,席慕蓉感動到掉淚。我家客廳確實發生過很多事。

問:光夏沒機會參與七O年代民歌運動,但有一首歌《我的80年代》,談談妳的八O年代?

雷:最近聽到日本有個說法「中二」,回頭去找中二時的我,高中時,看了坂本龍一和大衛鮑伊演的《俘虜》,開始收藏坂本龍一的電子音樂。

電子音樂很前衛,不太容易聽,但聽說一台機器(電子合成樂器)可以把所有音樂做完,非常好奇,決定往這個方向走。考上大學,爸爸託人從香港買了電子合成樂器及四軌錄音機給我,有了這兩台機器,我開始玩聲音,連爺爺打呼聲都錄。

我從模擬樂器原音開始,組合各種奇怪的聲音。念大傳系有廣播節目的課,又開始玩自己的聲音,好像戴上耳機就有角色附身,透過聆聽,也找到說話的方式。

問:聲音對妳們有不一樣的意義?

陶:生命中很多感動時刻,都和旅行有關,而且都有音樂。最瘋狂的舉動是抵押房子,全家去日本旅行看博覽會。錢再賺就有,博覽會錯過就沒了。

以前旅行都會帶著Walkman,隨時錄感想,好玩的聲音也錄下來。有一年去歐洲剛好碰上賽車,買不到票,找了一家咖啡廳看轉播,正好有觀眾離場,朋友把票要來,大家輪流進去體驗。賽車場很大,還沒走到觀眾席,轉播員播報、觀眾吶喊聲,混雜著呼嘯而過的車聲,回台後播出這段錄音,還是很興奮。有一次在義大利錄下女店員聊天的聲音,覺得和台灣人好像。也在蒙古大草原錄過馬頭琴音,都是旅行很好的紀錄。

雷:別人旅行喜歡拍照,聲音,對我來說比較有意義。錄音比拍照更真實一百倍。我們習慣被視覺吸引,很多時候耳朵是關起來的,每個人都可以試試,戴上耳機聆聽,當環境音被放大,會發覺世界有點不一樣。

雷:一次在法國旅行,聽到優美的琴音,拿出錄音機,錄完發現包包是開的,我不確定是自己忘了拉上,還是被扒了?倒帶重聽,一分零七秒有拉鍊被拉開的聲音,幸好包包裡沒錢。

還有一次在義大利,身上只有整鈔,沒有零錢坐地鐵,看到街頭藝人表演,我給了五百元,同時在盒子裡掏零錢,表演者由高興變成慌張,我拿到足夠搭地鐵的錢就收手,他又露出笑臉拉著生日快樂歌,我與他一起唱,音樂,真是世界共通的語言。

去年到匈牙利布達佩斯,那裡的地鐵有百年歷史,開關門超大聲,很有味道,連報地鐵站名的男聲,也是我聽過最性感的聲音。旅行錄下的聲音會存起來,有時會放進我的音樂裡。

問:有些時候會不會完全不想有聲音?

陶:話講太多時會想安靜,但還是可以聽音樂,完全沒聲音反而會恐懼。有一次住在美國朋友家,安靜到會懷疑自己是不是耳鳴,很可怕。

雷:聲音提供人在宇宙中的背景,才知道要如何行走站立。風的聲音、樹的聲音,都有存在的意義。我唯一不喜歡的聲音:街頭藝人可以不要用擴音器嗎?把聲音無限放大,即使再好聽的音樂,也會變成噪音。

問:兩人都念大眾傳播,又都主持廣播節目,談談廣播這個載體對台灣音樂發展和廣大受眾的影響,在錄音間找到什麼樂趣?

陶:從小就對廣播有興趣,媽媽參加婦聯會,我幫忙宣傳車讀稿,也參加演講比賽,對拿麥克風講話不害怕。我是中廣全力培訓的播音員,五專還沒畢業就主持節目,很珍惜,也很享受。有一陣子同時做電視,雖然電視收入多,但電視是集體創作,我不能主導,還是回到廣播。

從小聽古典音樂,其實什麼都不懂。剛主持節目,同事寫好曲名我照著念還會念錯,有一回播史麥塔納《我的祖國》,父親罵我:是〈莫爾道河〉!我說:不是〈莫爾河道〉嗎?

錄音室就像無菌實驗室,任何人進來氣氛就會改變,透過電波傳出去又是另一個樣。我從做中學,一點點體會,剛開始還被笑:到底來賓是主持人?還是我?完全沒掌控能力。

問:陶姐聲音不錯,怎麼沒走上表演或創作的路?光夏跨足創作、演唱、主持及配音,談談不同角色的定位及期許?

陶:我是個很好的欣賞者,但創作不容易,以前填過幾首詞,玩票性質。當歌手太辛苦,從沒想過。

雷:我最喜歡的還是創作,自己可以搞定。錄音室也是一種創作,主持人的角色是陪大家一起聽音樂,要後退一點,把空間開放,音樂最棒的地方就是自由。

在幕後做聲音、配樂是開心的事,走到幕前就很掙扎、抗拒,還在努力找:怎麼樣才可以既出現又不出現,有這種路嗎?

問:陶姐後來從音樂轉往心靈成長,談談轉折過程。光夏除了音樂,還有什麼計畫尚未實踐?

陶: 做民歌時期,我找蘭陵的卓明、金士傑來上表演課,吳靜吉博士正在幫蘭陵做心理劇訓練,卓明拿這套東西教我們,我開始對心靈成長發生興趣。做中廣青春網總編導時,想找一位專家主持陪伴青少年成長的節目,但沒人要來,只好親自上陣。擔心自己能力不足,又跑去加拿大上了一個月的課。

做廣播四十多年,原想做到人家叫我陶奶奶還在做,但電台生態改變,年輕世代有他們要的東西,是到了揮揮衣袖的時候。我先生也說:妳不是只能做心靈成長的節目,還可以在生活中實踐。這句話點醒了我。

現在,固定帶一個心靈成長讀書會;我在加拿大上課的機構定期在大陸開課,一年有三四次會去擔任小組老師,我喜歡人與人的接觸。

雷:我對聲音的實驗還在進行中,不只廣播載體,我想用各種形式介入、改變和重建,目前還是很好玩。

問:談談妳們的音樂偶像。

陶:鮑伯狄倫、披頭四成員喬治哈里遜,以及The Who主唱Roger Daltrey。

七○年代,喬治哈里遜在紐約發起「救援孟加拉」募款演唱會,聽了唱片很感動,也體認到音樂人可以結合起來做些有意義的事。後來成立民風樂府,每次演出都有奉獻對象。

有一年在名古屋看鮑伯狄倫演唱會,歌聲一出來,我的眼淚就流下,哭了一首歌,他讓我看到一個音樂人可以如此愛音樂,創作言之有物,影響我在廣播選歌的標準。

Roger Daltrey年輕時一頭金髮,很帥,前幾年在日本聽他的演唱,還是很喜歡。有人說,人老了不能看,我從他身上看到:老了還是可以看,完全取決你對生命的態度,沒有過度放縱自己。

問:台灣流行音樂一直是華人世界的領航者,如今大陸新一代音樂人才紛紛冒出來,兩位對於音樂創作環境變化有何觀察和評論?

陶:分眾市場越來越清楚,現場表演機會越來越多,一些小樂團可以用比較少的錢做唱片,這在以前是不可能的。雖然目前還很難靠數位平台發行賺錢,但這一天遲早會到來。

台灣流行音樂很長時間是華語世界標竿,這幾年大陸創作人才急起直追,絕對會影響台灣,但也不必太擔心,我喜歡整體來看華語世界的音樂,不在意創作者是那裡人。

陶:每個世代都有每個世代的創意,不能小看。我喜歡五月天,四分衛與罕見疾病爸爸《一首搖滾上月球》也很了不起,只要有想法,可以用各種方式做自己愛做的事。

雷:我聽過一個樂團「槍擊潑辣」,充滿創意,很難定位。台灣音樂人的創作力還是很蓬勃,如果只想討好聽眾,生命力會減弱,傳達出的訊息也會改變,一聽就知道,耳朵會告訴你。