Blank 現代寧靜哲學 在焦心與麻木之間,留一道呼吸的縫隙——與余佳容心理師走過末日創傷的內在路徑

by 余佳容人之所以會在災難面前陷入焦慮,或在社會變動中選擇冷漠,是因為我們深知自己無法掌控一切。

當你滑開手機,看到另一個國家正經歷天災、戰火或社會動盪時,你的第一個念頭是什麼?

是胸口一緊、彷彿身歷其境般的心疼與焦慮?還是默默想著:「這世界不就是這樣嗎?」然後迅速滑過畫面,不讓自己的心多停留?

有時,我們很難不被那些畫面觸動,甚至深陷其中;有時,我們又像是裝上了一層保護殼,對一切保持距離。你會是哪一種?或,你是否曾經在這兩者之間來回搖擺,既想靠近,又怕太靠近會受傷?

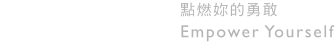

末日預演:當共感成為災難的延伸現場

那天下午,手機不停跳出訊息:「某地震災、多地傷亡」、「醫院急需支援」、「目擊者現場直擊」。林彥柔坐在電腦前,一邊回覆公司信件,一邊不斷刷新社群媒體。

她眼眶泛紅,心跳加快,覺得快要喘不過氣。雖然她身在台北,而災難發生在數百公里外,她的內在卻像是跟著掉進了瓦礫堆裡。那些哭喊、搶救、斷垣殘壁的畫面,像一張張撕裂的照片,在她腦中反覆閃現,連晚餐都沒胃口。

這不是第一次了。每當社會發生重大事件,不論是天災人禍、社會議題、或是新聞媒體鋪天蓋地地報導,她總會陷入一種深沉的共感。她常說:「我好像不是在看新聞,而是在體驗別人的痛苦。」

她不是不想關掉手機,也不是不知道這樣下去會讓自己情緒耗竭,只是她總覺得,如果自己沒感覺、沒轉發、沒捐款,就好像成了無動於衷的人。她不允許自己麻木,也無法接受自己什麼都不做。

但這份「全心投入」,也讓她一點一滴被耗盡。她開始害怕一切災難新聞,甚至還沒發生的事,就開始擔心。朋友出門晚回,她腦中就浮現意外的畫面;看到某地疫情爆發,她就立刻替自己和家人擬出避難計畫。明明日子還照常過,她卻總有一種世界隨時會崩塌的感覺。

心理學稱彥柔的狀態為「替代性創傷」,那是一種界線模糊的高度同理,會讓人錯把別人的情緒當成自己的責任。她彷彿用自己的身體和心,去代替他人經歷苦難,好像這樣才能證明自己不是冷漠的。

但久而久之,這樣的共感變成一種「情緒債務」,她越是難受,就越覺得自己有在盡一份心力。

而她不知道的是,她也需要被理解──不是作為一個悲傷的見證人,而是一個需要安放的人。

末日冷感:當世界太吵,沉默成了唯一的回應

與她形成鮮明對比的,是她的學弟陳逸凡。

逸凡從不主動關心新聞,對社會事件幾乎沒有情緒波動。那次災難新聞瘋傳時,他只是淡淡說:「每天都有壞消息,我已經習慣了。」即使看到死亡數字與現場影像,也沒有太多反應。他常說:「我連自己情緒都顧不好,哪還有餘力管別人?」他也觀察到身邊的年輕朋友也有相同的情緒,大家經常在社群上滑著帶有厭世意味的諷刺迷因,似乎對一切置身事外。

逸凡不是沒有感情。他曾經也熱血參與社會運動,曾為某些議題站上街頭、流淚吶喊。但一次又一次的努力落空、真相被扭曲、情緒被操弄,讓他慢慢築起一道牆。他說:「那些感覺太重了,我只好選擇不去感覺。」

有時候,他甚至懷疑:是不是活在這個世界上,就注定得在過度共感和過度冷感之間擺盪?

逸凡的狀態,則可視為「末日冷感」──當資訊與災難過多、過頻,人們無法承受,就只能選擇麻木來保護自己,而迷因、嘲諷、厭世語錄,這些看似冷漠的表達,其實常是「無處安放的脆弱」的隱性展現。

那不是因為不在乎,而是因為曾經太在乎。情緒一次次被喚起,卻無處安放,久了,只能把自己鎖進一個安靜的角落。在那裡,他不用再面對無力、失望,或是那些喊破喉嚨也沒有迴音的時刻。

極端背後:那些不安與創傷教我們的生存方式

這兩種極端,看似不同,卻都來自於一種深層的不安。它們不是突然出現的,起因往往是我們長期生活經驗的累積。從小,我們便在某些關係中學會了「怎麼活下來」。若我們總是在一個情緒化、變動大、需要高度敏感的家庭長大,可能會變得很擅長察言觀色,甚至發展出過度共感的能力,只為了先一步察覺風暴、避免傷害。這樣的能力,讓你在混亂中生存下來,卻也讓你在面對社會事件時,容易被大量情緒吞噬,因為你的身體早就習慣了「危機就是我的責任」。

而如果我們常常經歷付出卻無回應的關係,或是太多無力改變的現實,也可能學會了抽離──告訴自己「別想那麼多」,「不如當作沒看到比較輕鬆」。久而久之,這樣的抽離變成習慣,讓你在痛苦來臨時自動關掉心的開關。這不是懶惰、也不是自私,而是一種自我保護。

有些人從小就習慣了過度關心別人的感受,因為他們相信:「只有我貼近別人,才不會被丟下。」也有些人因為曾經被忽略、被嘲笑,最後決定:「我再也不讓任何事情傷到我。」

無論是哪一種情緒反應,其實只是我們的防衛機制在說:「我曾經很辛苦,現在我不想再受傷了。」

彥柔和逸凡這兩種反應,當是讓我們生存下去的法則之一,彷彿我們只能選擇「全然擔心」或「完全切斷」,才能在這個世界上撐下去。

而這樣的擺盪,也是反映著對無常與失控的恐懼。

人之所以會在災難面前陷入焦慮,或在社會變動中選擇冷漠,是因為我們深知自己無法掌控一切。新聞裡的痛苦,提醒我們:人生不總是公平,生命隨時會改變。於是我們不是緊抓控制感,就是選擇關閉感覺。畢竟,人對於不可控有一種天生的恐懼感。

我們每個人,都在過去的經驗中,學會一套面對世界的方式。而這套方式,不一定能讓我們平衡。

Me time小練習:在資訊洪流中找到自己的中心點

那麼,我們該怎麼做,才能不被世界拉走,也不關上自己的心?

- 第一「辨認當下:我在『過度投入』還是『完全抽離』?」

先不急著做什麼,只是停下來問問自己:「我現在的身體與心,是過度緊繃,還是完全關掉了感覺?」光是看見自己現在在哪一端,就是一種照顧。情緒不是非黑即白,我們可以慢慢學著調整它的音量。

- 第二「調節感覺的強度,不僅有切斷或淹沒」

如果你覺得自己太容易被情緒吞噬,可以練習「拉一點距離」——關掉通知、限時接收訊息、只看一個來源。

如果你什麼都感覺不到,也沒關係。可以先從生活中微小的感受開始——食物的溫度、陽光的角度、一句讓你想笑或想哭的話。讓感覺慢慢復甦,不必勉強。

- 第三 「練習和『不可控』共處,而不是與它對抗」

不是每件事都能被改變,但我們可以選擇怎麼與它共處。當你面對那些讓人無力的大事件時,可以深呼吸,輕輕地對自己說:「我不能控制一切,但我可以陪自己走過這些感覺,不逃、不壓抑。」

- 第四「定期回家」

這個「家」,是你心裡那個安靜、溫柔、能夠好好呼吸的地方。可能是一段音樂、一杯茶、一本讓你微笑的書,或是陪你聊天的朋友。

社會永遠不會停止動盪,新聞不會停止湧入,我們無法期待世界變得完美,但我們可以練習變得柔軟──不那麼緊抓,也不那麼逃避。

或許,我們活著的藝術,就是學著怎麼在心痛與麻木之間,留下一道可以呼吸的縫隙。

那裡,是我們的中間地帶。

是我們真正與世界相遇的地方。