威爾斯親王與卡納芬城堡

by 黃湘娟近年,台灣的觀光業有人另闢蹊徑,以「城堡建築」作為吸客主體,藉網紅打卡宣傳,吸引大批訪客。唯,台灣與城堡之間缺乏歷史淵源,沒有故事,熱燒之後,未知後續如何?就淵源而言,且來看看有著深厚「城堡建築」歷史的英國。

1536年,威爾斯(Wales)正式併入「大不列顛聯合王國」(United Kingdom of Great Britain),距今不到500年。對威爾斯人而言,錯把他們當成英格蘭人,是對他們最大的羞辱。威爾斯人的性格與英格蘭人完全不同,前者開朗好動,後者個性保守。1978年,威爾斯曾爭取獨立,未竟其功。

威爾斯位於不列顛島西南部,是一個三面環海的多山半島。往昔,伊比利亞人(Iberian)曾在此定居。之後,塞爾特人(Celts)、羅馬人(Romans)、撒克遜人(Saxons)、諾曼人(Normans)等先後也來此。但是,這裡的塞爾特人卻自稱,他們才是真正的大不列顛人,是因為自從5世紀羅馬人離開後,塞爾特人就在此發展出其獨特的民族文化與語文。所以,市區內可以看到並列著威爾斯文與英文的招牌。

卡納芬(Caernarfon)位於梅奈海峽(Menai Strait)與雪墩國家公園(Snowdonia National Park)之間,依山傍水,是一個十分怡人的小鎮。鎮上的卡納芬城堡(Caernarfon Castle),具有稱霸天下的氣勢,城堡的8座塔樓幾乎無關歲月,而被完整地保存下來。每座塔樓都十分高聳,它們依序坐落在河岸旁。另一邊則是繽紛秀麗的城堡廣場,從「霸氣」到「婉約」,兩者反差極大。我個人猜想,1963年英女王伊莉莎白二世宣布卡納芬是皇家自治市,並在1974年改為「皇家城市」,是最重要的關鍵吧。

「卡納芬」的重要戰略地位始自羅馬時期,11世紀諾曼人進入北威爾斯即開始修築堡壘,13世紀,愛德華一世(Edward I)征服威爾斯後,也選擇這個控制西安特河(River Seiont)進入梅奈(Menai)海峽的咽喉作為基地。並將卡納芬城堡從木構築改建為磚石共構,1986年被登錄為世界文化遺產。

英國王儲在此受封「威爾斯親王」的傳統,更奠定了此城堡的重要性。據載,原本的威爾斯王喪命於與愛德華一世的戰役中,當時威爾斯貴族們提出新的「威爾斯王」必備的條件:「此人必須在威爾斯出生的王族後代,處事公正,未曾冤枉任何人,且不會說英語。」一週後,愛德華一世召集貴族們,提出讓其甫出世的兒子愛德華二世(1307-1327)成為新威爾斯王。他所持的理由是:「愛德華二世一週前在卡納芬堡誕生,是真正的王族後代,一生未曾冤枉過任何人,且不會說英語」。貴族們聽後雖然覺得有被愚弄的感覺,也只好接受。至於這則「傳說」是否屬實?無法詳考。實際上,當時英國王室常用語是「諾曼地法語而非英語」,是這則傳說引人生疑之處。

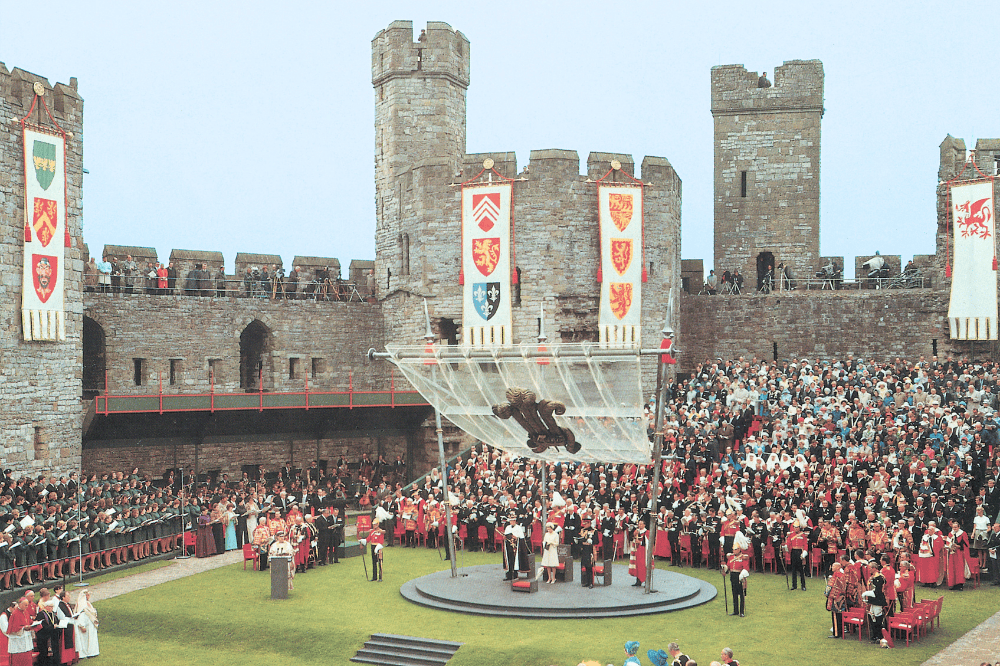

此後卻衍生出一則慣例,凡是英國王儲都必須在卡納芬堡由英國國王加封為「威爾斯親王」。其中,以1969年7月查理王子(Prince Charles,今查爾斯三世)的受封典禮,拜高科技傳媒之賜,受到世人矚目。

所謂的「城堡」,大多是在7-8世紀間興建,9世紀達到鼎盛。此時期的城堡構築,建材大多使用歐洲盛產的柏樹、橡樹,以及樺樹,強調防禦功能。外有護城河,再來是城河,供衛兵駐守。至於內城(或稱內堡),則是王族居室。不同於其他北威爾斯的城堡,愛德華一世將卡納芬城堡改建成磚石共構,多角型高塔、高聳的石砌城牆,承載著讓威爾斯人望而生畏的鎮壓目的。