浴火鳳凰,呈坎古城

by 黃湘娟

被南宋哲學家朱熹先生譽為:「江南第一村」的安徽歙縣呈坎,曾經是上世紀60年代中國文化大革命的重災區,從頹毀破敗的村落,如今浴火鳳凰般重生,其中有公部門的積極投入,也有不少有心人在了解其背後豐富的歷史紋理,為珍惜既往,期許今人不要對文化失去溫情,不要對歷史失去警惕,而有了今日的古城再生風華。

呈坎,原名龍溪,自東漢末年之後,它就默默地在偏遠的徽州守候著,苦等了將近1800多年,沒有得到任何官方與民間的關注,是它的優點,也是缺點。優,是被遺忘之後,活像一塊未經雕鑿的璞玉,神秘,寂寥,卻保有原相,成為一處人間淨土;缺點,影響了城市建設,無法晉身現代都會之林。

唐末,據載江西省羅家兩位兄弟,羅天真先生和羅天秩先生,將整個家族遷入歙縣龍溪,羅氏家大業大,且堅信風水地理,他們依《易經》中陰陽八卦的理論選址,目的是為後代家族聚居一處而布局。為甚麼選龍溪?據說是因為它是一處山明水秀,風水出眾的寶地。事實上,呈坎周圍環繞了8座山峰,它們代表了不同的卦象。而一條呈S型的河流自北向南穿村而過,如同易經八卦的陰陽符號,如此瑰麗巧妙的組合,無怪也有人稱呈坎為「江南風水第一村」。

也有傳說,八卦中,陽為呈,陰為坎,兩氣相應,天人合一,故當時羅家將「龍溪」更名為「呈坎」。當地傳說,「走進呈坎,一生無坎」。是,或不是?

進入村落,會發現眾多唐宋元明清等不同朝代的徽派建築,矗立於矮矮窄窄的巷弄兩旁,鱗次櫛比,縱橫相交,有一種移步換景的趣味。與眾不同的八卦村,將徽州古人的高度智慧顯露無遺。當然。也有陌生人在古城巷弄走著走著,迷失於東南西北方位之間,找不到回旅館的巷子----。

徽派建築,是中國漢族傳統建築其中一支重要的流派,是徽文化最主要的組成部分之一。首先入目的是「粉牆黛瓦」,牆以白灰粉刷,牆頭覆以青瓦兩坡牆簷,形成所見的白牆。而其「黛瓦」,又稱「小青瓦」,則是一種弧形瓦,可砌成各種需要的屋面,這是「粉牆黛瓦」的來源。至於「馬頭牆」,山牆牆頂形狀像「馬頭」,是一種「飛檐翹角」的裝飾。除此之外,木雕、石雕、磚雕,盡顯徽商富裕之極致。

古鎮中,若要尋覓往昔風華,「貞靖羅東舒祠」是徽派建築中的佼佼者,也最具祠堂建築的代表性。羅東舒先生(1220-1299)是安徽歙縣呈坎羅氏第13世族。先生出生在皖南,自小接受良好的教育。先生覺得羅家在呈坎族群甚眾,決心稽考羅姓家譜。於是,將唐末始祖文昌公從江西遷入徽州這一支共400多年的家族脈絡釐清。獲賜頌謚號為「貞靖」,乃「光明磊落」之意。

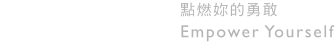

此祠就是為了紀念東舒公而建。是一座磚木結構量體,佔地面積約3300平方公尺,共四進四院,依軸線對稱分布,享堂正面,正中照壁上方垂掛明代書法家董其昌先生手書「彝倫攸敘」匾額。喻示羅家後人,代代以「倫常有序」之儒家文化作為修身齊家之本。

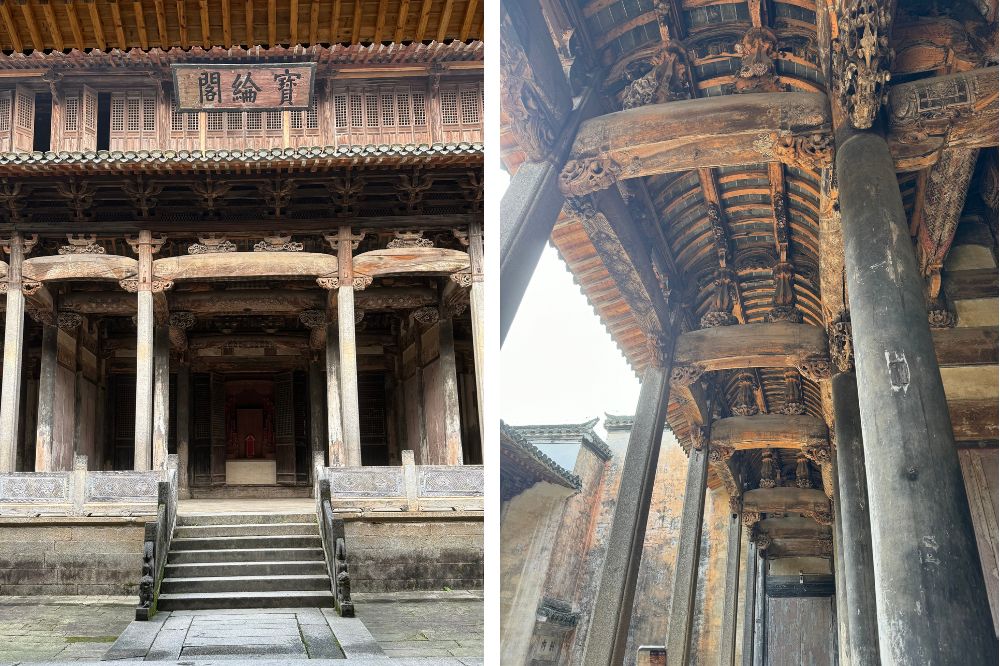

後進的「寶綸閣」設計,更可以說是明清古建築群中最璀璨的佳作。這裡曾是羅東舒先生的住所,儀門、天井,石雕、磚雕、木雕,金絲楠木梁柱,斗拱雀替,梁架彩繪,無不展現了徽商生活的富裕。此建築已歷經近500年,木頭質感與表面的彩繪色澤雖然稍有褪色,仍可細察其鮮艷華麗。

除了祠堂,呈坎的民居,也是一頁華夏生活文化史。女性被保護的方式同時形諸建築結構上。「高牆深院」是大戶人家主要設計範本。圍牆很高,只開小窗,一樓以天井為中心,二樓或三樓「類夾層」般三面圍合,配置女性們的臥室,有人稱它「小姐樓」,讓不可輕易跨出大門的富家千金,只能在「小姐樓」中俯視家裡來往賓客,看熱閙,但不被看。徽文化的精緻度完全體現在細微的構築上。在女權至上的21世紀,恐怕難以被接受吧!