深藏若虛,京都東福寺

by 黃湘娟對於許多朝聖客而言,京都東福寺是賞楓勝地。入秋之始,院內2000多株掌葉槭與唐楓,形成一方紅黃瑰麗的繽紛世界。選在夏季行履於此,避開人群,避開追楓族,自有一個清淨場域於眼前呈現。

東福寺是禪宗的京都五山之一,是臨濟宗東福寺派的大本山,寺名取自奈良最大寺院東大寺的「東」,和奈良興福寺的「福」。據載,當時攝政九条道家為了安置其收藏的佛像,在此興建佛堂建築群。初代住持是聖一國師圓爾。這裡既是寺院,也是收藏鎌倉、室町時代高僧國師的繪畫、文書,還有古中國明朝書畫等國寶所在地。

這座從1236至1255年,耗時19年建成的寺院伽藍,建築群可追溯至室町時代(1338-1573),尤其禪堂,是極稀有的正宗禪宗建築量體。山門,則是日本禪寺中最古老的一座。

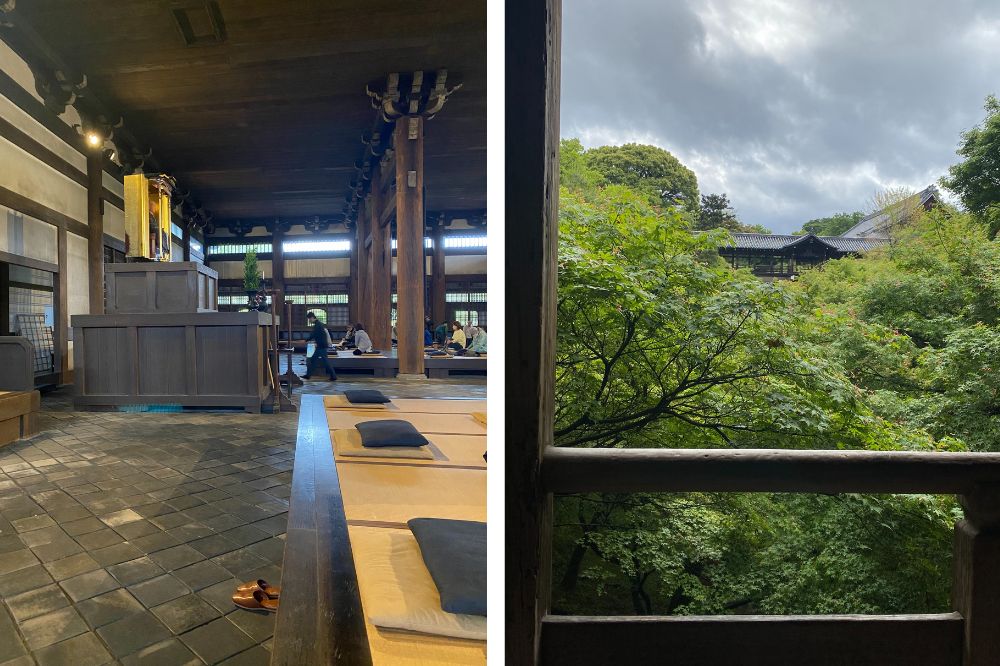

在整個江戶時代,東福寺一直保持著京都最大禪院的頭銜。聞名海內外的「通天橋」,是為了修行僧侶可以不必渡過溪谷而直接來往佛殿和開山堂所構築。周圍種植的楓樹,據說「種子」是從當時的宋朝攜帶回來,可見此寺與古中國的關係。通天橋全長約27公尺,是一座木構橋樑,橋上可欣賞楓葉美景,橋下「洗玉澗」的涓涓流水,如梵音誦唱不絕。

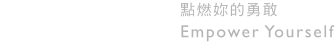

「禪堂」,是東福寺最引以為傲的建築。它是京都現存最大、也是日本現存唯一的中世禪堂。「禪堂」古稱僧堂,指禪林中僧眾日常修禪起臥之堂舍。又稱雲堂、坐堂、選佛堂等,是禪宗叢林的主要建築,為天下僧眾安身立命,專志修行的所在。「禪」是梵文dhyana的音譯,也有譯作「冥想」。意指在寂靜的空間內,盤腿端坐於蒲團上,同時將心集中在某個焦點上,安安靜靜地「坐禪」。東福寺的「中世禪堂」,其規劃形式,仿照聖一國師在南宋停留6年回日本之後,依當時他所見的禪堂配置形制而興建,其室內空間迥異於日本其他禪堂也是必然的。

東福寺開山祖「聖一國師」,1235年前往南宋師事徑山無準師範高僧,並從宋朝帶回內外經典千餘卷,包括宋書法、書籍等,而他請回的「大宋諸山伽藍及器具圖」,詳細記載宋朝五山構築細部,對東福寺的營建形式有一定程度的啟發,且對當時的日本文化與宗教也有深遠的影響。法師圓寂後,日本天皇敕諡為「聖一國師」,是最高的榮譽。

東福寺山門,建於室町時期,迄今是日本最古老的山門。至於木構築的法堂,因經歷多次火災,1934年重建時,採用台灣阿里山檜木。據載,地球上僅存的7種檜木,集中分布於美國、日本,台灣。而台灣因其獨特的地理環境孕育出價值較高的檜木,油脂多,木紋美,抗霉率高,同時,也是最不易龜裂的木料。

東福寺有4座庭園,建於1930年,每一座朝向不同的方位,都是使用碎石、石頭、苔蘚與樹木來營造不同的景觀,由畫家背景的重森三玲先生主導設計。這位跨界設計師,舊瓶裝新酒的手法令人耳目一新。如他在北庭的設計,以西洋棋盤式的構思,將石頭和青苔巧妙地立體化排列組合,綠色與白色方格交織,在桂離宮的松琴亭也有這樣的裝飾圖紋,是一種流行嗎?他突破了傳統枯山水的造園形式,他用的元素,既保有禪宗三昧,又有抽象畫的概念,在昭和時期,這是相當大膽又前衛的作法。

日本寺院的庭園,離不開石頭、白沙,它們可以是建築,可以是雕塑,可以是大海,也可以是海市蜃樓,聽它說法,你可以幻化其中,也可以和它對話。它是你,你是它。不是嗎?