女人沙發 張小虹與許芳宜 發現身體無限大

by 李玉玲認識它,處理它,傷痛不見得是限制,反而是身體最好的創意。

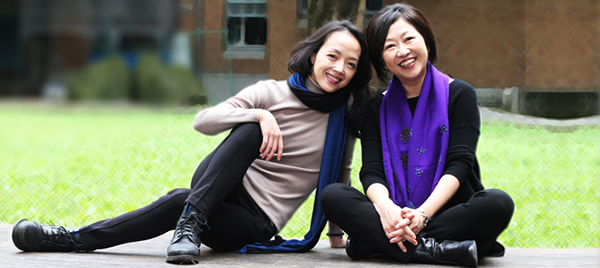

一位是繞著世界舞台跑,一位在學術圈舞文弄墨談身體,舞蹈家許芳宜和台大外文系教授張小虹難得碰面。走在台大校園,張小虹熟門熟路拉著許芳宜找漂亮景點,面對鏡頭,許芳宜開始掌控全局,「編排」各種姿勢,陰鬱的冬日台北,陽光也為兩個美麗的身影露出臉來。

許芳宜(簡稱「宜」):我根本不會跳街舞,也不是要變成街舞者。

虹:但妳的break好到位,把街舞跳出自己的風格。看了以後,我又回去上課。

宜:很好呀。舞蹈最讓人著迷的是,身體感到自在,這時身體才是屬於你的。有人問我:跳舞,什麼最難?我說:自在。要把所有規矩養到身體,吃下來變成自由,不容易。

宜:想自殺嗎?去和許芳宜跳舞(笑)!要找到相同的身體能量和慾望,的確不易。我和阿喀郎(著名英國編舞家)跳舞,像戰友、莫逆之交,手一抓就知道彼此身體的溫度。他不舒服,我 cover 到底;我不舒服,他會說「我來就好」。

和美國芭蕾舞團首席 Herman Cornejo合作雙人舞《Pheromones》,他是古典芭蕾王子,我是現代舞者,如何取得信任?身體就是那麼奇妙,經過兩天工作,這個身體開始相信妳。男舞者在芭蕾通常扮演支撐的角色,我可不想讓Herman 只當個「搬運工」(虹:好可愛的說法),這麼好的舞者怎麼只用來搬運,一定要人盡其才,展現他的價值。

問:妳們從小學舞,是被什麼吸引?

宜:只有跳舞才能忘記現實生活的許芳宜。我的功課不好,找到一件會做的事,雖然沒有很厲害,但比較會。我發現身體可以變成好多樣子,真好!當初為了逃避而學舞,走到職業才明白:要成為最好的表演者,最終要面對的是自己。

虹:我的經驗不太一樣,從小就覺得唱歌跳舞是快樂的事,六歲學舞一直到初中,舞蹈教室貼著張小燕的照片,舞蹈空間舞團創辦人平珩也在那裡學,是我的偶像。

我總能很快記住動作,常被老師放在最前面,後來回想:我的大腦訓練是在舞蹈教室發生的,我的自信也從那裡來。

宜:我是到了很大才有身體自覺的掌控能力。我訓練自己會記動作,就是讓自己沒有退路。

虹:小時了了(自嘲)。我夢想當舞者,初中體育老師是無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍,但當時的舞蹈養成反而框限了我,以為跳舞就該像民族舞蹈的細膩婉轉,芭蕾的輕盈優雅,突然看到現代舞那麼直接的身體表達,覺得好不優雅,因 為升學考試就停了。

宜:因為你不怕身體。

虹:跳完舞,做完瑜伽每個細胞都好開心。任何人不管有無受過舞蹈訓練,都可以隨意開心地跳,身體想說什麼話,就說出來。

虹:你每天練舞嗎? 宜:現在不像過去當職業舞者,從早練到晚。但每天醒來基本的伸展、肌力訓練一定會做,最少一小時,身體需要時間被喚醒,當身體和腦袋都準備好了,「我要開始」這件事才會發生,否則就會癱在那裡。

問:腦袋還是身體比較快清醒?

宜:身體可以把腦袋喚醒。早上起來,我會慵懶地滾來滾去,慢慢按摩肌肉,體內的氧氣足了,腦袋就開始運作。當然也要看工作狀況,有時晚上才做,肌肉緊繃一整天,需要的不是喚醒,而是修復。

當舞者任何時地都可暖身,不會在意旁人眼光。以前下了飛機就要工作,機上就開始暖身,我喜歡坐在旁邊位子,也會在走道把腳跨上去,有人經過再拿下來,下機已暖好身。現在年紀大了,盡量不會安排當天就進劇場,太傷了。

虹:有人說早上起來不要做過多身體伸展,慢慢來就可以嗎?

宜:所謂過多,應是指時間太迅速,身體還在睡眠狀態,馬上要它做什麼,很容易受傷。每個人都有喚醒自己的方法,泡杯咖啡,洗臉、洗澡、走路,身體是習慣的養成,養到最後變成自然。

虹:我的動作很慢,睡前和醒來是很儀式性。早上起來,會在床上做些甦醒動作,有段時間把脊椎想像成繩子把它甩開,過一陣子又換別的,像玩遊戲一樣做各種實驗。

我需要大量睡眠,但工作忙必須早起,一起床就到書桌前工作,燒水、吃飯、聽音樂隨意舞動,都是圍繞著工作的中場休息,好像該給身體多點時間才對。

宜:不會啊!聽音樂跳跳舞,就是妳給身體下課,鐘聲響,再上課。

虹:相較於專業舞者,一般人與身體的關係比較幸福,隨便跳都快樂,有音樂隨時隨地都可跳。

宜:我也快樂啊!只要有身體,就可以跳舞。

問:芳宜說,舞蹈讓我學會面對自我;小虹說,舞蹈有助腦力開發。如何從舞蹈認識身體,認識自我?

宜:剛學舞時,是好勝心驅使,追求「我做到了」技術上滿足,還未成熟到覺察身體是可以很享受的。這和亞洲人從小被教育得謙虛羞澀有關。

比較接受、欣賞自己,是到了紐約以後。西方鼓勵舉手發問,先不要來問我可以給你什麼?而是先思考自己要什麼?國外很多舞者並不是芭比娃娃的完美身材,有的個頭小而圓,像顆彈力球,但他們接受身體軟 Q是自己的特色,西方人一直在創造自己的價值。

虹:我覺得妳在瑪莎.葛蘭姆舞團擔任首席時,跳得比葛蘭姆還好!

宜:我在葛蘭姆舞團時,請教藝術總監如何詮釋舞作《赫洛蒂雅德》( Herodiade,葛蘭姆代表作之一),她回:妳很聰明,一定可以自己找到答案。當時覺得她不近人情,現在則很感激。如果有人告訴我,我就不會去找答案,她把門關起來,我的世界變得更大,什麼都可能發生。

問:小虹曾提出「身體無限大」觀點,人的微血管總長度可繞地球赤道2.75圈。很驚人。妳們認為身體是無限或有限?

虹:我喜歡引述德希達「無可計數的編舞」﹙incalculable choreographies﹚談身體的無限性,那是可以發展變化的無限性。為何看芳宜跳舞這麼快樂,因為,身體什麼都可能。知名當代舞蹈家碧娜.鮑許的《穆勒咖啡館》,情感如此強大,觀眾被吸進去,經歷碧娜的所有一切,那也是藝術上的無限性。

有一回上身體開發課程,老師問:我們有多久沒有感覺自己的身體?我想:不是時時刻刻都在感覺嗎?其實,很多時候真的沒有。先從對身體感覺開始,泡溫泉、擁抱、手舞足蹈很多方式,一旦感覺到身體,才知道身體的無限性。

宜:我的腿沒那麼長,就沒有駝背的權利,就是要頂天立地。不滿意,有什麼辦法?關節再長出去,調整我要的線條,身體的延伸是無限大的。

問:舞蹈本質為何?技巧?還是愉悅、自在的身體?

虹:技巧是基本功,身體的表達性則是技巧中的技巧,是生命力的東西。有些舞者技巧再好,能量是低的,但芳宜上了台,觀眾就只看見她,那種能量很像太極拳的「整勁」,有拔絲勁,可以布到全場,所有人都被她抓著。

宜:侯孝賢導演說,別人跳舞動作出去就出去,回來就回來;芳宜出去時已經回來,回來時已經出去。我笑說:「導演,你說來讓我開心。」

舞蹈的本質是身體、生命,二千三百萬人會有二千三百萬個舞蹈身體,每個人都可以說出自己的話和故事。不怕身體和喜歡身體的人,才能放心把自己交出去。擁抱,是很好的開始,能夠清楚感受自己與別人的溫度。

虹:感動最重要,舞蹈理論只是幫助把感動講得更清楚,有些時候根本不需要理論。

問:妳們都接觸過東西方舞蹈,對身體產生什麼影響?身體解放了,進而心靈、思想也跟著解放?

宜:所有的舞蹈動作及規矩都是為了自由。芭蕾舞者上台跳《天鵝湖》,已不用再想:我的腳尖了沒?手有沒有到位?她已幻化成天鵝。太極導引、少林武功套路也一樣,身體有了基本功,能上天下海穿來穿去。

虹:完全同意。不過,東西方訓練方法有些差異,西方身體訓練比較幾何式,是從有限形體的訓練去想像。東方身體訓練無形的東西多,談氣如何引天接地,比較玄虛。

宜:身體同時具有東西方技巧是極大的附加價值,前提是能否做到通。芭蕾墊腳尖,基本要往下扎根,才能跳得高,東西方形式雖然不同,但根底是一樣,必須把智慧放在身上,才會感到舒服自在。

問:會勉強自己嗎?何時才學會自在?

宜:會呀,以前不夠聰明,還沒找到與身體溝通的方式。

受傷,是舞者生活,也是舞蹈的一部分,它讓生命更有韌性。如果和自己最親近的身體,都不能好好面對,越遮掩(傷)反而越害怕。認識它,處理它,傷痛不見得是限制,反而是身體最好的創意。

虹:芳宜是很誠實的舞者,有些舞者可能身上很痛也不願談,我知道她的痛,但看她跳舞時我會忘掉,不覺得她有任何勉強,一切是那麼美麗、自信,充滿能量,那是一種生命的歡愉。

宜:現在的我,身體越來越聰明,也越來越自在。對於「進廠保養」一點都不害羞,我的身體本來就該得到這樣的待遇,好好照顧它是我的責任。我也鼓勵治療師不只是做電療和熱敷,下個世代身體是最重要的資產。

自在,需要時間累積,那是自我感知的能力,你喜歡什麼?不知道、沒想過、不敢說,思考的遲疑會影響身體,明明就想吃薯條,手就是伸不出去,心中很大翻騰,壓抑不住了再暴食,不是自我折磨嘛。

年輕時有很多刻意與強迫,後來發覺:一定還有其他方法,不必低著頭撞得頭破血流。留得青山在,把力氣花在對的地方。

問:害怕身體老去嗎?

宜:不會,只希望自己老得很漂亮。

年紀越大越感激身體,身體也越開放。有人常把「老了沒有用」掛在嘴邊,我反而覺得膠原蛋白一天比一天多。青春的肉體就是要跳,但碧娜把手拿起來,輕輕轉個頭,觀眾就瘋了,還需要轉圈圈嗎?我享受每個階段,年齡是豐厚的資產,人生的舞台是打開的,不是縮回去。

虹:我們對美的看法很單一,特別是東亞喜歡「停格」的身體,沒有動態。

身體最難的關卡不是生老病死,而是如何接受當下的身體。有個笑話:飛機頭等艙坐著一位美魔女,全身上下完美無缺,唯一看得到當下身體的是滄桑眼神,她的身體有好多時鐘,每個細節都可以被改造。

我也在掙扎要不要打玻尿酸,打了,皺紋看不到,但影響臉部表情;目前的我珍惜表情勝過沒有皺紋,或許有一天想法會變。身體對我們有何意義?還沒有答案。

宜:身體最怕你不相信它。明明我是全世界獨一無二,為何要做別人的綜合體。我蠻期待看到臉頰出現兩塊肉,很可愛。年長的優雅與自信是做不出來的,歲月帶來的是加分,不是扣分。