女生去流浪 核電廠旁的小漁村

by 王舜薇Bhopal的孩子讓我驚駭地發現氣爆悲劇三十年後,毒害與人禍仍在持續......。

泰米爾納杜邦的Kanyakumari是觀光客與當地人都嚮往的朝聖小鎮,三洋交匯的魔幻景色與巨大的古代詩人雕像相映,不論晨昏都令人激動,小離島上的導遊賣力介紹著浪遊至此的印度哲人Vivekananda和周邊商品。話鋒一轉,他面朝大陸指著孟加拉灣的方向,對外國遊客驕傲地說:「那是我們最新蓋好的核電廠!」

核電發展攸關印度的國際利益和軍事機密,對反核者的高度箝制自然造成噤若寒蟬的負面效果。某天正與當地NGO工作者聊天時,突有情報人員來訪,我只好依照指示躲起來,以避免不必要的麻煩。

原先預期在Idinthakarai待上一段時間,收集村民的故事,但外國人的外表與身份卻讓這個盤算受阻。先是一開始答應帶我進村的社運人士顧忌於可能被指控「勾結外國勢力」,最後迴避陪同,讓我自行前往。結果到了村子後,才發現缺乏能夠協助翻譯的大學生,我跟只懂當地方言泰米爾語的村民,僅能用極少量的英文單字和肢體語言溝通。

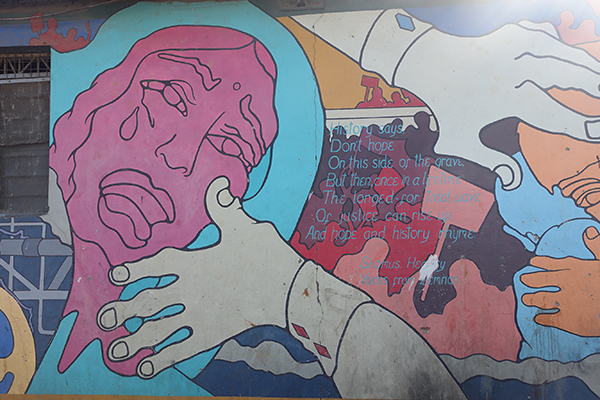

即便如此,還是受到村裡婦女的熱情接待。她們已持續午間禁食長達一千兩百多天,並耐心守護作為抗爭基地的天主教堂。積極的參與,改變了傳統男外女內的家庭關係。在二月初南印炎熱乾爽的海邊,其中一位婦女對我比手畫腳泣訴著兩年前那段激昂艱苦的日子。我無法理解她的詞彙,也不確定她是否理解我到訪的目的,只好讓直覺作為溝通的基礎。

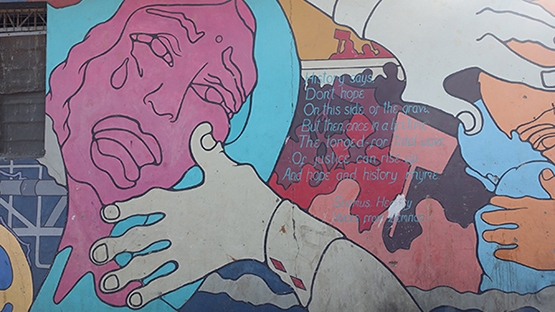

Koodankulam核電廠。

Idinthakarai漁村婦女組織領導人Mildred講述她們的抗爭故事。

漁民相信船隻前方的雙眼能夠保佑出海順利。

四名在反核抗爭中死亡的村民照片高懸於教堂的正前方,以表悼念。

雙年展解構歷史和國界的趣味稍稍消解了煩躁,我突然意識到在這個語言和種族繁雜的國家,與異己者溝通可以困難又簡單。打開流浪者同梯阿發在行前給我的「走投無路錦囊」,寫著「順其自然」的小卡片在眼前閃著光。協助我找翻譯的朋友也來電,表示時機敏感,真的沒辦法了。

Leave it. 在這個凡事無法強求的國度放下執念後,突然覺得輕鬆許多。這是旅人的特權吧。幸運地一路上還有許多人跟我分享他們的部分生命:Chennai的工程師細說被車諾比核災影響投身環境運動的轉折;Madurai的人權工作者分析為不同種族學員設計培訓課程的難題和矛盾,以及種姓在印度社運串聯中的阻礙;安得拉邦的達利人村落,因為被主流印度社會所蔑視,外國人的介入協助,就成為他們建立自信心與改變社會觀感的契機,雖然國際外援幾乎無法扭轉根深蒂固的階級歧視;Bhopal的孩子讓我驚駭地發現氣爆悲劇三十年後,毒害與人禍仍在持續......。

這些不太開心的故事形成我初對印度一探究竟的輪廓。幾個月來收集了一節節音符,勉強組曲,成不成調也許得等到有勇氣唱過才知。耳邊的語言從泰米爾語、南亞英語、卡納達語、印地語到孟加拉語,多語的印度讓人眩惑,但那些掙扎突破界限的企圖、對權力和資本的抵抗,毋須語言就能相互明白。

2014年入選雲門舞集「流浪者計畫」 的女性,由非常木蘭贊助經費,並將陸續在本網站分享心情故事與所見所思。