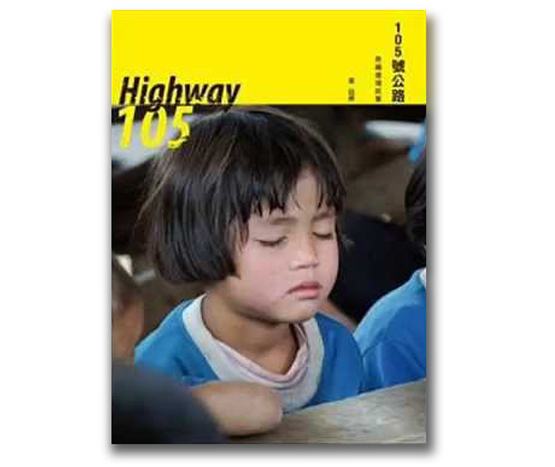

看見世界角落 泰緬邊境影像故事:我跟洋人志工說,我們不帶人「參觀」難民營

by 允晨文化冠上了「難民」身分之後,難道,難民就不是人了?

大學畢業後即飛往泰緬邊境,黃婷鈺從外來身分的國際志工,融入當地社群,成為第一線國際人道援助工作者。後赴英國倫敦攻讀社會人類學碩士,現階段以影像紀錄邊境百態。

《105號公路》是她的十年告白,述說年輕的熱情想像與實踐,接踵而來的迷惘到崩潰,而後站起的心路歷程;也聚焦了所謂幫助與被幫助的真實生活場景。在說不完的泰緬邊境故事中,我們從中精選四篇,透過黃婷鈺的眼睛,看見邊境的移工社區學校、人道援助的矛盾,以及從邊境開展的新旅程。

邊境105號公路上,管制重重的難民營,是我的工作地區之一。面對「難民營」這個詞彙,我們的腦海裡浮現的景象,是什麼?髒亂、無助、疾病、黑暗、飢餓、恐慌 …...,是嗎?有一天,真的踏進了難民營,發現營裡,原來有自力搭建的竹葉屋、人們在屋外曬衣;小孩兒追逐嬉戲、有些小零售玩意兒流轉、低矮的咖啡茶攤,傳來聊天耳語 …...。

距離國際援助組織群聚的美索小鎮最近的美拉難民營(Mae La Refugee camp),也要約一小時車程。美拉是最大的難民營,人數近五萬人。記得某天清晨,吆喝聲接著打電話,我見到隨隊洋人志工,打了電話約了室友,室友又約了朋友,一群人浩浩蕩蕩出現門前,人手一相機,嬉哈笑鬧,想前往難民營。

暴雨前的荒漠寧靜

我與同事備好車與物資,出發前簡短告知無法同行,車子坐不下,我們也不帶人「參觀」難民營。留下一臉錯愕的洋人,出發了。路途上我想著,對於自己來說,難民營是什麼?這樣一群開心前往一窺究竟的人們,我能如何與之討論?而我,又有什麼資格,去決定誰能夠,誰不能夠,抱著參觀心態,進入難民營?

在邊境生活的頭一年,雙腳沒有踏進營內過。有一群人,因戰亂迫害,無法歸鄉;他們無處可去而群聚,在這狹小的地域場景,每一家、每一戶,艱難地生活著。而外來者,拿張觀光名義的護照,可以自由參閱這一群人的生活;想到人家家中,可以就直接去了,無需先徵求主人首肯。我轉頭,問了同行朋友:如果有一天,你成了個只能待在家,無法自由行動的人,每天面對往來絡繹不絕的陌生人,自由進出你的家,你卻不能拒絕。有人用好奇眼神,盯著你猛瞧;有的人,拿著相機,二話不說朝你按下快門;有的皺著眉頭,對你上下打量,轉身掩鼻離去;有人拼命對你笑,還要拿糖給你吃。

冠上了「難民」身分之後,難道,難民就不是人了?被如此對待,會不會有種感覺,覺得似乎不是被當成是個人?這樣的情境,跟去參觀動物園,心態有何不同?

想要援助的初衷,或許立意良善;拜網路所賜,到了今天,想瞭解難民營情況,其實有很多方法;花下許多成本而降落到營內,得要捫心自問,能夠回饋什麼。我帶著核發的入營證,進出營工作,這過程,也並不好受。尤其,當自己與營內老師、朋友,越來越有情感基礎,每一次的揮手再見,都像在耳畔提醒著,這鮮明的對照:自由來去的自己,長居營內的友人;無奈惆悵狂襲,如浪濤,難以抑止。

遊戲之中。是爭奪,也是傳遞;是佔有,也能轉化成分享。

我沈思不語,風聲颯颯呼嘯,疾駛在遠眺也沒見盡頭的邊境公路,想起了跟自己同年的難民哈瑞柏。邊境最南的營裡,某次遇見他,他熱情招待我去他家裡,也看看他年邁的祖父母。那招待,是四人並肩在狹小竹屋的席地而坐;我腳步小心,踏在間隙過大的竹板,深怕踩壞了薄薄竹地板。坐畢,他遞過水,我一飲而盡;他的祖父母因為我這個動作,笑了起來。

哈瑞柏笑說,妳知道不少外國援助工作者,不喝我們的水,也不吃我們的食物嗎?我不知該如何回應這樣的笑語,只嗯了一聲。友人續問,妳用手吃飯嗎?我笑了,點點頭。

我們開始生火炊飯。營裡米糧和柴火,皆由援助團體補助。每餐能吃的,不過是白米、辣椒、和魚乾剁醬,沒有肉。天色暗下,我幫忙點起蠟燭,望著外觀燒得炭黑的飯鍋,正冒著濃濃的炊煙,裊裊繞著柴香。我們的晚餐,是一盤熱騰騰的白米,一碗剛搗好的辣椒醬,和我入營前,跟路邊婆婆買的山菜一盤。祖父母慷慨地一再要我添飯,我也就吃了一盤,再添了一盤;心裡想著,原來手抓辣椒拌飯吃,飯會變得格外好吃,那是美味入心坎的一頓飯。

準備離開時,祖父母拉著我的手,拍拍手掌,說了一長串克倫話。原來,祖父母說,很久沒吃到山菜,很好吃,要謝謝我;也很久沒朋友作伴,要我有空回來看他們。我笑笑說好,心裡又陷入一陣徬徨:自己終究如此輕易地離開了。朋友對生命的熱情、不妥協,是一路領著我,在營內生活中,持續望向光亮之處的泉源。這份真誠的友誼,我滿懷感激。我並沒有被以一般對待外來者方式對待,可是我卻不知如何回報這份盛情?

本文節錄自《105號公路》(允晨文化出版)