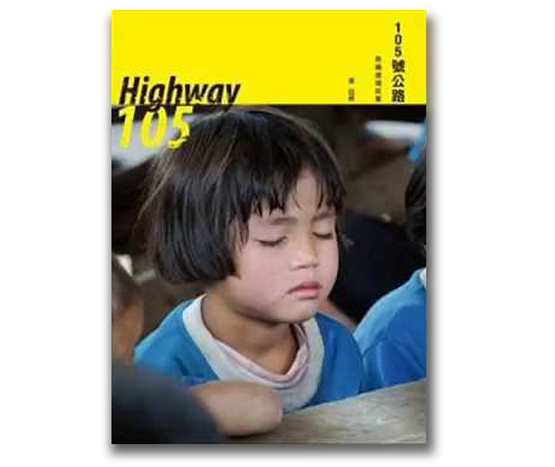

女力 We wanna be 《105 號公路》路口人生

by 允晨文化妳已經比好多人知道什麼是難民了;但是,妳還是不知道的。

大學畢業後即飛往泰緬邊境,黃婷鈺從外來身分的國際志工,融入當地社群,成為第一線國際人道援助工作者。後赴英國倫敦攻讀社會人類學碩士,現階段以影像紀錄邊境百態。

《105號公路》是她的十年告白,述說年輕的熱情想像與實踐,接踵而來的迷惘到崩潰,而後站起的心路歷程;也聚焦了所謂幫助與被幫助的真實生活場景。在說不完的泰緬邊境故事中,我們從中精選四篇,透過黃婷鈺的眼睛,看見邊境的移工社區學校、人道援助的矛盾,以及從邊境開展的新旅程。

邊境漫遊的工作生活,轉眼多年過去。

多年前的自己,單純懷著一份,看見那不為人知版本世界的渴望,踏上泰緬邊境的塵土。現在,心裡仍想著,該如何從邊境生活經驗中,萃取出真正屬於受迫害小民的希望和視野?

不斷地問著自己,這些年來,做了什麼?計畫執行成功了嗎?照顧到了這群緬甸來的孩子,可是,擺明了清楚知道那更大群的孩子,下一餐不知在哪兒,有沒有乾淨的水喝;知道維持眼睛看到的這群孩子生活、上學的心願很重要,心裡仍會想起緬甸境內不為人所知的苦難聲音。

到底做了什麼?發展計畫也有結束的一天;外援無情的結束之時,當地自發努力的團體們,腳步就能夠獨立、站穩了嗎?這一群在絕處求生、面對無政府狀態艱困環境的人,我們這些不管如何,總是外來的人,該以什麼樣的姿態和角色來與之相處、工作上又需要要求他們到什麼樣的程度?

我還是想不斷地問,是誰發展了誰?「援助發展」是具爭議性的名詞。異於資助國家單位的解釋,被系統化整理的文本,仍舊稀少。邊陲的人民,沒有文本累積,沒有詮釋脈絡的知識背景,便沒有了解釋之權。在歷史洪流中,逐漸消音。

緬甸移工學校校長兼畫家,將邊境孩子上學的美好想望化為畫作。

生命裡,總有讓人猶豫不決,不知該往哪兒走的時候。站在人生的路口,有那麼長一段時間裡,我身旁這些無聲的人,連哭泣,都是偶發的失了控,才能讓我看見。底層的人們,為求填飽肚皮,也是能夠成為純然生物,飢餓與貪念所造就的惡魔,也見過經歷過。這事兒,卻也讓自己明白了,在最為黑暗陰溼的底層,那善的心念,也能同樣地強大無畏。他們生活在底層,連匍匐前進的氣力都沒有了,對於家的記憶,早已模糊不清,卻也能笑得如此開心,眼神話語如此堅定。

到泰緬邊境前,我像張空白白紙,邊境發生了什麼,真的好遙遠。現在的我,有了許多邊境友人,看著他們做教育、做醫療、做遊行、蓋房子、發大米、辦訓練、做環境保護、反政府,一起為這個幾乎被世界拋棄的地方,努力著。

成為了第一線 NGO工作者的自己,在這樣一個浩瀚的「實踐場域」──同時是一大群人面對生存煎熬的真實戰場 ──中,這樣內心道德反覆衝擊不斷的時刻,該如何更謹慎的要求自己、戒慎的去善用每一分得來不易的資源?在埋頭思考、設計邏輯架構清楚、有指標性、有效益計畫的時刻,內心總會同時響起兩個聲音:只有一塊大餅,你要先解救飢餓的人,還是先拿餅來變成看得見的產出,滿足資源贊助的一方?我如同底層人民,心中的天使與惡魔被逼著纏鬥,不曾休止。永遠在被迫做選擇,永遠必須要不斷排練著優先順序,永遠難以達到兩全其美的做法──所以,我只能、也必須盡力而為。

路口,佇立等待的人們。英國倫敦。

好友波芙什在不告而別、接受安置前往美國前的某個深夜,大夥聚在梅道診所旁的草地上,喝酒彈吉他,她大呼著滿天的美麗星星。沒有光害的邊陲之地,那星光多美多令人心醉。那時,她也對我說:「Yvonne,我是一個難民哪。妳知道什麼是難民,妳已經比好多外面的人都知道什麼是難民了;但是,妳還是不知道的。我會想念妳。」我眼眶泛紅,另位友人喬瑟夫的嘹亮歌聲又起,蓋過了我囈語式地喃喃不知所云。那種無力的感覺,深深地重擊了自己薄薄易碎的心。說再見,對自己來說,從來不是件容易的事。

很久之後,當自己心中隱隱有個聲音慢慢浮現,那聲音呼喚著自己,離開邊境,開始另段旅程和追尋。那說再見的過程,同樣的讓自己不知所措。尤其,這邊境土地上的事物,自己早已產生了某種歸屬與放心之感。

每次旅行後回到邊境,心頭總浮起了那種:終於到了,可以好好放心休息了的感覺。此地遇到稀奇古怪的有趣人們,懷著各種背景和疑問,來到這世界角落。有人做研究、有人旅行經過、有人想瞭解長期內戰紛擾、有人想成為志工、NGO工作者、有人來此投筆從戎。這些來去的人們和難民團體,積累了當地能量和嘗試的勇氣。

有的朋友留下來,落地生根,慢慢地成為了當地的一分子。有的人,與自己類似,待了多年時日,繼續踏上另一片土地,卻也沒有忘記泰緬邊境,也不斷回到邊境。邊境之地,大概是我的第二個,感覺親近的土地,能否稱之為家?我不知道。不過,因為親近,對於分離,反而不知如何啟齒;因為在意,變得對告別,無所適從。

沿著蜿蜒邊境的105號公路,我想著這一大群在邊境努力求生的人們,自己有幸成為他們的夥伴,他們所慷慨給予自己的,是真誠又寶貴的生命經驗。

本文節錄自《105號公路》(允晨文化出版)