藝術人文 在「陳美玲」展覽,尋找母親的縮影 ──女性與藝術的日常對話

女性藝術家用各種方式表達內在經驗,她們透過內省的創作方式,在面對父權體制時尋找新的觀看視角。

本文為《陳美玲》 展覽的教育推廣活動「女性藝術家:跨世代的『陰性書寫』座談會」紀錄。讀者可能會問:誰是陳美玲?──她是一位台灣千禧世代母親的化身。策展人長椅小姐從與母親的跨世代對話出發,以小說家高博倫的作品《黑麻雀》文本為骨,9位藝術家的作品為肉,拼貼交織成這位虛擬的母親。

陳美玲可能有著「大媽」的形象,更可能折射出你我母親的縮影。展覽希望呈現女性面對大環境的生存韌性,也期待觀眾從中尋找世代差異間理解的交匯處。這場座談透過3位講者的分享,為觀眾打開另一種閱讀女性藝術的視野。

重讀李錦繡的藝術與選擇之路

◆分享人:長椅小姐(杜依玲)/《陳美玲》展覽策展人

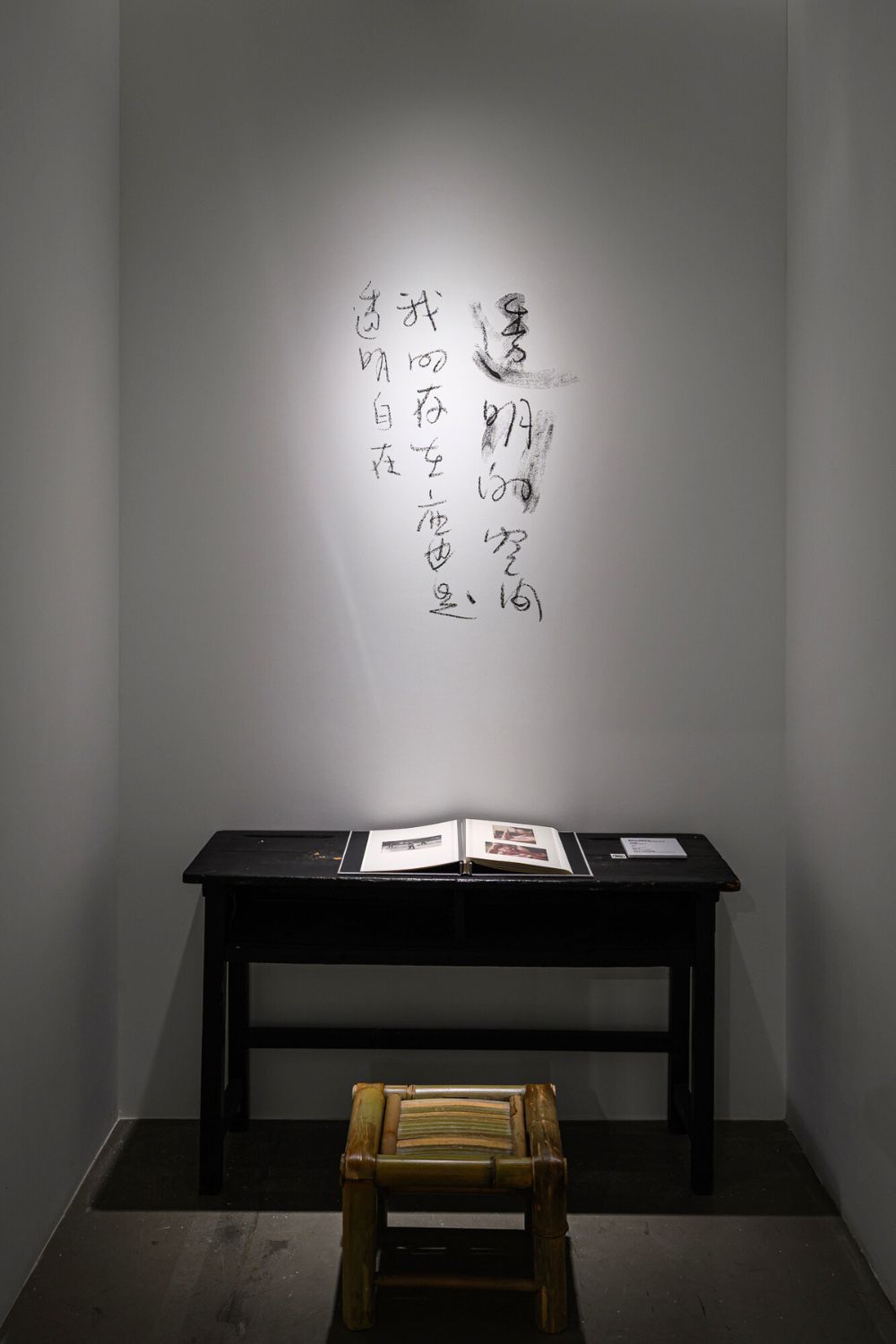

“ 李錦繡一生從未停止創作。在家庭瑣務與時間縫隙中,她只需要一張竹凳、一塊畫板夾在大腿之間,就可以進入創作的狀態。 ”

在策劃展覽時,我發現「陳美玲」與藝術家李錦繡之間有許多重疊性:婚姻關係中的犧牲、早年留學母職的缺席,以及她們都因乳癌早逝。這些交集讓李錦繡彷彿成為陳美玲的化身,我也透過策展過程試著尋找理解母親的空間。

關於李錦繡的敘事,我搜索到的文本都形塑出一種一致的生命故事:她才華洋溢,婚後多以輔助者身分陪伴藝術家丈夫黃步青,自己的藝術成就卻沒有被重視。但在這樣的敘事中我感到某種空白。李錦繡的聲音彷彿缺席,她的發展和選擇似乎都是某種不得不的狀態,而喪失了自我的追尋。

我在書寫〈我追尋的女人,「陳美玲」與「李錦繡」〉專文的過程中,重讀了李錦繡的人生和創作,並訪談她生命中最重要的兩個男人──丈夫黃步青和弟弟李英哲,也引用她的碩士論文《台灣—巴黎:自由路上的繪畫》(註1)。

我從過去的敘事裡發現了幾個線索,我認為是理解李錦繡如何追尋自我的重要依據。

第一,創作的色調,能夠直接反映藝術家的心境嗎?其實李錦繡在碩士論文中曾明確提及,她在法國留學的1980年代,新表現主義、自由具象派及後繪畫抽象派等藝術潮流蓬勃發展,同期同學的繪畫皆表現出活潑狂熱的色彩,但她「不願向西方藝術的魅惑屈服」,努力想尋找個人與故鄉東方文化的關係。她花費大量時間研習書法,擺脫了「學院派的著色方式」,特意發展出灰色調及均勻色調的畫法。

第二,作品是否有不同解讀方式?李錦繡的《家》與《家族》等「居家系列」經常被認為暗示她婚姻的不幸,畫面中的黑色塊狀彷彿燃燒的孔洞。但當我看見她極少數的雕塑作品《家族》中出現的石頭翻模石膏像時,才明白那些黑色塊其實更像是沉重的巨石。

「象徵著家族間的情感連結如石頭般堅毅,責任如石頭般沉重;在後續發展的平面繪畫中,這些石塊化身成黑色的團塊,覆蓋於家族像上。」──〈我追尋的女人,「陳美玲」與「李錦繡」〉

第三,李錦繡最經典的作品《容合、相待、彩虹曲》三連作,在許多展覽中有個重複的敘事,即她晚年在台南水交社擁有了一個獨立工作室,因此她的繪畫轉向明亮色彩,彷彿印證了她由灰暗、壓抑,走向明亮、自由的心境狀態。

然而黃步青和李英哲都表示,李錦繡確診乳癌末期後,曾至高雄尋求心靈療法,從而在藝術治療的引導下使用鮮明的色彩繪畫;搬入台南水交社的平房則是因罹癌後坐輪椅行動不便。

這些線索,讓我感受到李錦繡做出的種種人生選擇,都呈現出她自我的主體性。包括:在師大寫實傳統風格為主的風氣下決定向李仲生學藝,在父母反對下結婚,30歲時放棄穩定教職和丈夫一起赴法留學,發展出灰色調的創作特質以抵抗藝術市場潮流,在90年代畫廊市場最繁盛的時期拒絕被掛上「女性藝術家」的標籤,並選擇減少展出機會。

最讓我動容的是:她一生從未停止創作。即使在病中、行動不便、無法長時間久坐,她仍堅持作畫,為來看望她的親友畫肖像,甚至為照顧她的看護畫速寫。在家庭瑣務與時間縫隙中,她只需要一張竹凳、一塊畫板夾在大腿之間,就可以進入創作的狀態。

透過策展與書寫,我在閱讀李錦繡的過程中,對於母親的一些選擇也漸漸釋懷,彷彿找到了某些解答。在我們年輕世代看來,媽媽們的人生充滿妥協,但其實她們已在面對社會處境的當下,做出表達自我的選擇與抵抗。那些聲音雖然幽微,但是不能否認它們的存在,它們需要被聽見。

吳瑪悧以女性為主體的藝術與社會行動

◆分享人:余瓊宜/國立臺灣藝術大學美術學系副教授

“ 吳瑪悧的藝術同時兼具美學跟社會的效果,也是一種以藝術干預社會的行動。藝術是她縫合人與世界的媒介,由此去連結個體生命、婦運與社群。 ”

我想分享《寶島賓館》這件作品,創作者是我很欣賞的藝術家吳瑪悧。

吳瑪悧曾於訪談中說明《寶島賓館》的創作想法,她從女性視角切入,重新書寫臺灣歷史,並將其以「菜單」的形式,呈現於「賓館」入口處。空間中充滿霓虹燈泡與模擬林森北路賓館的意象,但觀眾無法進入,因為進入即代表「消費」。她真正希望的是觀者能停留在外圍,去閱讀那些呈現政策與性產業脈絡的文件。她用藝術質疑當時台北市政府廢除公娼制度的決策,凸顯女性身體在政治經濟利益交換中所承擔的角色。

吳瑪悧與女性主義的接觸,始於她在淡江大學求學時,受婦運元老李元貞老師的啟發,開始關注婦女運動。1990年代,她在台灣參與一些女性藝術展,並於1994年獲補助前往美國進行女性主義藝術研究,認識Miriam Shapiro等70年代女性藝術運動的先鋒。

此外,她也陸續發表關於女性或性別議題的作品,如《墓誌銘》,以228受難家屬中的女性為對象,聚焦在那些被主流歷史所忽視的女性遺族與受害者的故事。每一個微觀的生命經驗,都反映了整體社會的性別與政治處境。

另一件《新莊女人的故事》,她採訪新莊成衣工廠女工,將她們的生命故事織在布上,以縫紉機書寫女人沒有說出來的故事。

吳瑪悧也跟婦女新知協會合作「玩布工作坊」,帶著一群婦女用布料集體創作,並藉著分享各自的故事,省思自己的生命狀態。這是女性主義的賦權(empowerment)運動,用來喚醒性別意識的方法。例如《從你的皮膚裡甦醒》系列便是與素人婦女集體創作的成果。

吳瑪悧以觀念作為互動媒介,引發參與的女性發展自己的布作製品,整個參與與創作的過程就是作品本身,它既是藝術家、也是參與者的產出,這樣集體創作的形式發展出互為主體的關係,也導引出吳瑪悧後來持續使用的社群藝術創作方法。

綜合來說,可以從幾個角度來看吳瑪悧的藝術實踐。第一,”The personal is political.”(個人的即政治的),在2021年的訪談中,吳瑪悧曾提到,她從婦女研究中理解到,在個人的、日常的、人與人的關係中,無處不政治。從微觀的角度出發看到宏觀的社會或環境問題,這是女性主義帶給她很重要的一個啟發。

再者,她的藝術同時兼具美學跟社會的效果,也可說是一種以藝術干預社會的行動。陳香君在〈吳瑪悧:我的皮膚就是我的家/國〉中提及,吳瑪悧的創作帶有英國學者Griselda Pollock以女性主義干預藝術歷史的概念,她以創作去省思藝術體制以及性別權力關係,並試圖提出以女性為主體的觀看視點與表現語言。

對她來說,藝術是她縫合人與世界的媒介,透過藝術的平台去連結個體生命、婦運、社群等等。

最後,我想以吳瑪悧老師這段話作結語,在2024年的訪談影片《挑戰體制的藝術家!吳瑪悧》中,她說:「我自己是非常受女性主義啟發的,因為它讓我們看到多元視角與價值,最重要的是如何相互尊重,不只有性別,也包含族群、人跟土地、跟自然的關係。」

我認為女性主義者是能接受多元的、開放的,核心信念是每個人都能為自己發聲,尊重每個人的差異。我想這就是吳瑪悧老師的作品想要體現的。

凝視女性藝術與內在經驗

◆分享人:莊偉慈/臺灣當代文化實驗場策展人,前《藝術家》雜誌總編輯

“ 女性藝術家用各種方式表達內在經驗,男性藝術家則極少這麼做,而是傾向審視社會結構。她們透過內省的創作方式,在面對父權體制時尋找新的觀看視角。 ”

我關注的核心不完全是女性主義,我的碩士研究是關於同志藝術創作者,也策劃過一檔展覽《背陽》,探討同志藝術家如何透過創作表達他們的感受,而背後又呈現出什麼樣的社會結構和各種凝視。這也是我觀看藝術作品時最關心的:藝術家為什麼這樣創作,這樣創作背後反映了什麼現象。

我接觸女性藝術的相關理論,大多是透過吳瑪悧老師主編的一系列書籍,尤其是Griselda Pollock的《視線與差異》影響我很多。即使到了現在,女性藝術仍然有無法忽視的結構性問題,所以我認為有必要不斷講述、討論女性經驗或是女性藝術家的作品。女性藝術家如果不說,沒有人會替她們說。我很開心能看到《陳美玲》這樣的展覽,用一個非常真誠且特別的視角去談女性經驗。

當討論到藝術史的女性形象時,我們腦袋中經常會出現裸女畫和男性藝術家的形象,這是怎麼被連結起來的?這問題很有趣。回顧歷史,女性印象派畫家Berthe Morisot和Mary Cassatt畫面裡常出現家中的餐廳、臥室、陽台——私領域或家庭空間,就是她們能自由活動的範圍;而男性藝術家可以在公私領域中自由穿梭。這也展現了社會結構的影響性。

《視線與差異》譯者陳香君老師在書的前言提到:「繪畫本身就是銘刻性別差異的場域」,把繪畫代換成藝術亦然。像大家熟悉的畫家Frida Kahlo的作品描繪她的身體病痛與政治信仰,那些畫面暴烈、坦率,完全不同於男性藝術家的超現實風格。Jenny Saville的繪畫則操作著性別流動的可能。

從Louise Bourgeois自童年經驗汲取情感,到草間彌生以重複的圓點消解對陽具的恐懼,再到Sophie Calle用攝影與文字記錄失戀,創作《極度疼痛》攝影文集代謝自己的情感經驗。女性藝術家用各種方式表達內在經驗,男性藝術家則極少這麼做,而是傾向審視社會結構。

我舉一位英國藝術家為例,Tracey Emin的名作《My Bed》,以失戀四天未起身的床作為裝置,床單凌亂、周遭散落用過的保險套與沾了經血的內褲等等物件。那不只是挑戰觀看者,更是對私人經驗毫無保留的揭露。雖然一度引起爭議,但隨著時間經過、作品被高價拍出,現在看待這件作品的視角又有所不同。

拉回台灣,我也看到類似脈絡。例如陳進的繪畫中出現許多家庭空間,與印象派女性畫家異曲同工。而近年如謝鴻均,透過抽象繪畫探索陰性書寫與內在經驗,侯淑姿則以攝影面對男性凝視,《窺》即是一例。這些藝術家都透過內省的創作方式,在面對父權體制時尋找新的觀看視角。

我還想提兩位當代的行為藝術家,也很值得關注。一是黃立慧,她曾在日日春抗爭期間創作《讓我一次愛個夠》,以跳蛋裝置與觀眾互動,模擬性產業中身體與勞動的關係;另一位是許懿婷,她在作品《邊緣之上》中站在懸空木板上嗑瓜子,挑釁社會秩序和大眾的反應。

最後,回到《陳美玲》展覽。其中一件錄像作品《正反拍》特別感動我,它敘述方式平實,卻很真誠地直視母女關係;明日和合製作所的《母親凝視過你》把與母親的日常對話做成作品。這樣的作品在現今習慣於宏大敘事的美術館體制中是少見的,於我是很難得的觀展經驗。

註1:收錄於2005年臺北市美術館「竹凳的移動—李錦繡紀念展」展覽專輯,該文由翁英琪將法文原文翻譯為中文。

--

「陳美玲 Michelle Chen」展覽

「陳美玲 Michelle Chen」展覽

展期:2025.03.22-05.11 (母親節)

地點:國立臺灣藝術大學 有章藝術博物館主館2、3樓

開放時間:週三至週日,11:00-17:00

策展人:杜依玲(長椅小姐) (IG:o0missbench0o)

藝術家:席德進、吳瑪悧、李錦繡、莊馨怡、洪瑋伶+辛佩宜、米爾納.巴米耶(Mirna Bamieh)、明日和合製作所、李芳吟、卡葳塔· 瓦卡娜嫣恩(Kawita Vatanajyankur)