女力 We wanna be 我不是只有勇敢 徐芳薇

by 蘇惠昭不要活成一本勵志書,要做一個真實的自己。

點進「單耳兔的幸福籤」粉絲團,徐芳薇最新分享了一篇涅槃瑜珈學苑的貼文,「最奧妙的是,我們愈能接納自己的現狀,我們就會變得更可愛,更值得被愛。」文章裡的一字一句,從心的某個缺口灌進去,輕輕的提醒和撫慰她。

「對自己身體的每個念頭,真的都會留在身體裡!今天也要開始摸摸我的肉肉肚子,跟她說我愛你~」

她再一次告訴自己,她肉肉的肚子,她必須拄枴杖才能行走的腿,還有,已經完全聽不見的耳朵。

這是徐芳薇創作的單耳兔粉絲團,單耳兔的故事從她上完繪本課開始,也許應該這樣說,從她十歲那年,再也不能跳舞,無法到學校上課開始。

罕病者的心聲 同情會傷人

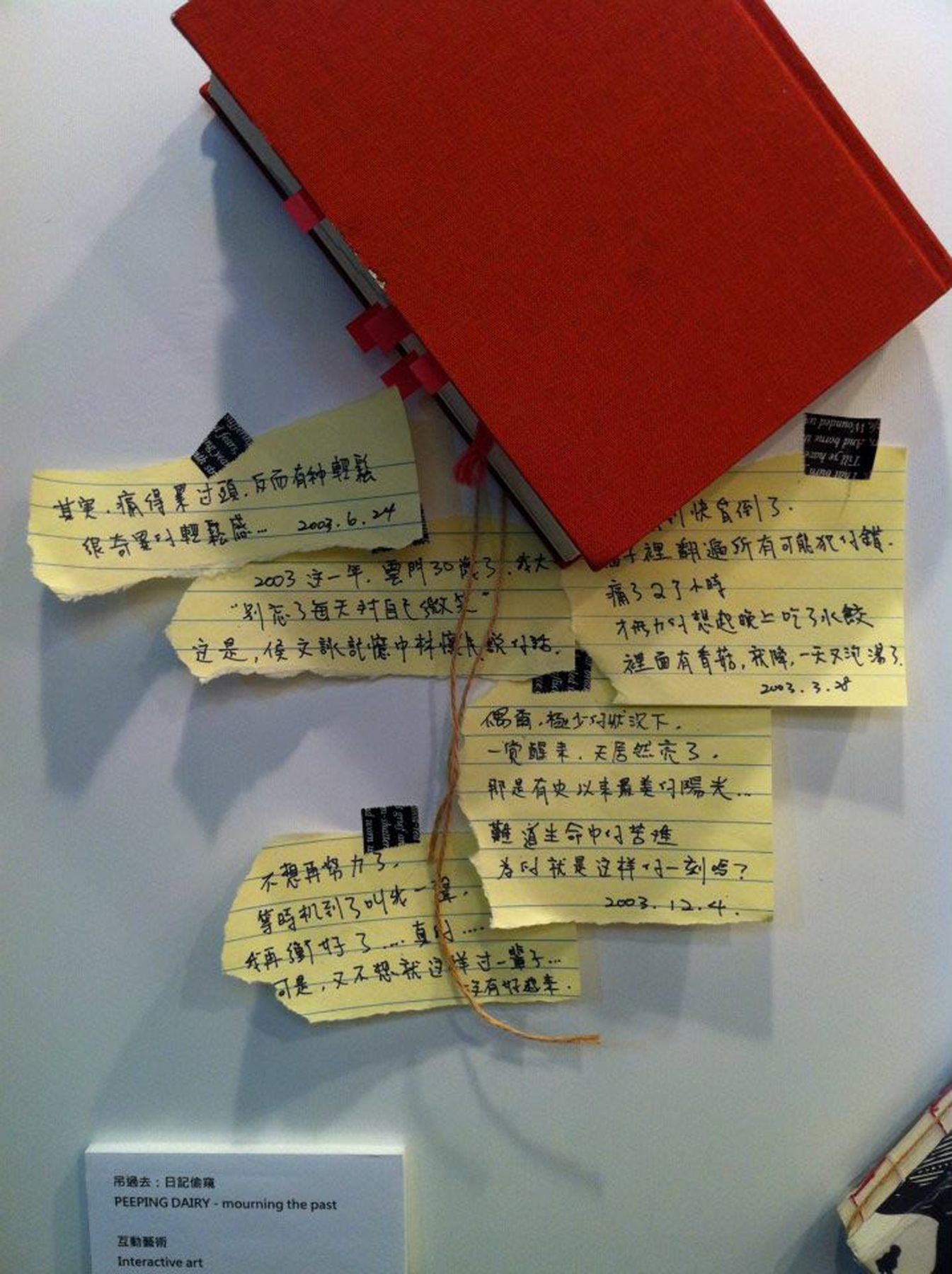

二十多年,她成為一個沒有去領身障補助津貼的身心障礙者以來,除了對抗病痛,有很大的力氣,都用在消化別人的同情和安慰。

譬如休學兩年,重新回到學校的那一天,老師對全班同學說:「徐芳薇,雖然她生病了,但是非常勇敢,請大家好好照顧她。」然後一片掌聲。

接下來,她要面對的是各種以不同態度展現,一種「做愛心」式的同情,或者連同情也不知如何表達的避而遠之。

大同小異的介紹詞,差不多的反應,徐芳薇反覆經歷。當大家都還不認識她,她也還來不及述說自己,就被貼上了「勇敢」的標籤,一不小心就成了生命鬥士,罕病天使。(你也會想看:罕病天使楊玉欣 推病人自主權利法)

當然她是勇敢的。但是也有軟弱的時候。

勇敢加上軟弱,「那才是真實的我。」,應觀眾要求演出的「勇敢」,沒有同理心和平等心的同情,從來都是徐芳薇壓力的來源。

被禁錮的身體 更渴望自由

剛發病的那兩年最苦,兩腿莫名腫大,經常發燒,毛細孔的分泌物導致皮膚潰爛,西醫束手無策,連病名都是未知(許多年後才知道是淋巴腺阻塞)。她無法上學,整天癱在輪椅上昏睡,半夜疼痛到大叫,鄰居以為家暴事件。

「我就拼命看各種行腳和探險節目,來轉移注意力。」錐心刺骨的疼痛,徐芳薇笑著回憶。身體被禁錮,心靈仍渴望自由。

反覆高燒的結果,聽覺神經逐漸受損,在30歲以後,慢慢的失去了聽力,先是一個耳朵,然後完全聽不到,彷彿被吸進了寂靜的宇宙。

罕見疾病是醫療的荒原,西醫可能祭出截肢作為最後的治療手段,這是家人最大的噩夢。為理解病苦的因緣並獲得慰藉,爸媽帶著徐芳薇到三義九華山當志工至今。

也許這是徐芳薇最大的幸運,父母努力保護她,也有足夠的經濟能力帶她嘗試各種另類療法。更重要的是,並沒有把她藏起來。

撕下鬥士標籤 看見真實的我

徐芳薇因此清楚認知到她的兩個自我,「生病的我」和「一般人的我」,兩個自我有時和平相處,有時相互拉鋸,吵架吵到翻臉。當生病的她打敗一般人的她,她會想讓自己消失,「如果全家福的照片上沒有我,這個家該有多完美。」不只一次,她因為內疚而流下眼淚。不過大多數時候,她是那個「一般人的我」,好奇心旺盛,愛看電影看小說愛畫畫,夢想像泡泡一個個冒出來,其中的一個,是成為《國家地理雜誌》的記者,還有要寫小說參加時報文學獎。

那個徐芳薇回去上學,國中、高中,推甄上輔大社工系,拿書卷獎,「你們看,徐芳薇身體不舒服,成績還能這麼好。」當老師這樣褒揚,她心裡面的os其實是:「唉,我也想到處去玩啊,可是沒有辦法,怕大家瞧不起我,只好用拼命念書來證明自己。」

身心障礙者通常都被局限為需要幫忙和照顧的人,一個「特例」。徐芳薇承認,有時候她確實需要幫忙才能通過障礙,「階梯就在那裡,不會自動消失啊。」除此之外,失去聽力之前,她渴望的是和人亂七八糟的聊天,而不是一開口就被問:「妳生了什麼病?現在身體怎樣?以後怎麼辦?」

「我生病,但那不是全部的我。」徐芳薇說。

生命的考驗 努力對抗或坦然擁抱

她也害怕聽到「努力」兩個字。

她努力上學,努力復健,努力接受治療,努力忍受疼痛,大學畢業後努力去上電腦課,還當過遠距教學助教,努力的讀了很多關於藏傳佛教和奧修的書,去尋找生命的答案,實在是努力到不能再努力,「但身體還是這樣,無法康復。」此時,每當聽到有人說「再努力噢!」,她知道那沒有說出來,隱藏的台詞是:「其實妳還不夠努力」。

「難道我還不夠努力嗎?」她無語問蒼天。

她很少訴苦,有一次實在忍不住,打電話給大學同學,哇啦哇啦吐了一桶苦水,同學聽完,沒有一句安慰的話,就只阿莎力的邀她:「不然,下禮拜我帶你到天母玩,走一走,散散心。」

那個回答瞬時掃開徐芳薇心裡的垃圾。

「妳要堅強一點,爸爸媽媽為了妳這麼辛苦,妳要為他們多想一點…」,諸如此類的「標準版勸慰」,每一次總讓徐芳薇很崩潰。

安慰是一種學問,一門藝術,大多數人都沒有學會。

還有一次,徐芳薇對她的按摩師抱怨:「這個腳不乖,都不會好。」按摩師,一個有刺青,江湖氣魄的男人,竟然摸摸這雙被罵慘的腳說:「妳不要這樣罵它喔,這雙腳胖胖的,很可愛。」她看看自己的腳,發自內心,湧出一抹微笑。

她的自我還不夠強大到可以對抗火上加油的安慰,那些不理解的同情。

被踢出舒適圈 找回活著的快樂

正在為努力或不夠努力糾結的時候,大姊徐芳筠回來了。2008年,這位鑑識中國古董藝術品高手,結束十八年的旅外人生,回家。對芳薇來說,大姊是上天派來,把她「踢」出舒適圈的人。

徐芳筠國中畢業那年全家準備移民,家當已經裝貨櫃運到加拿大,芳筠是先鋒部隊。但芳薇生病了,病情來勢洶洶,戰線要拉到多長全然不知,父母決定放棄移民,芳筠只好一人續留國外,從念書到工作,十八年,「長久與家人分隔地球兩端,我想回來,陪伴家人。」

回到台灣,芳筠看到一個會用裝可憐的聲音說話,以受害者形象出場的妹妹。她沒有長期面對妹妹的病痛,但繞過疾病的表面,看到疾病背後的那個妹妹,是一個有才華,充滿創意,內在能量熊熊如火的人。

「芳薇需要的是一個出口。」她開始擬定策略,邀請妹妹「陪」她去上課。兩人一起報名文化大學推廣部繪本班,拜陳璐茜為師,這是徐芳筠A計畫的第一步。

她沒有算錯,芳薇一畫就畫到「一發不可收拾」。

「動作很慢,像蝸牛一樣可愛耶!」徐芳筠還會這樣開妹妹的玩笑,妹妹笑呵呵很開心,繪本班同學眼睛瞪得大大的,一副「妳不怕傷害她」的表情。

徐芳筠是在教育社會,身心障礙的人,並不是玻璃做的,不會一碰就碎。

世界打開了 愛情來了

接下來徐芳薇獨自報名師資班,一個人搭計程車去上課,在師資班認識了志趣相投的朋友,世界慢慢打開了。她和一群人去搭公車,坐捷運,上電影院或逛美術館。為了慶祝師資班畢業,她決定做一件大事,「我一個人搭火車,到台東都蘭旅行。」

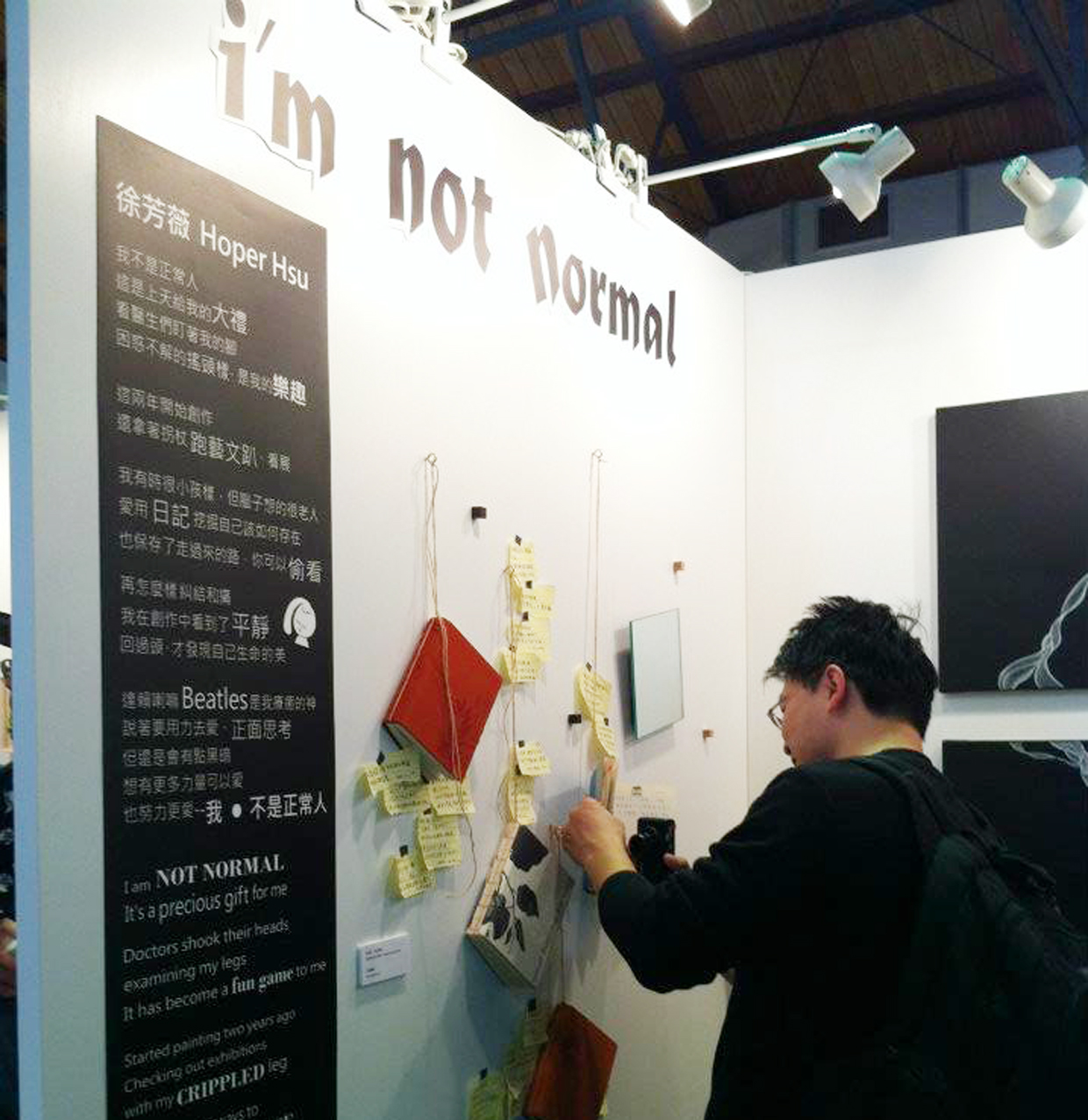

繪本創作釋放的不只是徐芳薇內在的能量,也帶來各種展出和演講的機會,她因此遇到了愛情。他學哲學,熱愛戶外運動,到國際藝術村看展時認識徐芳薇,兩人加了臉書,有一天他說要去綠島跑步順道到蘭嶼玩,「我也要去!」徐芳薇大喊,他們真的一起去了,愛情就這樣來了。

進入戀愛模式,徐芳薇看到另一個自己,那是她曾經害怕愛情的原因,她覺得自己很難為對方做什麼,甚至可能成為負擔;也許她會無法承受愛情裡必然有的冷與熱,上升與墜落,那些戀人會有的絮語,她對自己說了又說。

曾經徐芳薇可能走一條路,潛心修行,無慾想無雜念,最終成為一個隱形的人,「如果是這樣,那麼我把她推入紅塵,是不是反而害了她?」徐芳筠掙扎過,但她往更深一層想,無論是誰,只有在真正「進入」,體會過紅塵滋味,才能做出無悔的選擇。

從聽得見,一隻耳朵聽不見到完全聽不見,徐芳薇和男友戀愛至今三年中。他們去過澳洲旅行;他在高雄戶外用品店工作,為了陪伴,她曾經到高雄一家背包客棧住三星期。為了不讓愛情成為生活的全部,去上戲劇課和心靈寫作課,辦過建築講座,就算後來聽不見了,還是站出來演講。高雄的油畫展剛結束,九月又將在多扶社會企業的小藝廊舉辦畫展。

沒有人是完美的 真實的自己最美

她就是一般年輕女孩,愛打扮也會換髮型,還神通廣大的找人把兩支枴杖烤漆上色,一支是清新的藍,一支是鮮明的黃。

「我要愛自己愛到滿出來……」她抬高聲音宣告:「這樣,就算失戀了也不會害怕。」

從家人的角度,徐芳筠看到的是,當生命變得豐富,心理趨向完整的時候,「也許就不會那麼在乎身體了」。

沒有人是完美的,也沒有人知道明天會如何。因為不知道,徐芳薇不去想,每一天每一天,認真的活著,感受快樂與悲傷,也勇敢也軟弱,她不要活成一本勵志書,她要做一個真實的自己。