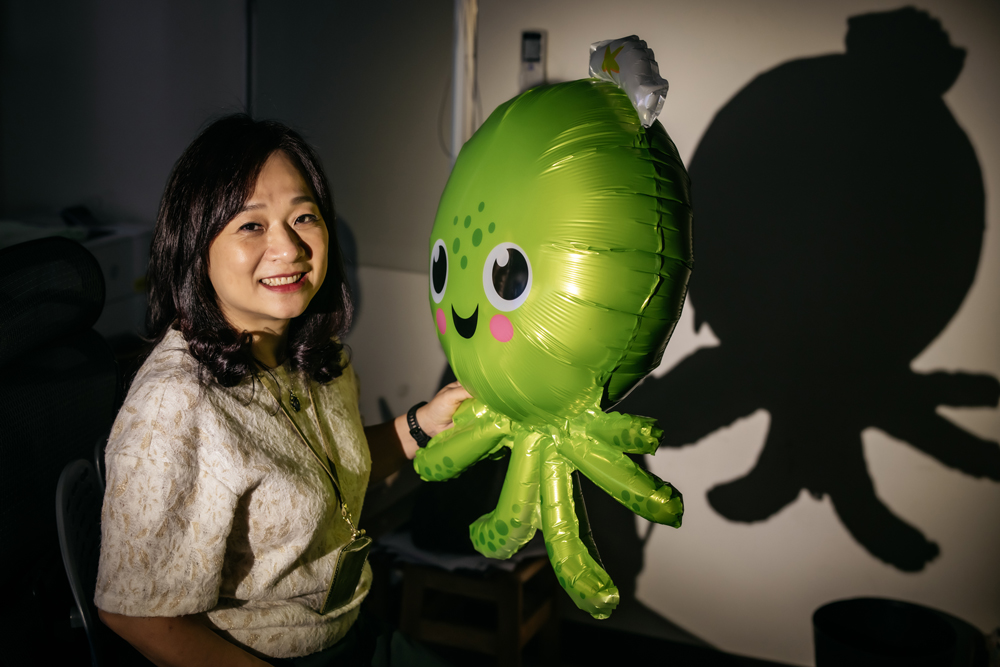

女力 We wanna be 章魚法官心內話,張瑜鳳的法律家庭劇

by 黃詩茹

剛開完庭,她從法官通道回到辦公室,爬了四層樓,腳步奇快。才離開辦公室一會兒,又有一堆卷宗送來。手上平均150件案子,她說這是水庫,有進有出,要保持平衡。

張瑜鳳是台北地方法院行政庭法官,法官資歷25年。台大法律系的學長說她聰明精靈,像金庸筆下的黃蓉;擔任律師的先生說她是非典型法官、另類作家;她也是一對高中兒女眼中有愛有夢又愛哭的老媽。沒時間的張瑜鳳,竟也在報紙副刊寫了三年專欄,集結成《章魚法官來說法》。

右手寫判決,左手寫專欄

當時,張瑜鳳被好友劉昭儀推坑,兩人合寫了一篇談校園法治的文章。她說接到邀請時又驚又喜,「終於來了!終於有人知道我可以寫什麼!」後來因緣際會,開始撰寫專欄,一個月一篇,她認真寫了三年。

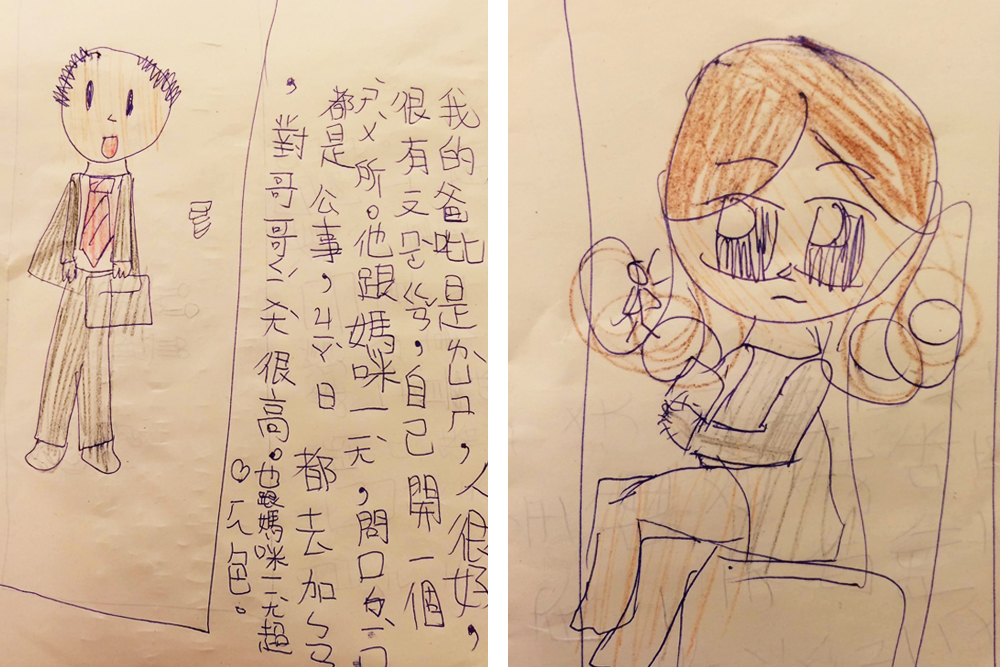

律師爸爸、法官媽媽,和孩子在餐桌上聊生活、聊法律,兒女的學校生活、一家子的大小事都是張瑜鳳的寫作素材。前陣子兒子的腳踏車被拖吊,張瑜鳳說:「很好,你總算有違法的經驗了,我下次就來寫這一篇」,她感謝家人犧牲形象,尤其是最常被吐槽的先生。

在法庭上,張瑜鳳必須給出答案;寫專欄,她留下開放式結局。她只希望讀者知道,法律看似嚴肅高遠,其實終究不離生活,「不要覺得法律都是規定什麼事情不能做,如果違反了就要關幾年,不是這樣的。法律是一套尚稱完善的遊戲規則,有時候也是在兩個人的利益中,找到一個大家都可以接受的方式」。

判決書背後,法官的心內話

念法律之前,張瑜鳳立志念新聞,嚮往發掘真相。後來考上台大法律系,讀出興味,繼續攻讀研究所,看到教授的身教,她感覺就是要這樣一心專注才能找到法律的真精神。本來想去德國留學,又不想談遠距離戀愛,剛好考上法官,她原本想受訓後待滿五年,不賠錢就離開,沒想到走入家庭,法官一當就是25年。

當年,她是年輕的女法官,會刻意在法庭樹立威嚴,「開庭會生氣,會想跟當事人爭論,覺得正義之聲要趕快發出來,現在修養變得非常好,當事人講得天花亂墜都沒關係」。現在當事人講的再荒謬,張瑜鳳也不急著拆穿,「因為我靠證據。每個人都有替自己辯護的權利,但法律賦予我做決定的權利,最後我一定會給你一個答案。現在我不會生氣,不會跟當事人吵,在法庭上建立威嚴不是靠大聲,不是靠兇,我從很早就知道」。

待過刑事庭,貪汙、殺人放火都辦過,也判過死刑,張瑜鳳說:「刑事庭做了兩年,我就知道那不是我待的地方,個性不適合」。後來到民事庭、家事庭,這幾年專辦行政訴訟,掌握人民權益與國家行政權的天平,也因為這樣,報紙上的大小新聞,她常心有所感。

「我後來覺得法律和政策形成其實有很大的關係,可是這一塊常被忽略掉。環境影響評估做完了,開發者與原住民兩方僵持不下,總有一方會告進法院,法官這時候必須做出裁決,但這種案件不像拿刀殺人,罪證確鑿就判得下去。有一陣子我會覺得,我不想當這種裁決者,我想當沒有限制的小說家」。

每次開庭都是人生走馬燈

張瑜鳳說起多年前的案子,三次酒駕的男子,苦苦哀求她不要吊銷駕照,「他每天照顧失智的母親,小孩重度殘障,晚上喝提神飲料,心情不好,加了點米酒,以為第二天就沒有酒氣,結果又被抓到,這時候要怎麼辦?」張瑜鳳嘆了一口氣。

「某種程度這種案子最好判,因為法律就是這樣規定,但我能做什麼?」她在庭上問當事人,有沒有去申請補助?家裡還有誰可以幫忙照顧?那種無能為力讓她很難過,這樣的案子時常來到她面前,「有段時間我覺得夠了,我寧可去小說裡給這個人一個機會」。

實事求是與自由創作,是光譜的兩端,張瑜鳳嚮往那迷人的反差。「我想去逼視人性灰色的空間。我不覺得人是絕對惡或絕對善,大家都在那個灰色空間求生存,而法官是常常看到這個灰色空間的人。偶開天眼覷紅塵,可憐身是眼中人,就是那種感覺。其實我也和當事人一樣,如果我在那樣的情形,其實我沒有把握比他高明」。審了25年,張瑜鳳說她不再看當事人的表面,「很多人犯罪,是因為寂寞,很多人濫訴,只是想找個人來怪罪」。

她在書中寫了一篇「意外的爸爸」,當事人的父親,在他小時候就離家出走,母親一手拉拔三個孩子,四處租屋,當事人靠著學貸、打工,終於成家立業買了房子。有一天社會局通知他去領遺體,「他說他從來沒看過爸爸,突然被通知去認屍,打開一看,他想說這誰啊?他一滴眼淚都沒有」。

原來,當事人的父親最後三年是在安養中心度過,社會局多次發函到戶籍地要求他們付清安養費用,因為「父母子女互負扶養義務」。直到房子被查封,當事人才來打訴訟,在庭上哽咽落淚。「這個過程中,其實有一些程序可以避免走到這一步。辦理戶籍遷移、離婚訴訟、撤銷扶養訴訟、在執行階段提出異議,每一個階段都有轉圜的餘地,可是他通通錯過了,等到無法挽回才來打訴訟。是他故意的嗎?不是啊!他很努力工作,好不容易可以給媽媽過好日子!」

法律無能為力的時候,張瑜鳳生氣又無奈,但她不知道該怪誰?是當事人沒得選擇嗎?還是政策宣導不足?或是國家資源不夠?「我會覺得有點無力感,那怎麼辦呢?就回來做我可以做的事,案件繼續審理,也看看下一代有沒有機會」。

尤其成為母親後,她覺得法治教育太重要,「當孩子面對人生困境,必須選擇做一件他們不得不做,甚至可能走歪路的時候,趕快有一個聲音拉他一把。我寧可他心中早就有一個有形無形的東西,讓他想到,這樣好像真的不是解決問題的方法」。

張瑜鳳感性熱情,但穿上法袍,她就是手持天秤的正義女神。她經辦過的卷宗,已經不是堆積如山可以形容,除了落落長的判決書,還有起訴狀、答辯狀、言詞辯論筆錄,隨手拿起一疊厚厚的資料,這還只是「小」案件。正義女神的工作,其實是高度密集的文字作業。

新書出版,張瑜鳳很低調,反倒是她法律界的友人熱情宣傳。寫專欄,給了張瑜鳳自由創作的空間,但她自己畫下一條線,決不越界。不寫審理中的案子,不針對特定議題發表立場,她甘願承受「法官」二字賦予的責任與束縛。從寫專欄到出書,張瑜鳳看似衝撞「法官不語」的傳統,她甚至在專欄寫過一篇「不一樣的侏羅紀公園」,帶著孩子開箱法院。

「也有人覺得怎麼能把法院說成侏儸紀公園?居然把自己畫成章魚,當卡通人物?但我覺得這種想法會越來越受到挑戰,時代不一樣了,我們不能再故作神秘,關起門假裝聽不到,外面已經不是這樣看」。既然民眾主動親近法律的門檻這麼高,不如自己走出去吧,「或許讓大家覺得法官也是人,是打破法官不語的第一步」。

太多故事想寫,張瑜鳳嚷著要退休。有時她會想,同樣的時間,在專欄能寫一篇兩千字的文章,而且人人看得懂;判決書寫兩萬字,結果被罵恐龍法官?「我真的越來越有這樣的感觸,想說人生難得,如果只有這麼一段時間,我要寫哪一個?」

人生下半場,中年女子要自由

張瑜鳳說,她小時候曾下定決心以後要有一份安定的工作,「可是後來發現我根本不安定,我很喜歡冒險」,愛冒險的少女,怎知會一腳踏進公門與婚姻。

還是新手媽媽時,張瑜鳳忙了一天,堅持要陪兒子睡前讀繪本,兒子聽得好開心:「媽媽,再一本!」終於有一天,張瑜鳳摔書大怒:「我也要有我自己的人生!」高三的兒子到現在還記得這一幕,「要怎麼跟小孩解釋?我也會有情緒不好的時候」。

她曾經拿這件事向前輩女法官訴苦,前輩告訴她:「不要太愛你自己。」家庭與工作的天平,沒有法條當參考,但隨著孩子成長,張瑜鳳當起晨光媽媽、參加家長會,她發現自己真的很愛小孩,也才有機會了解教育體制。「小孩在成長,我也在成長。小孩面對的世界其實滿好玩的,後來我就很感激,心悅誠服,再也不會覺得小孩霸占我的人生,我覺得是他們給我一個不同的人生面向」。

現在,換後輩來問她,怎麼做到身兼多職?張瑜鳳說:「我覺得非常非常困難,我到現在都還沒有辦法回答。」週末時,張瑜鳳常在內心抉擇,今天要扮演哪個角色?女兒、妻子,還是母親?雖然常常最後還是走進辦公室,研究下週要開庭的卷宗。走過這段路,她現在比較能體會前輩說的,不要太愛自己,「女性都有一段身不由己的時候,熬過去,自由就會是你的。」

何時退休,張瑜鳳曾陷入長考,她問自己:「我要不要自由?」想像退休生活,她可以說出一堆想做的事,陪伴家人、爬山種花、繼續在大學教書,讓時間慢下來,讓自己重新開機。有人鼓勵她編劇、做Podcast,她還想寫犯罪小說、寫法官日記,如果那一天到來,她終於可以名正言順的不務正業。

到時候,或許她可以完成那個浪漫的夢:開著車子,走遍台灣鄉鎮,用最淺顯的文字話語聊法律,讓大家懂得用法律保護自己,不再以恐龍誤解法律人。先生孩子都支持她,「老公說油錢他出,因為他知道老婆擋不住;兒子也說,哪裡快樂,你就去哪裡」。

沒有時間的章魚法官,好想潛進文字的海,自由自在。