藝術人文 筆下的女性,像水一樣生存:2025臺北文學季主題講座紀錄 ——張翎×楊翠×鍾文音

by 李翊彤女人如水,不單指其溫柔多情,更是對於二元的、被輕易簡化的情境表示抵抗。

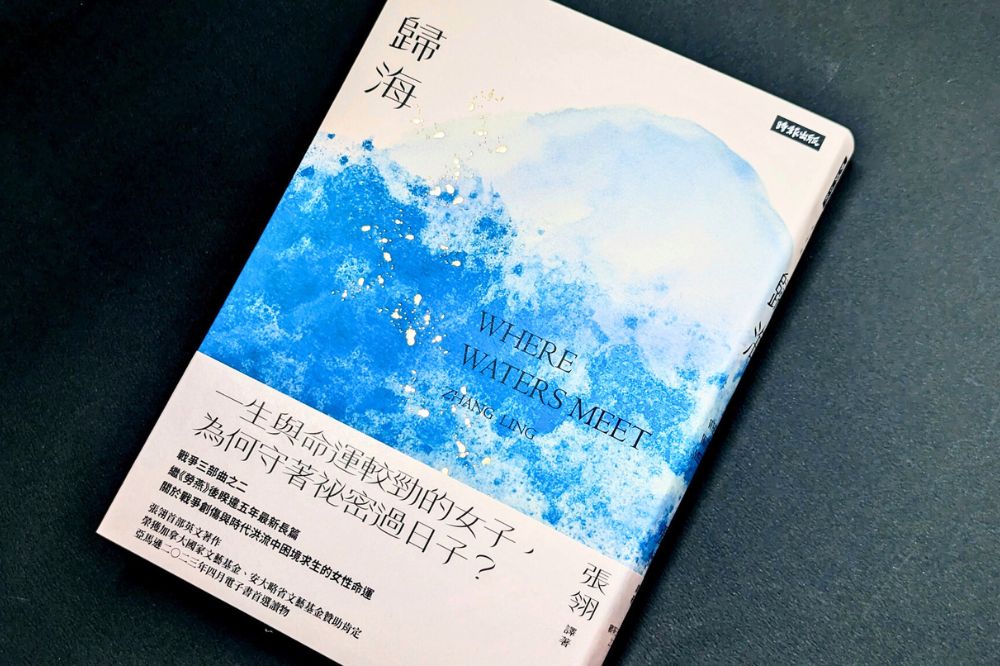

本文節錄整理自2025年5月25日臺北文學季主題講座「筆下的女性,像水一樣生存」座談,與談人為享譽國際的華文作家張翎、作品獲獎連連的台灣作家鍾文音,由跨域學術與創作的楊翠教授主持,帶領讀者進入文學故事中的女性思維。張翎代表作有《金山》、《勞燕》、《歸海》等,獲亞太影展最佳電影獎的《唐山大地震》亦改編自其小說《餘震》。

這天,台北陰雨綿綿,國家圖書館內的對談卻熱度不減——這是張翎睽違七年再次來到台灣,褲腳反摺、腳踩布鞋,一如她言談間的爽朗直率;與談的鍾文音,相較之下神情靦腆內斂,一襲黑裙悄然入座;身兼主持的楊翠現任教於東華大學,兩位作家都曾在此駐校。

張翎生於中國浙江省溫州,後長年定居加拿大多倫多。擔任聽力康復師的17年間,她接觸無數戰爭難民與病患,見證各種苦難與創傷,以作家的敏銳傾聽、觀察,將這些經歷轉化為文學養分,植入母語書寫。於是,「戰爭三部曲」先後誕生了《勞燕》與《歸海》,最後一部仍在她心頭醞釀。

鍾文音為台灣雲林縣二崙鄉人,颱風、淹水與白色恐怖,帶走無數村民,孤寡而憂愁的女性面孔成為她兒時的記憶。幼時,憂鬱的父親謀生不順遂,她亦隨著母親為了生存而奔走。長大後的鍾文音患了「鳥羽症」,渴望離開與飛翔。遊歷多國而後歸返,2023年出版的《木淚》描寫收容著傷者的山林,透過去地名化的手法,一窺祖父輩的傷痛。

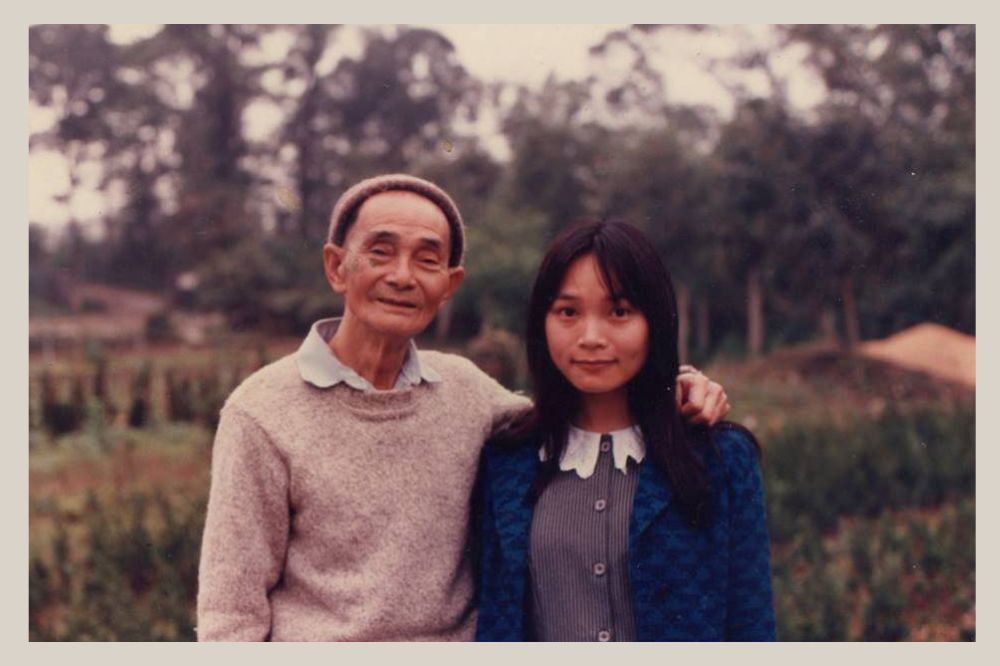

楊翠則從出生滿月一直到上大學前夕,長年與阿公作家楊逵住在台中大肚山上的東海花園,笑稱自己是「大肚山土著」。作為白色恐怖受難者的孫女,拉扯於追逐自我與背負家族歷史的身分定位,也在離家與回家的路途中漸漸清晰。

背景各異的三位作家,挾帶著離散的記憶,從個人創傷到歷史傷痕,從女性身體到大地原鄉,她們以筆為鏡,映照那些無法輕易言說的鄉愁與創痛。

離開故土,帶著傷痛奔赴未知

離開,是對未知世界的渴望,是家園殘破下,不得已的轉身。「假如一個人一生從沒起過離家的念頭,那麼他根本就沒有年輕過!」話剛說完,張翎偏過頭,向始終住在台灣的楊翠補了一句:「這話不是在打擊妳喔。」

張翎:1970年代的溫州還沒有火車、公路客運,也沒有飛機,我們和外界唯一的接觸,是一條叫「甌江」的水域,這條真實存在的河流,常常出現在我的小說裡,也是我唯一能夠想像外邊世界的通道。當時還是文化大革命的時期——電視是20年後的事,電話、娛樂活動,全都沒有。唯一的新聞來源是拉線的廣播,所有人聽的都是中央人民廣播電台。

我經常坐在岸邊,看著遠方的水流啊流,流到最後跟天空融為一體,便想:「那邊是什麼世界?有人嗎?他們過的是什麼樣的日子?」現在回頭看,其實那就是我「文學想像」誕生的時刻。而當時的我,做夢都想離開這個地方。

後來我去了加拿大。在擔任聽力康復師的17年裡,我接觸過許多難民,看著他們在戰火中失去家園,那種創傷我們大致能想像。但大家很難真正理解的是,離開家鄉後,失去母語的環境、失去熟悉的社會參照物,那種隱形的創傷——我相信背井離鄉的人都是有理由的,沒有人會毫無理由而離開家——捷克作家米蘭.昆德拉後來在法國生活,被迫放棄用捷克語寫作;《蘿莉塔》作者納博科夫,也放棄母語俄語,改用英文寫小說。

2023年,我寫出了人生的第一本英文小說”Where Waters Meet”,也就是我後來自譯成中文出版的《歸海》。翻譯、重寫的過程非常艱辛,在那一刻我才確信,丟失母語,不論出於什麼原因,都是一種很大的創傷。

鍾文音:雲林是一個很蒼涼的地方。因為地層不斷下陷,每到一個地方就淹水,桑田變滄海。小時候總覺得自己活在寡婦村,記憶中,颱風曾帶走十幾個出海的漢子;也有人莫名其妙就被警察抓走,祖父輩一個個消失,到處都是女人哀愁、怨恨與孤獨的臉孔。

到了我父母輩,他們非離家不可。雖然移動是被迫的,但他們還有能力試著解開那樣的不幸。台灣早年建設如火如荼,到處都能打工,我爸媽來到台北,四處挑磚頭。曾經那條由他們親手蓋出、以為永遠無法開車上去的高速公路,有一天,他們的女兒每天奔馳其上,心裡想著:這條路,是我父母蓋出來的。可見故事是有傳承的,移動是有力量的——只是那力量是帶著淚水的。

以書寫招魂,乘想像力回返家鄉

「我們的故土,都因各種原因成為意義上的廢墟。」楊翠歸結道。都市化改變了街景,祖祠也顯得淒涼。然而,即便無法回到地理上的原鄉,它仍是啟發作家思想的、永遠的文化養分。

張翎:每年秋冬我都會回到溫州陪母親,過完春節再回多倫多。那三、四個月裡,我完全無法寫作,只能做一些修改。走在熟悉的街頭,看著一樣的路名,但那已經不是我的故土了,現代文明改變了一切。反而是回到多倫多,回望故土才看得特別清楚。

年輕一代對這片土地的過去幾乎一無所知。他們不知道,曾經的溫州有將近50條河流,隨著移山填海,所有的塘河就這麼消失了。我看到一張老地圖,才驚覺那張地圖保存了一段歷史,而我寫的小說在某種程度上,其實也正在做同樣的事情。故土對現在的我來說,不再是某個具體的地方,我不再執著於一定要「回到」哪裡,它在我的行李箱裡,在我的腦子裡,如此好像便釋懷了。

鍾文音:鄉愁確實需要拉開距離才能感受得到。去年,雲林縣頒給我文藝貢獻獎,說要貼紅榜。但問題是,我的家鄉已是一片荒煙漫草。我說也許鍾家祖祠還在,像一間小廟,從 Google地圖上查「蘇府王爺」就能找到祖祠的相對位置。後來文化局的人真的去了,貼完把照片傳給我,我一看,差點潸然淚下——那一棟孤零零的祖祠上貼了兩張紅榜,寫著「恭賀鍾文音榮獲113年度雲林縣藝術貢獻獎」,好像所有的祖先們都在那裡開同樂會,說:孫女回來了。

如今,那紅榜經過風吹雨打已經褪色,但就是這種荒涼感,使我不斷地回望故里。通過書寫的儀式,使這個郵票般大小的村落,依然可以昂揚在讀者的眼中。至於回不回去故里其實對我沒有太大影響,因為它存在在我的童年裡,存在於作家最強大的武器裡,那就是想像力。

楊翠:18歲那年填志願時,我決定離開東海花園到台北唸書,因為我想像一個更美好的世界,而不是在山上一個老人和一個小孩,守著連電、電話和鄰居都沒有的生活。然而,離開後就知道錯了,大四那年我阿公楊逵過世了,我決定要回家讀書,很浪漫地想要回到那座山上,阿公、阿嬤的墳墓就在左近,我返鄉陪伴他們。但回到東海花園,發現到處都是蚊子,我根本沒有辦法看進一個字,蚊子比字還多。

我其實不只一次,想要卸下作為台灣本土作家以及白色恐怖受難者當事人「楊逵的孫女」的身分,覺得如果只當「楊翠」的話是多麼自由。但不知不覺,這個身分就在我身上了。家鄉就在左近,卻無法真正地回去,那個鄉愁是乘以好幾倍的鄉愁。但也因為這樣,我一直走在回家的道路上,不論是做事、思考還是書寫的能量,才滾動起來。

我們的故土,都因為各種原因而成為某種意義上的廢墟——無論是大時代的、人為的,或者是自然而然的。東海花園最後被規劃成殯葬用地,「無法回家」這件事一直讓我非常心痛。但今天的對話,或許會讓未來的我有所不同,也鼓勵我可以找到其他背負家族記憶的方式。

穿越歷史與黑暗,成為自己的發光體

張翎的外婆在戰亂中奇蹟般撫養了十個嬰兒;童年的鍾文音是母親奔走叫賣的「活招牌」;楊翠作為政治受難家庭結合的「產物」,一度覺得自己不必存在——作家們直視傷口,帶來光,照見那些被遺忘的女人、戰爭倖存者與未曾訴說的真相。

張翎:我的作品特別會寫到一類人,就是戰爭中性暴力的倖存者。東方特有的貞操觀念對女性造成的壓迫,會長久地遺留下來。在「戰爭三部曲」裡,我的目的並不是要直面戰爭,而是要寫那種影響如何滲透到人的一生。在《歸海》裡,這不只影響了一名女性的一生,還滲透到她孩子的一生——因為母親得用一輩子去持守那樣一個巨大、如墨汁一般黑的命運。

從小在家族裡聽到的,幾乎都是關於怎麼生存的故事。我的外婆生了11個孩子,不算無數次流產,真正養活了十個。那是嬰兒死亡率極高的年代,很難想像她是怎麼做到的。正是那些女性給了我靈感。她們的人生就像水。不是賈寶玉口中玉潔冰清的女子,而是污泥濁水的女子。水是什麼樣的?放在碗裡它是圓的,放在盒子裡它是方的,流進什麼河流就順著那條河的形狀走。就算天空很矮、石頭只有一條縫,水也能流過去。

我的小說《勞燕》裡面的阿燕,被日本人迫害之後又經歷內戰,而後和美國大兵生下一名私生女。她的生命就是一個又一個的災難。在這樣的情況下,她去學醫,成了當地唯一能接生、能看大小病的鄉村醫生。沒有人敢得罪她,這改變了她的命運。雖然恥辱依舊存在,但她變成所有人都需要的人。這些女性自救的方法,是那樣腳踏實地、那樣鮮活,這才是真實的生活。

鍾文音:我曾經去過模里西斯,那裡到處都是甘蔗園。羅蘭.巴特曾說:「糖是暴力的。」日治時期的台灣也是如此。我媽說她們當年集體在台糖虎尾糖廠打工,可能會被甘蔗園的老闆直接抓進園子裡,企圖強暴。有人掙脫了,也有人可能被得逞了——我不知道。因為我媽總是有所保留,一種小說式的留白。我甚至覺得,她是不是也在那個故事裡?當她向我訴說時,是什麼感受呢?

母親在我的生活裡,塑造了一種即使孤獨一人,也能活下去的示範。從小我就跟著她南北奔波做生意,她賣走私品、約翰走路酒、萬寶路香菸,也在真善美戲院樓下賣化妝品⋯⋯。那時別人看到一個小女孩跟在旁邊,都會多買一點,我就變成她的招牌。

很多人問我怎麼能不上班、靠寫作活下來,我想母親的形象早已內化為我的生存方式,讓我成為文壇的倖存者。我一直覺得母親是個負傷者,但事實上,她身邊還有一個屬於男人的失敗史。母親的強大讓我開始思考,為何自己從未真正凝視過父親的失敗——種蘭花、養鴿、買六合彩,做什麼都沒成功,最後很早就過世了。原來,我一直都活在父親帶來的暗影裡,也不斷用這樣的暗影去看待母親。

楊翠:我的阿公楊逵與外公董登源,原本互不相識,因不同案件被關到綠島才認識。那年我父親去探監時,董登源見他老實可靠,便打算將在高雄當理髮師的女兒送作堆——當時一般人不願與白色恐怖受難的家庭聯姻,我們兩家既然處境相同,便無須互相嫌棄。於是他們戀愛、結婚,生下了我。

很長一段時間,我覺得自己不過是白色恐怖的受精卵,可以不必存在。而父親明明是一名高中老師,卻為了讓生活過得好一點,玩過蘭花、當過六合彩組頭,也賭博輸了很多錢。直到1999年,母親因政治暴力的後遺症住進精神病房,我才明白,少女時代所理解的父母,其實是吞進了所有黑暗,才釀造出一點點的光來支撐我的存在。他們的暗,是非常有力量的。

結語:張翎記得,曾與一位風度翩翩的病人談到多倫多高漲的房價,她隨口提議可以考慮近郊的皮克靈,對方卻勃然大怒——原來他是車諾比核災的倖存者,而皮克靈有著加拿大最大的核電廠。「這件事讓我不禁思考:創傷它究竟可以維持多久?」

或許,創傷從未真正離開,那麼書寫中的療癒,又是如何發生?張翎認為,「尊重每件事情本來的面目」是重要的;鍾文音則提醒,文字的危險往往在於落筆時的自欺欺人,「救贖一定要付出代價,而文學只能是某個時段的載體,使你不會去撞牆。」接受文學會失效,接受書寫後仍會復發、加重的「病情」,以至於不放棄去處理那些難解的議題。

面對命運之重,女作家們始終以柔韌而內省的筆觸,於創作中涵容傷痕,與其共存。女人如水,不單指其溫柔多情,更是對於二元的、被輕易簡化的情境表示抵抗。她們情願以靈活之姿容納生命中的灰階,並懇切相信:真相的對立面不必然是謊言,亦能是存於萬千版本中的,另一真實。