藝術人文 30歲的我能溫柔理解,要謝謝20歲時很不懂愛,卻沒放棄去愛的自己:鄭宜農

by 黃詩茹在我的場,所有的不正常都是合理的。我深信,世上有一種人是無法定義的。

「以前我是腳沒踏在地上的仙女,現在是翅膀滾了泥巴還破掉,完全腳踏實地。」

從《海王星》到《Pluto》的鄭宜農,多了幽默感。

同婚釋憲通過的隔天,是鄭宜農巡迴演唱會的台北場,她知道很多人期待她在台上說些什麼。

「今天台上所有的不正常都是合理的,但我希望在我演出的時候,台下所有的不正常也是合理的。你們今天在這裡哭、在這裡笑、在這裡跳舞都無所謂,只要是在我的場,這些都是合理的。」

只是這麼說,台下的歌迷就放開了,前所未有的安可掌聲,鄭宜農完成了一場歌迷覺得太好玩,而她覺得非常爽的演出。

倔強的抖M,台上的女王

《海王星》是溫柔的陪伴,《Pluto》有真摯的勇氣,而現場演出是星球上的狂歡,讓宇宙漂移的人們短暫相遇。「可能我讓他們看到有一個奇怪的人,但她可以過得很好,所以他們覺得自己也能做到。」出道十年,鄭宜農的現場演出累積了一群鐵粉,她也找到和觀眾互動的方式,知道如何掌控場面,讓自己站上台就是個「王」。

(對談報名中|鄭宜農 X 李烈 X 何曉玫:我們如何活出自己的樣子)

回想初次登台,卻是挫到不行。2007年,她寫了電影《夏天的尾巴》的劇本,又陰錯陽差擔任女主角、原聲帶音樂創作,也是首次和導演父親鄭文堂一起工作。為了宣傳電影,她站上西門町的舞台,台下二十幾個人,「我很努力撐完二十分鐘,一下台就吐了。」彈吉他的手從頭抖到尾,舞台彷彿在晃動,那時的鄭宜農極度害羞,不善與人接觸,卻瞬間必須面對與自己本質相距甚遠的工作。

印象中的鄭宜農是唸文學的文藝少女,其實她七歲開始學舞,高中進了舞蹈班,越操的課她越愛,被老師罵還覺得爽,後來卻選擇放下學了十多年的舞蹈。「當時我想繼續動身體,同時建立我的腦袋。」沒有理所當然的道路,也不讓自己輕鬆過日子,她說自己是抖M。

「舞蹈是編排好的,戲劇是演別人,鏡頭可以重來,只有音樂表演,每次上去都只能用當下的狀態面對,緊張、手抖、說話不輪轉,完全無法掩藏。」幾個選擇攤在面前,她常拿起那個最難的。尤其遇到音樂,她就變得特別執著,知道要取捨、要專心,「可能某個部分的我很倔強。」

海王星:尋找愛的小王子

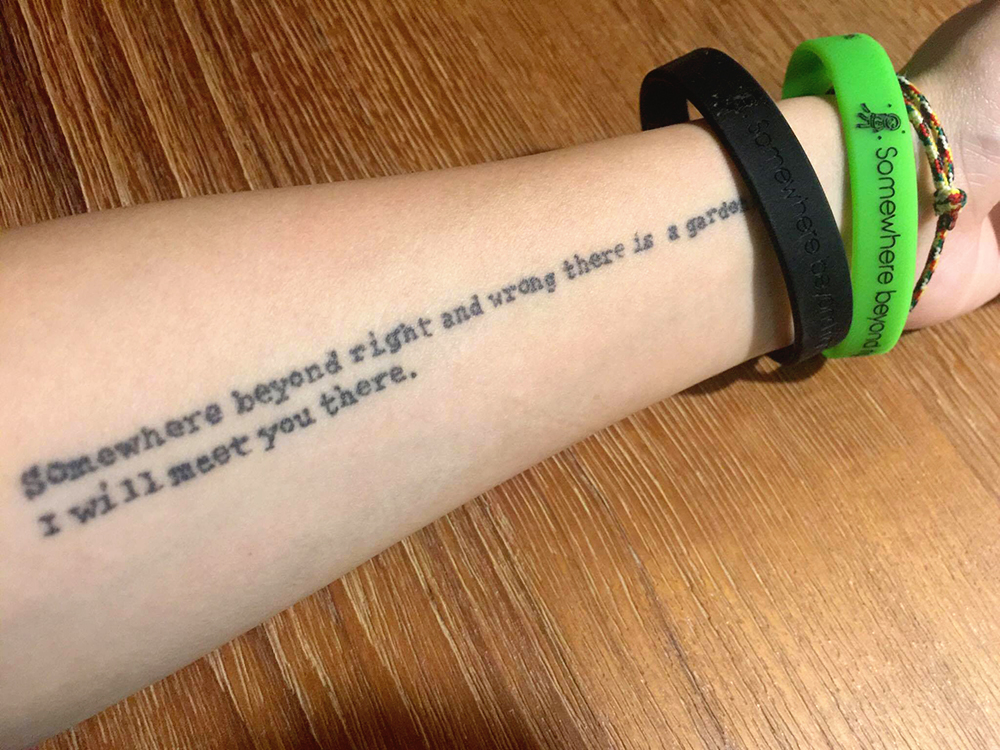

第一張專輯的封面,鄭宜農穿著藍色洋裝,站在森林中,像童話裡的精靈,她說那時和人類的世界還很遙遠。「《海王星》是我很不懂愛的時期,剛開始了解什麼是愛,但跟人相處的方式很拙劣,很不社會化。」 因為是M,所以特別彆扭,創作中無論是對人或世界的冀望,都充滿了想像,就像海王星是離太陽最遠的行球,孤獨而寧靜。

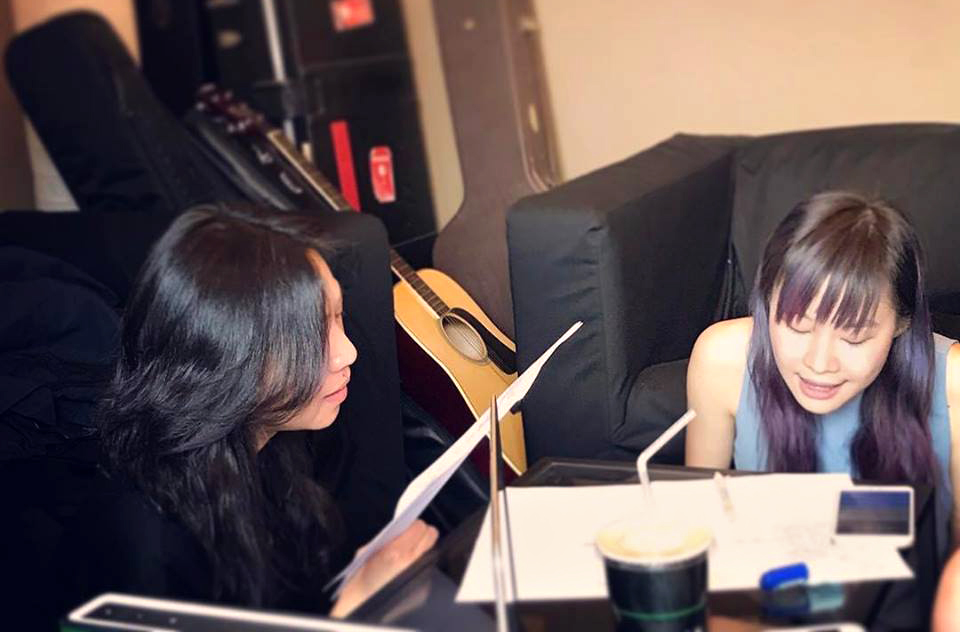

《海王星》推出好成績,讓大家發現她是認真要做音樂,開始知道如何和她溝通。「那時我確實需要一個位置,才知道怎麼在這個社會活下去,不然我抓不到自己跟這個世界的關聯。」宇宙中閃爍的光芒,是為了讓人辨識它的方位。正當一切都順了,她又閃開尋常軌道,加入樂團「猛虎巧克力」、「小福氣」。練習溝通、調和想法,把「我」放到「我們」之中,玩團也是她學習社會化的過程。

從個人到樂團,「樂風」曾讓鄭宜農一度苦惱。「大家都很迅速找到自己的樂風,但我就是沒辦法決定我喜歡什麼。」什麼都想嘗試,是因為她知道無論融入哪個族群,都有一塊的自己不屬於那裡。曾經有個朋友,看了鄭宜農的星盤,說她從小到大都找不到歸屬感。「回想起來確實如此,我永遠都是抽離於小團體的人,大家在聊天,我就會去操場散步;個性有時像男生,有時像女生,我就是一個各方面都很曖昧的人。」

沒人該為自己真實的樣子道歉

直到這張《Pluto》,曲風依然多元,卻令人驚喜,也聽得出她的自信。「發這張專輯之前,我才深信世界上有一種人是無法定義的,而我把這件事做出來、做到極致,讓大家理解這是成立的。」那時她正在又慘又憂鬱的29歲,外界的關注還繞著出櫃和離婚。

宣布離婚後,鄭宜農幾乎不想出門,整整困惑了一年。「那個困惑來自各方的評論,每個人都對你感到更疑惑,所以你到底是哪邊?你究竟想怎樣?或許搞不清楚的東西讓人覺得有點可怕吧?」大家急著把標籤貼到她身上,而她只覺得「卡」。

還好悶到極限就莫名的通了,有天她突然意識到,「我不想再為自己是什麼人道歉了!我滿好的啊!」從此,鄭宜農又開始面對大眾,而且非常大方。「他們都嚇一跳,我變得開朗、直率,大家比較知道我在想什麼,可以很直接的對應,甚至衝突也沒關係。」

現在的鄭宜農不僅坦然,還能自嘲。但她也說:「我非常討厭標籤。」一句話、一個名詞不可能解釋人的複雜,背後一定有很多東西沒有被看見,「不想看,又以為自己了解全部,這樣很笨。」接受了還不錯的自己,仍希望成為更好的人,「這樣我才能始終保持良善,人其實很容易忘記最純粹的東西,可是我會很在意。」

Pluto:孤獨,但被巨大的愛充滿

「Pluto」是冥王星,一顆被除名的星球,沒有歸屬,只能獨自面對破壞與重生。就像鄭宜農的成長背景,出生在藝術家庭的獨生女,山上的家沒電視、沒網路,只有一整面的書櫃。「我是超級孤單的小孩。」國中就在讀卡謬的《異鄉人》,其實也想和同學一樣打電動;非常想當一般人,卻有個中性的名字,還帶個「農」字,每次被揶揄都讓她更壓抑。

直到後來她才放過自己,不再勉強融入同儕,不再逼自己表現完美。音樂上也更敢玩、更精準,不怕犯錯,越來越有自信。「我一直很努力在找自己的生存方式、找我和世界的關聯,以及我要怎麼對待別人,這是我永遠都不會停止思考的課題,而且我是非常認真在思考。」30歲的鄭宜農,快樂多了。

經歷混亂與重建的《Pluto》,鄭宜農寫下十首關於愛的歌曲。走過體驗愛與痛苦的20歲,現在她對愛有另一番體會。「愛很大,根本不可能有人的心裡沒有愛,你的憤怒、覺得不被理解也是一種愛,只要還想和這個世界有關連,你就會有愛。」這些愛和情緒可能出現在家人、情人、各種關係中,「我忽然意識到我是被這個東西充滿的,我在一個很巨大的愛裡,也想這樣去愛這個世界。」她說愛就像空氣,時好時壞,有時清新,有時濃郁,在這樣的愛中,就無謂自由與不自由了。

(同場加映|李烈:在人生最不自由的此刻,是你們讓我還能大口呼吸)