《謝謝你,在世界的角落找到我》那些亂世中的女孩身影

by 馬欣如果我拿起畫筆,是否就可以看到「不一樣的世界」?會,如果沒有那支筆,可能「哪裡」都去不成,更何況是鈴子當時身處的二戰亂世,除了她的故鄉,就是夫婿的家,與讓人神智耗弱的防空洞,但有了那支筆,她眼中的世界可能就會變「好」一點,「好」到讓自己再度有了力量。

最近有兩部關於戰爭中女孩命運的電影出現,截然不同的視角,一部是《魅惑》,發生在美國南北內戰時,一群南方的閨女避世於林間的莊園中,突然發現一個受傷士兵,引發了那些閨女另一場小房間的「內戰」;那男性士兵是個變數,讓原本女性間壓抑僵化的權力小結構,有一個引爆的理由。可以說是一刀劃出了女性社會本身的矛盾。

隱藏在女性社會中棋盤上的廝殺

這故事機巧在於,在一個不能離開莊園的封閉生活中,不同的女生如何藉由一個誤入的男性為棋子,於同儕間放大自己的價值與勢力,同時又如何拿宗教的「聖女」情節來彼此操弄。那男性出現在那裡,表面上是豔福無邊,但其實原本就注定是個悲劇,他逃不出去那群被「關」了許久的女性黏稠結構中,他這個棋子若不被將軍吃掉,就完成不了棋盤上的廝殺。

這是一場不見血的廝殺,不會比森林外的戰爭祥和慈悲多少,這部電影就美得古怪在最後一幕,士兵的屍體被放在莊園門外,鏡頭漸漸拉遠,那群閨女模糊地像又成為了一體,遠看有著類似的面貌。在許多歷史突發狀況下,女性必須團結,但裡面的小社會結構,它的權力彰顯不是像男性這般外顯的,而是一種陰性腹地性的鞏固,其中誰插旗於其上,往往以男性為象徵,這時一個帥氣的阿兵哥出現,勾引出來的不只是情慾,而是內在想像的腹地內亂。一群女生,也有可能在極其封閉的情況下,合體成為「掠食者」。

有了筆,世界就不只是你看到的那樣

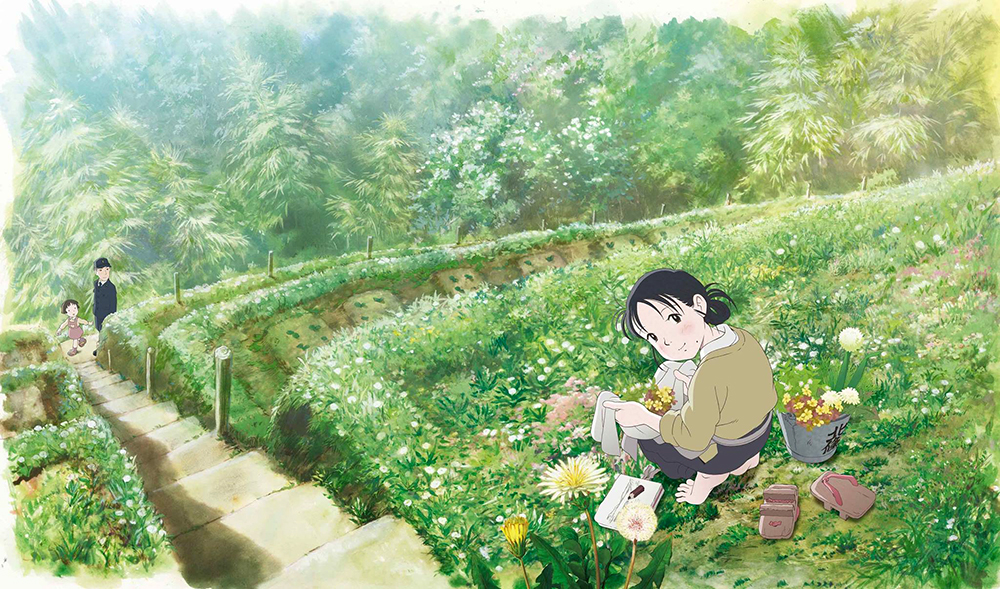

而背景設在二戰、廣島原爆前的《謝謝你,在世界的角落找到我》則不同,它是一個女孩的故事,面對外在權力擴張而展開的戰爭,並不知道當時自己國家身為侵略者的軍國野心,因此是聚焦在她生活中所有細微的大小事,包括她那自覺犯糊塗的「微笑」,電影一開始女孩鈴子就說:「自己是個不自覺就會發呆的人。」

人們為她擔心,但她總可以看到人世間的美好事物,並把它畫下來。在她筆下,像掏洗出了生活中某些珍貴價值,濾掉了那些磨心的碎石,像碰到面臨戰爭而失去哥哥的水原同學,他說海上有好多白兔啊,於是她畫出了海浪有如一隻隻白兔的風景,那是非常美的一幕,在看似如此絕望的處境下,他們這兩個少年像掀開了這世界險惡的簾幕,看到了它的「番外篇」。

只要不是以自己為主角的定焦看事,有些事情就會改了景貌,有了它原來的生命色彩,那份「美」不能言傳,只能讓你發現各種「美」隨時隨地都與你無關地在發生著。只要有那支筆,就可以開啟那任意門,暫時跳離戰爭的無情。如此這般,她總是盡量微笑著面對嚴重缺糧、時時躲警報、時時擔心家人的失去;每次她微笑,總讓觀眾揪心,明明就快活不下去了,她仍藉著畫筆發呆,逃離這一切過度真實的虛幻,即使後來沒筆沒紙了,她內心仍可以用圖畫的方式來看世界。

在這樣的「她」身上,特別能感受到戰爭的可怕

直到失去姪女晴美,一枚炸彈炸飛了她的手,姪女瞬間死亡,她內心仍太痛苦而無法接受現實的畫著,畫出如炭筆素描出的煙火,到身體的扭曲線條,這裡沒有血肉橫飛,而是以黑白繪畫拉出人在事發當下,與現實的疏離。那麼一直逆來順受的她、這麼努力苦中作樂的她,只有在這樣的「她」身上,你特別感受到戰爭的可怕,即使如此了,還是「無法啊!」的天地不仁。更遑論最後日本天皇的敗戰詔書,那以光榮為名的虛無,對照著鈴子最低的生存渴求,諷刺極了。

其實看完《謝謝你,在世界的角落找到我》後,我百感交集,從20年前的《螢火蟲之墓》到現在,我前前後後看了不少日本二戰電影,他們常從小老百姓的堅強切入,包括《永遠的零》;但其實我多希望他們有更多不同視角,如能像德國片《謊言的迷宮》拆穿以上對下的戰爭騙局,來拆穿當時日本軍國主義如何洗腦百姓。這或許很難,只是仍然期盼著有一天,不僅他們能面對國內無數個鈴子,也能面對二戰對其他被侵略者所造成的傷痕。

你也會想看: