懸崖佛寺,麥積山石窟

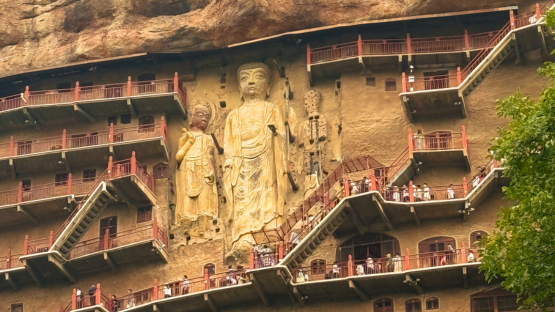

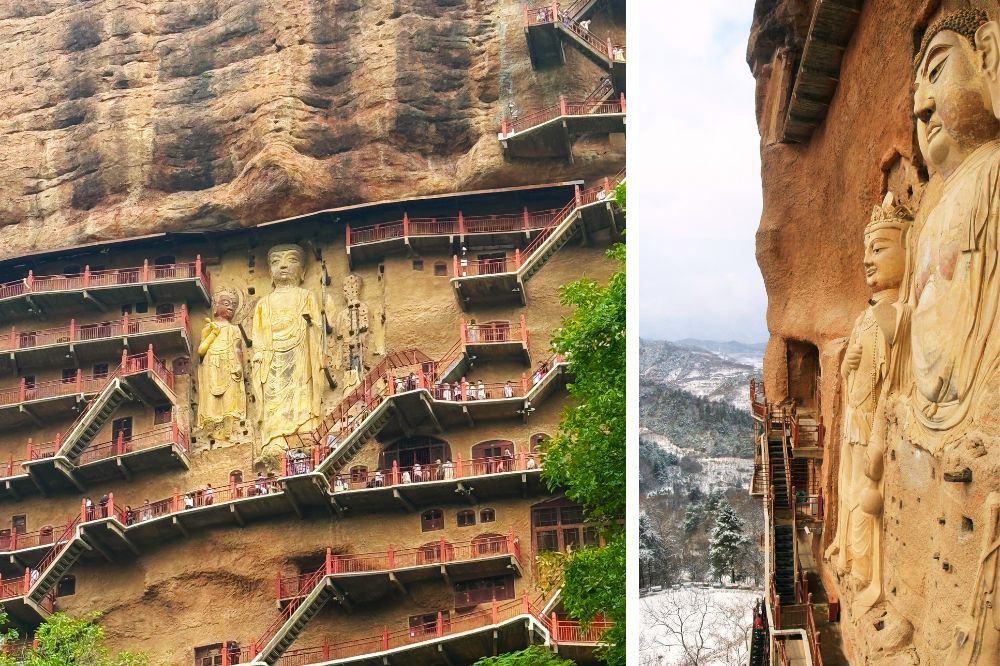

by 黃湘娟在個人的生命行履中,所見偉岸又巨大的寺塔建築量體,無過於爪哇島上的婆羅浮屠(Borobudur),當我面對它時,那種來自靈魂深處的感動,前所未有。如今,佇立在甘肅省天水市的麥積山石窟腳下,不論遠觀,不論仰望,都讓我由衷敬佩高僧大德們修行的決心與毅力。只見麥積山崖面的各種大小窟龕和摩崖(註1)造像,通過縱橫交錯,上下多達14層的棧道相連,其間又點綴多座崖閣。修造者如何想到以木架棧道作為上下交通工具?而棧道又是如何施作出來的?如此詭祕的「懸崖佛寺」是誰開鑿的?是誰異想天開發想出來的?眼前絕景不禁令人心生種種好奇。

為什麼叫「麥積山」,據悉因其地形酷似「麥垛」而得名,它是小隴山中的一座孤峰,四周群山環抱,樹木蔥鬱,遠離市廛,像一座孤島般霸氣地擎天卓立,真是得天獨厚的清修參禪場域。以中國的四大石窟而言,莫高窟以壁畫著稱,龍門與雲岡石窟則以石雕聞名,至於麥積山石窟,則是以泥塑獨步天下。

記憶中,五胡十六國(約西元4世紀)是一個篤信佛教的時期。前秦君王苻堅為了將西域高僧鳩摩羅什請到中土,不惜派呂光出兵強征西域龜茲國(今新疆龜茲古城),不幸的是,被劫持的鳩摩羅什師尚未抵長安(今西安),前秦已被後秦所滅,羅什師進退不得。後秦第二位國君姚興,終於將羅什師迎請到長安,尊為國師。可見當時的高僧大德是如何備受君王的景仰。

麥積山石窟歷經南北朝、隋、唐、五代、宋、西夏、金、元、明、清等,超過10個王朝,共計1,600多年的開鑿與修築,始有今天的規模。石窟,是僧侶和修行者之窟,即今天的「寺廟」。

麥積山石窟的彩塑,歷經各朝代天災與戰爭毀損,現存仍有200多個石窟佛龕,超過一萬座泥塑和石雕,約1,300平方公尺的壁畫。比較特殊的,是一座石窟中,可能出現南北朝、隋唐、宋朝、明朝等不同時期的藝術風格,這種狀況,主要是陸續增修所形成的異變,加上每個朝代的美學觀不太一樣所致。但是,能精采地集合了中國10餘個朝代的工藝,無怪也被世人賦予「東方雕塑陳列館」之美譽。

參訪一般石窟,其精采度自有其標準。但是,「特窟」則是殊勝中的殊勝。實在無法想像當時的工匠是抱持一顆怎樣的心在雕鑿和彩塑?例如127特窟,洞內空間不僅恢弘,四周牆面壁畫,如釋迦牟尼佛本生故事(註2)、西方淨土經變圖、維摩經變圖、飛天(註3)等,栩栩如生地彌漫於窟頂和兩側牆面。據悉,除窟內佛座四周約1.21平方公尺是明代重繪之外,其餘都是北魏時期原作。

133特窟,也稱「萬佛洞」,是麥積山石窟內部空間最寬敞的一座。除了窟頂壁畫,牆面上層貼有數十排、高不足十餘公分的小佛像,稱之「影塑」。此外,窟內的小沙彌石造像,身著袈裟,以喜悅與略顯羞澀的微笑迎向大眾,他的美好,他的安靜,觀者除了感嘆匠師的工藝,也感染了他的純真與善美。

133特窟內的「釋迦會子」石雕,或稱「羅睺羅授記」造像。身壯體高的佛陀正以右手欲作撫摸其子羅睺羅頭部狀,但是,卻非直接觸及頭頂,中間有一段距離,也就是父子相會,定格在佛陀右手停頓在羅睺羅頭頂上方的瞬間。這是佛首次與長大後的兒子相見,內心複雜中有激情也有喜悅;另一面又要保持世尊的威嚴,觀之令人動容。佛,也是藉人身修持所成就的境界。依其造像與衣飾,經「麥積山石窟藝術研究所」判斷,乃宋朝所雕。

135特窟又稱「天堂洞」,是兩崖上最高的石窟。窟門上方三個呈「品」字形的方洞與主佛手部的蓮花,體現了工匠的才華。方洞是石窟的明窗,石雕主佛左手作無畏印,右手掌下垂,這種造像在雕鑿時因為容易斷裂,工匠在其手掌背後和衣袖之間增雕了一朵蓮花,並且在拇指與食指間再增雕一個蓮字,既解決了受力問題,又發揮了蓮花本身的意涵。

麥積山石窟,是佛學,是藝術,是信仰,更是反映當時常民的生活美學。

【註1】摩崖:指刻鑿在山崖石壁上的各種碑文、經文、佛造像等。

【註2】本生故事:指釋迦牟尼佛在尚未成佛,仍然是菩蕯身的前世故事。

【註3】飛天:在佛教中意指諸佛菩蕯四周飛翔的神仙或仙女們。